-

太子岗遗址 编辑

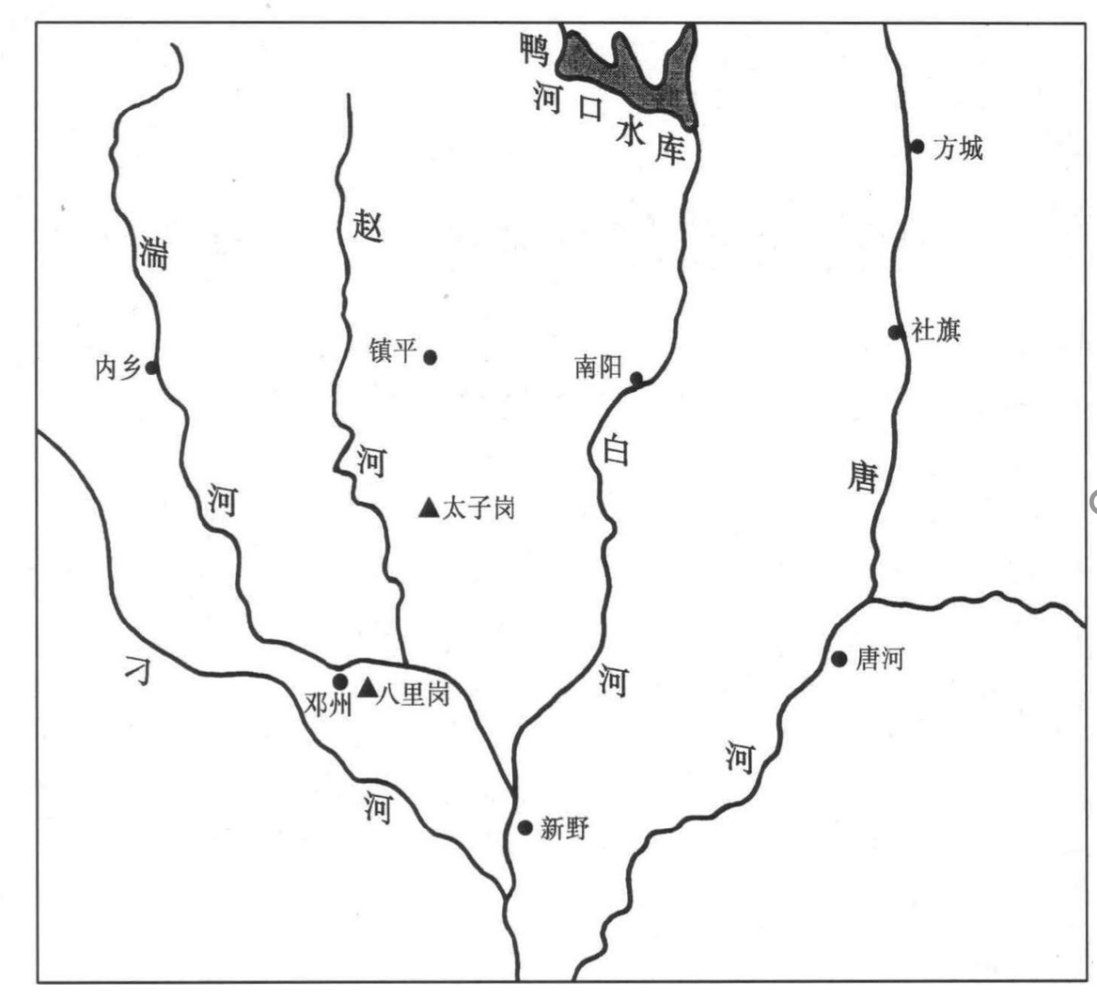

太子岗遗址位于河南省南阳市邓州市穰东镇南600米的太子岗上,是新石器时代遗址,是研究南阳盆地史前文化的重要遗址。

太子岗遗址高出地面9米 ,东西长1000米,南北宽500米。出土有石器、鸭嘴形足鼎、敛口圆唇罐、小口卷沿罐、高领罐、深腹罐、折腹豆、纺轮等文物,文化分属仰韶和屈家岭文化。

1963年6月被河南省人民政府公布为省级文物保护单位。2013年3月5日,被列入第七批全国重点文物保护单位名录。

中文名:太子岗遗址

外文名:Prince post site

级别批次:第七批国家重点文物保护单位

批准单位:国务院

批准文号:国发13号

编号:7-0281-1-281

时代:新石器时代

所属地区:河南省南阳市邓州市

太子岗遗址

太子岗遗址

永定元年(公元557年)陈霸先废景帝,自立为帝,改国号为陈,陈霸先当皇帝两年便驾崩了;陈顼继承了王位,后传位给太子陈叔宝,由于陈叔宝这个太子在岗子上居住过,所以人们一直叫这个岗子为太子岗。

1957年,太子岗遗址被发现。

1963年6月,被河南省人民政府公布为省级文物保护单位。

2013年5月,被列入第七批全国重点文物保护单位名录。

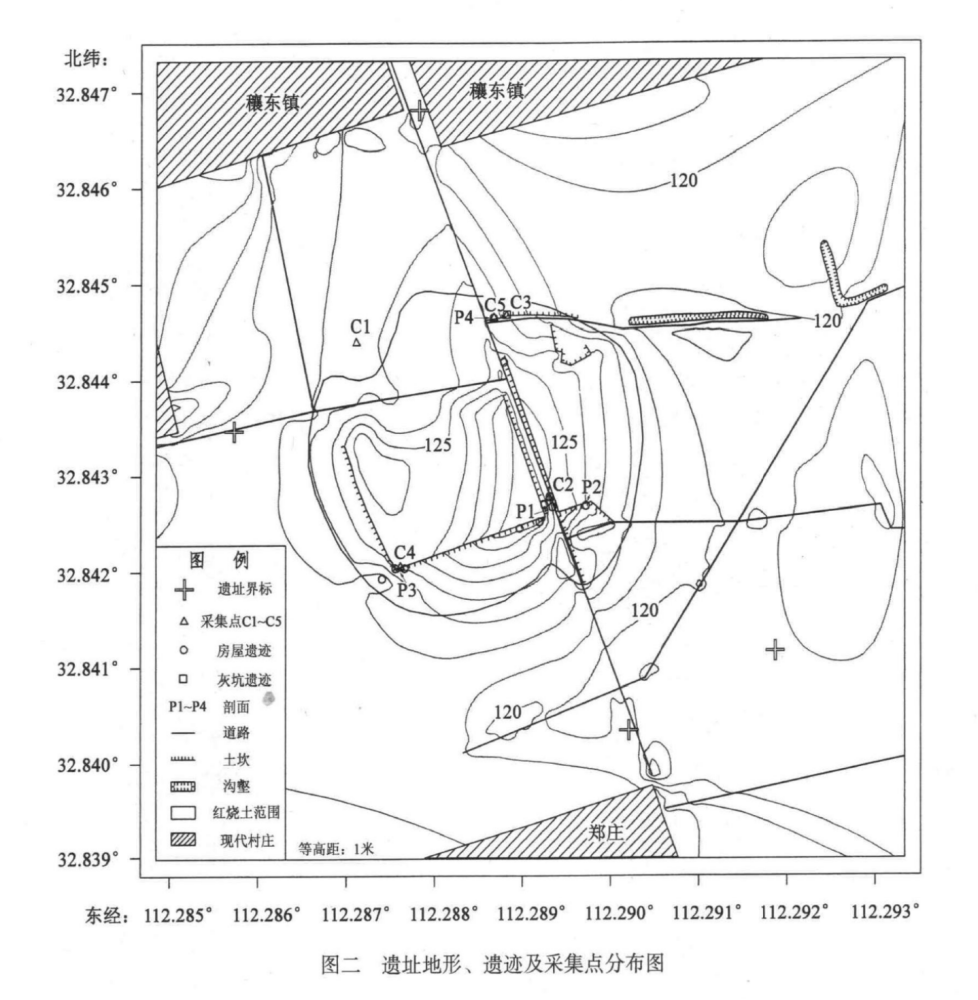

太子岗遗址是一个慢坡岗地,岗地顶面高出四周低地约9米,全由新石器时代文化遗存堆积而成。据当地人说,岗子原来还要高2米,20世纪70年代以来由于取土逐渐削低,致使遗址遭严重破坏。岗地的南部、西南部和东北部破坏最为严重,这些地方因取土形成的断崖高达1~2米,暴露出房址等文化遗存。横贯岗地南北从穰东镇通向郑庄的大路也是破坏比较严重的地方,两侧路沟约有半米深,可以看到出露的遗迹和文化堆积。可以想见,遗址上部的堆积应当已被破坏殆尽,而破坏的部分又是岗地最高、新石器时代遗迹分布最集中的地方。

遗址堆积一直延伸到岗脚下,据邓州市地文物单位调查勘测,分布面积有25万平方米,大致在图上标示出的文物保护界桩的范围内。遗址南界桩旁路沟剖面上见到耕土层下是一层较厚的黑灰色蒜瓣黏土,内杂分选很好的红烧土颗粒,但未见陶片。界桩东南100米、郑庄村东北角一条沟的沟壁上也见到耕土层下有这层黑灰色蒜瓣黏土,不含任何文化遗物,厚90厘米,其下依次为6~8厘米杂少量分选很好的红烧土颗粒的砂层、10~15厘米的灰白间黄褐花黏土(粒度接近粉沙土)、未完全出露的沙层。再往南也见到灰白间黄褐花黏土。这里的各层堆积从堆积物性状看都应当属自然堆积,其中上部的黑灰色蒜瓣黏土和砂层含红烧土,应当形成于新石器聚落出现、岗地开始逐渐形成之后,下部的灰白间黄褐花黏土和沙层的形成年代不明,但同样是大范围内都有的堆积物。虽然这里的上部堆积物以下未必就没有遗址的文化堆积,但这种分布普遍的层状堆积一般只在遗址边缘地带才能见到。因此由遗址南界标及其以南郑庄东北角各剖面所见的堆积物情况看,至少遗址南部文物保护界桩附近大致就是遗址的边缘,而遗址边缘的上两层堆积物应当是在岗地逐渐堆积、新石器时代聚落出现后形成的,从两层堆积物的性状看应当是水成的。遗址其他三面都没有现成的剖面可供观察但在距离遗址东部不远的地方也能见到类似的黑灰色蒜瓣纯黏土。

遗址地形、遗迹及采集点分布图

遗址地形、遗迹及采集点分布图

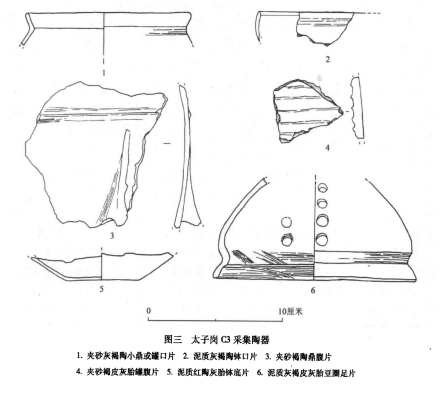

文物

文物

根据以往的调查,太子岗遗址出土的器物有:陶器、石器、骨器等,陶器主要有属仰韶文化的泥质墨绘红陶碗(亦称彩陶)、红陶杯、红陶钵、红、灰陶罐、灰陶鼎、纺轮等,属龙山文化的灰陶杯、盆、碗及鼎、高领罐,黑陶壶等,器表为素面或略为磨光,纹饰有刻划纹、蓖点纹、指甲纹、绳纹、乳钉纹、席纹、方格纹、篮纹等。石器均磨光,有斧、锛、凿、铲、石球等,骨器有骨簇、簪。

2013年3月5日,被列入第七批全国重点文物保护单位名录。

地图

地图

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。