-

香港文化名人大营救指挥部旧址 编辑

香港文化名人大营救指挥部旧址,即福建会馆,位于广东省河源市龙川县老隆镇华新路39号,占地面积约700平方米,建筑面积约570平方米。

香港文化名人大营救指挥部旧址始建于清初,为旅居龙川的福建王姓商人投资兴建。该会馆三进院落式布局。福建会馆曾是中国共产党早期革命活动的重要场所之一。民国十二年(1923年)春至民国十四年(1925年)秋,农民运动领袖之一彭湃,曾住在福建会馆,以此为根据地,大力宣传革命思想。民国三十一年(1942年)1月,香港文化名人大营救指挥部设在福建会馆,历时半年多,共营救出何香凝、柳亚子、邹韬奋等800余人。香港文化名人大营救是由中国共产党领导实施的文化名人大抢救,保护了中国一大批文化界人物,促进抗日民族统一战线的发展和巩固。因此,香港文化名人大营救指挥部旧址具有重要的革命纪念意义。同时,旧址即福建会馆具有较高的建筑艺术价值。

2019年10月,香港文化名人大营救指挥部旧址被中华人民共和国国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

中文名:香港文化名人大营救指挥部旧址

地理位置:广东省河源市龙川县老隆镇华新路39号

所处时代:1942年

占地面积:约 700 m²

保护级别:第八批全国重点文物保护单位

编号:8-0678-5-162

批准单位:中华人民共和国国务院

民国十二年(1923年),陈炯明下辖的海丰县县长逮捕农会干部多人。彭湃利用敌人内部矛盾,与何长工、林务农等人两次前往老隆陈炯明司令部(福建会馆)与陈炯明谈判营救海陆丰农会干部。

程潜作战指挥室

程潜作战指挥室

民国三十年(1941年),福建会馆成为香港文化名人大营救的中转站指挥部。

民国三十年(1941年)12月,日军攻陷香港,滞留在香港的大批民主和文化界进步人士的处境危险,周恩来指示八路军驻香港办事处负责人廖承志、连贯等人,组织营救。民国三十一年(1942年)1月,大营救指挥部设在福建会馆。从民国三十一年(1942年)春节后到9月底,历时半年多,共营救出何香凝、柳亚子、邹韬奋等800余人。

1949年 香港文化名人大营救指挥部旧址

1949年 香港文化名人大营救指挥部旧址

香港文化名人大营救指挥部旧址展厅

香港文化名人大营救指挥部旧址展厅

2022年,龙川对福建会馆再度进行全面修缮,并对“香港文化名人大营救”重新布展,对展厅设施改造升级。升级后的福建会馆将重点突出“老隆中转”过程,拟打造成省级爱国主义教育示范基地和红色革命遗址保护利用示范点,更突出、更全面地讲好营救文化名人故事。

香港文化名人大营救指挥部旧址

香港文化名人大营救指挥部旧址

香港文化名人大营救指挥部旧址坐东南向西北,土木石结构,三进五开间院落式建筑,占地面积约700平方米,宽15米,深38米,建筑面积约570平方米。福建会馆格局保存完整,梁架金漆木雕和图案精美,有福建特色。灰沙夯墙,硬山顶,灰瓦屋面,灰沙地面。大门前檐二石柱,青麻石质门框、门槛、门礅,木门页;中厅抬梁式结构屋架,十五架;上厅前部有轩廊和石柱。

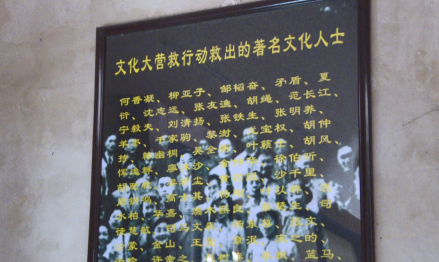

营救人员照片

营救人员照片

地理位置

香港文化名人大营救指挥部旧址位于广东省河源市龙川县老隆镇华新路39号。

香港文化名人大营救指挥部旧址

交通信息

步行:自广东省河源市龙川县人民政府步行前往香港文化名人大营救指挥部旧址,路程约910米,用时约13分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。