-

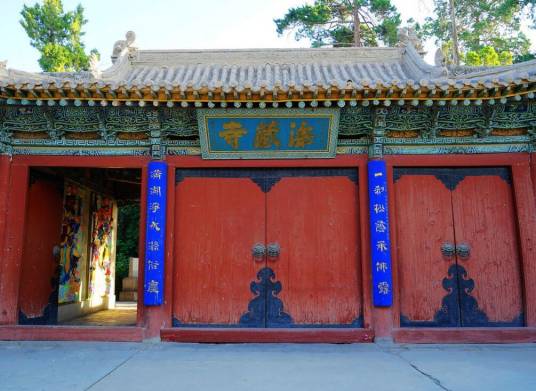

海藏寺 编辑

海藏寺,又称清华禅寺,位于甘肃省武威市凉州区金沙镇李磨村,占地面积13460平方米,始建于东晋太兴四年(321年),被誉为“西北梵宫之冠”。

海藏寺主要建筑分布在南北轴线上,前面为木牌楼,前额书“海藏禅林”四字;进山门为前后两座大殿,前殿面宽五间,进深三间,周有围廊,重檐歇山顶,雄伟庄严,再后有转角楼,灵均台、天王殿,无量殿等;是凉州乃至西北最有影响力的佛教活动场所、现存较为完整的千年宝刹,对研究甘青地区古代建筑史、建筑技术、建筑文化具有重要价值。

2013年3月5日,海藏寺被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:海藏寺

外文名:Haicang Temple

地理位置:甘肃省武威市凉州区金沙镇李磨村

所处时代:明至民国

占地面积:13460 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

开放时间:08:00—18:00

批准单位:中华人民共和国国务院

编号:7-1461-3-759

南宋淳佑九年(1247年),扩建海藏寺。

元定宗三年(1248年),扩建海藏寺。

元末,海藏寺毁于战火。

明成化二十二年(1486年),太监张睿监军凉州,募资重建海藏寺。

明成化二十三年(1487年),建有海藏寺山门。

清康熙三十一年(1692年),振武将军孙思克在牌楼题立“海藏禅林”4个大字。

清乾隆元年(1736年)十月,奉政大夫分守甘肃凉庄道、清代书法家郭朝祚为海藏寺藏经阁撰写匾额,并撰《海藏寺藏经阁碑记》。

清乾隆五十四年(1789年),海藏寺僧人重修海藏寺。

清同治年间(1862年—1875年),陕甘回民暴乱,海藏寺遭到破坏。

清光绪年间(1875年—1908年),重修海藏寺,恢复旧观。

民国十六年(1927年),甘肃武威古浪县发生8级地震,海藏寺山门、三殿等倒塌,塔亦倒塌,只有大殿、石碑没有倒塌。

1952年,海藏寺藏经收交大云寺佛教会代管。

1956年,海藏寺藏经改由文化馆收藏,现存于武威市博物馆。

“文革”期间,海藏寺遭到人为破坏。

1973年—1983年,甘肃省人民政府拨款对海藏寺进行了重点维修,并将境内大河庙大殿(即现在的地藏殿)、两配殿搬迁至此。

20世纪80年代,在海藏寺台下挖出一块清光绪三十四年(1908年)立的《晋筑灵钧台》碑记,上书“东晋明帝太宁中凉王张茂立古台”。

1982年,甘肃省人民政府于寺外开辟海藏公园,一并由海藏公园管理处管理。

1984年,海藏公园筹建处捐资重修海藏寺。

1986年10月,经武威市人民政府批准,允许开放海藏寺为佛教活动场所。

1987年,海藏寺僧人聘请山西代县雕塑技师对各殿重新塑像,对大雄宝殿梁、檩进行彩绘,并绘制壁画。

1995年,海藏寺由公园管理改由海藏寺僧人管理。

1996年5月,海藏寺交由武威市佛教协会使用,并负责保护。

1997年,经甘肃省文物局批准,在大雄宝殿东西两侧各修建三间廊房,供寺院使用。

2008年,海藏寺在凉州区第三次全国文物普查中进行了复查。

2009年,甘肃省文物局组织申报海藏寺为第七批全国重点文物保护单位。

2016年,甘肃省人民政府对海藏寺牌楼斗栱层进行了检修加固,将台明地面改为水泥硬化。

海藏寺

综述

海藏寺占地面积13460平方米,现存院落以“中轴”为中心,由南向北,纵向排布多重院落空间。中轴线始于牌楼,依次布置山门、大雄宝殿、三圣殿、地藏殿、天王殿、藏经阁,两侧配置东西配殿、厢房等辅助建筑。与明代布局平面相比,中轴线上的“七堂建筑”大多存在,只有天王殿不存,寺前增加了牌楼。

一进院落

一进院落两侧厢房的中线与院落整体中轴线相交,出现十字轴,轴心点基本位于中轴线偏下三分之一处,看作一进院落的结构中心。大雄宝殿因建筑等级高,室内空间较为开敞,常用以举行大型宗教活动,可看作活动中心。

二进院落

二进院落东西厢房中线与中轴线相交,其十字轴的中心点基本与院落几何中心点相重合,为二进院落的结构中心。西厢房作为图书展览室,室内长条形空间常用以寺内日常管理活动的开展,可看作二进院落的活动中心。

三进院落

三进院落的结构中心为灵钧台的几何中心,即在藏经阁殿内,藏经阁殿内不仅供奉神像,且室内展放壁画及碑文,承担部分展览功能,一些室外法事活动也常在殿前空地处举行。

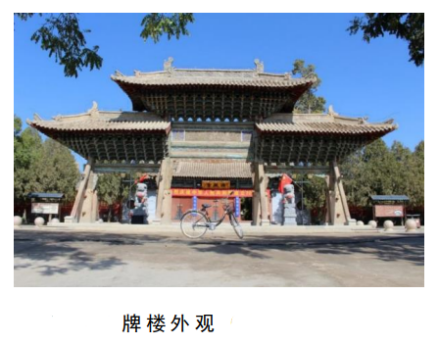

牌楼

海藏寺牌楼外观

海藏寺牌楼外观

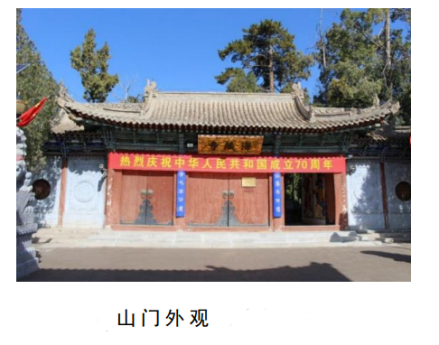

山门

海藏寺山门外观

海藏寺山门外观

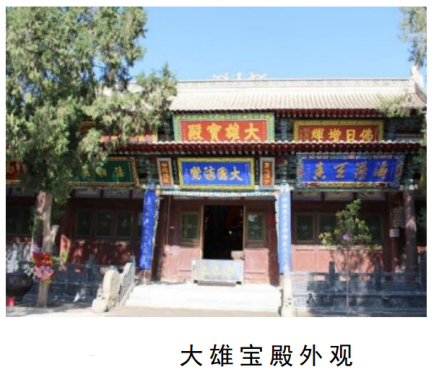

大雄宝殿

海藏寺大雄宝殿外观

海藏寺大雄宝殿外观

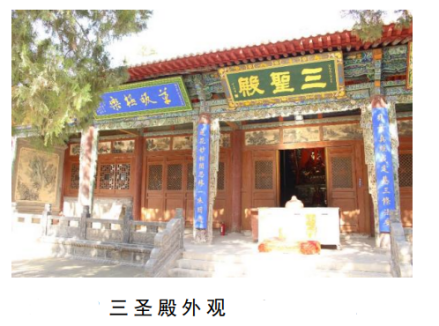

三圣殿

海藏寺三圣殿外观

海藏寺三圣殿外观

东西配殿

东西配殿位于主院第三进院落两侧,院落南端为三圣殿,北端为地藏殿;20世纪80年代由境内大河庙搬迁至此;东配殿为方丈室,西配殿为图书阅览室;东西配殿位于高0.25米的台基之上,面阔五间,进深六架椽,前檐出廊,单檐硬山顶。前廊檐下施三踩斗栱,明间、次间檐下施槅扇门,稍间施格栅窗;柱网平面呈长方形,柱础为覆盆型柱础,前廊檐柱横截面为八边形,其余为圆柱。明间面阔基本等于次间、稍间面阔,通面阔约20米,通进深约6.49米,通面阔与通进深之比约为3:1。

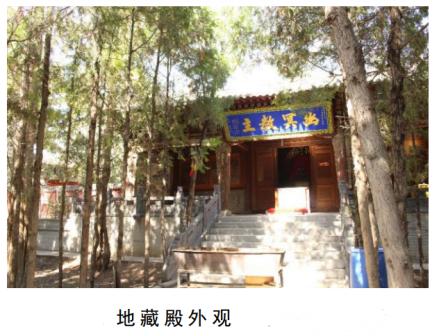

地藏殿

海藏寺地藏殿外观

海藏寺地藏殿外观

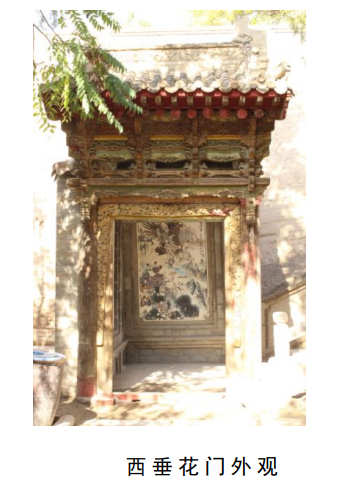

东西垂花门

海藏寺西垂花门外观

海藏寺西垂花门外观

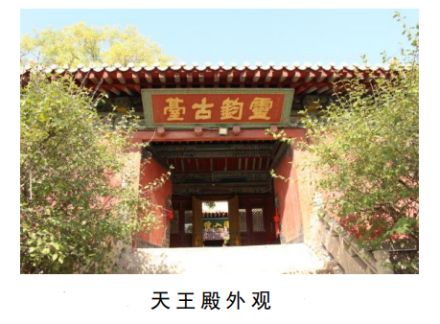

天王殿

海藏寺天王殿外观

海藏寺天王殿外观

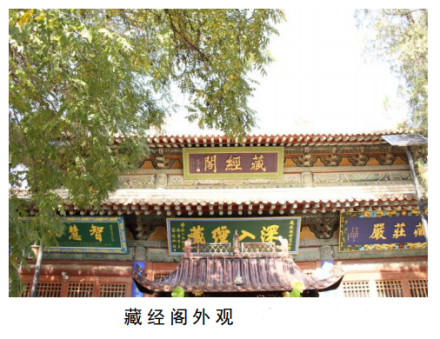

藏经阁

海藏寺藏经阁外观

海藏寺藏经阁外观

相关人物

主词条:张茂

张茂(277年—325年),东晋凉州豪强。安定乌氏(今甘肃平凉)人。张轨子。初为平西将军、秦州刺史。东晋大兴三年(320年),兄蹇被部下谋杀后,摄凉州事,自称使持节、平西将军、凉州牧。诛杀阎沙等数百人。东晋太宁元年(323年),刘曜进犯凉州,遣使称藩,受封太师、凉王。

东晋元帝太兴四年(321年),凉州国泰民安,经济繁盛,人文荟萃。前凉太守张茂大兴土木,筑台建寺,台名灵钓台,寺为海藏寺。

相关诗词

清·张澍《游海藏寺》

虢虢清泉向北流,招提切汉惯来游。不询僧腊嫌饶舌,久读碑文觉渴喉。

曲沼嘉鱼跳拔刺,高松怪鸟叫钩舟。此间消夏真佳境,况有溪边卖酒楼。

清·段永恩《登灵钧台》

依旧灵钧结构工,溪边流水绕台东。双峰宝塔孤城里,一角危楼夕照中。拱翠梯山高入座,参天松柏秀凌空。登临最是春秋日,才有风光便不同。

寺名来源

第一种说法十分笼统,也见诸于许多有关海藏寺的书文中,对寺名之来历是这样解释的:因为海藏寺四周树林茂密,泉水遍布,寺院坐落在其中,犹如“海”中藏寺,故而得名。有人甚至撰写了一副“海里藏寺寺藏海,林间涵湖湖涵林”的回文对联,以和寺名印证。如此一来,海藏寺的读音便成为海藏(cáng)寺了。

第二种说法和第一种异曲同工,来源于明成化二十三年(1487年)立的《重修古刹海藏寺劝缘信官檀越记》碑,石碑上有这样的记载:“相传,灵钧台原为水中小岛,寺建于台上,故名海藏寺。”前凉时期修筑的灵钧台,因四周泉水环绕,已成为一座小岛,而寺院正建在灵钧台之上,看上去就像海中藏寺,故名海藏寺。海藏寺藏语称为香嘉措岱,汉语意思就是北部大海寺,正是采用此说。

第三种说法来之于武威籍学者李鼎文先生的《武威历史考辨三题》一文中。李鼎文先生经过多方考证,认为“海藏”是佛教用语,相传佛教大乘经典藏在大海的龙宫中,故称“海藏”。唐代文学家张说在《唐玉泉寺大通禅师碑铭》中写道:“海藏安静,风识牵乐。不入度门,孰探玄要?”唐朝李德裕在《赠园明上人》诗中也写道:“远公说《易》长松下,龙树双经海藏中。”唐朝另一位诗人皮日休也有“取经海底开龙藏,诵咒空中散蜃楼”的诗句,都是用的这个典故。而“海藏”在汉语词典中的基本解释,就是传说中大海龙宫的宝藏。

传说轶事

药泉神井

海藏寺药泉神井

海藏寺药泉神井

藏经传说

康熙年间,海藏寺经过重修,焕然一新。寺僧明彻、实印欲赴京请回全部藏经,但中途遭凶变,第一次请经没有成功。雍正年间,际善法师成了寺院的主持。他看着修葺一新的寺院,百感交集,欲继承前人遗愿,亲自赴京请经。际善法师以唐代高僧玄奘、鉴真为楷模,拄杖托钵,沿路乞斋,艰难东行,正所谓“玄奘光大,际善步尘。”而这一路,竟然走了整整8年。经过8年的长途跋涉,际善法师终于到达北京。际善法师的行为,使许多朝廷大臣深受感动,经过一番努力,朝廷赐给海藏寺明版藏经6820卷,并施银920两作为资助。际善法师携经回来后供奉在灵钧台上的无量殿里,并将此殿取名为“藏经阁”。

2013年3月5日,海藏寺被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

地理位置

海藏寺位于甘肃省武威市凉州区金沙镇李磨村。

海藏寺

门票价格

10元/人。

开放时间

08:00—18:00

交通线路

凉州区内乘5路公交至海藏公园下站,再顺公园围墙向西走100米,然后向北走100米,即可到达海藏寺。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。