-

圣容寺 编辑

圣容寺,全名御山峡圣容寺,又名感通寺,位于今甘肃省金昌市永昌县,始建于公元561年。公元609年,隋炀帝西巡,驾临此寺,改名感通寺。贞观十年,唐玄奘取经回归途中在该寺坐禅诵经,香火鼎盛时,住僧数千之众。

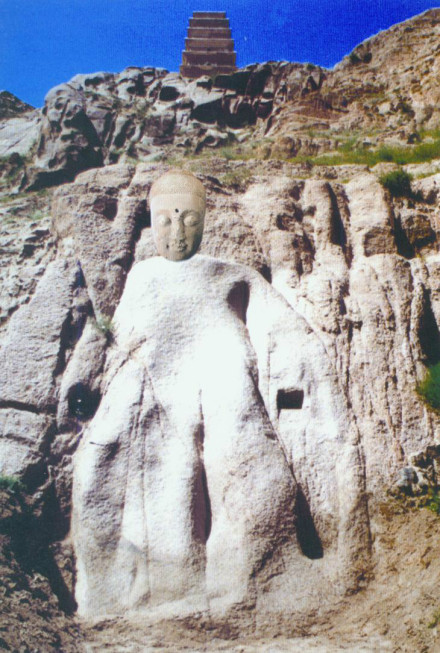

圣容寺是我国为数不多保存较为完好的千年古寺之一,有关圣容寺的典籍在敦煌莫高窟231窟存有两幅壁画,详尽描述了一段奇异的传说:圣僧刘萨诃云游到此,遥望御山峡谷,预言御谷他日山开,必有佛陀宝像显现,世乱像必缺首,世平则身首合一。他日,雷劈山裂,御谷岩崖上果显无首佛陀宝像。公元557年,天下承平,凉州城东七里涧幽谷中突现佛头,人们送往御山峡谷安装,佛首“相长数尺,飞而暗合,无复差殊”。在弯延两公里的御山峡谷中,现存有河西最早的唐塔、汉、明长城、西夏六体文石刻、西夏墓葬群、高昌王墓、花大门石刻等多处文物古迹。

中文名:圣容寺,全称“御山峡圣容寺”

外文名:Sheng Rong Temple

地理位置:甘肃省金昌市永昌县城北10公里处

电话区号:0935

建造时间:公元561年

历史用名:感通寺

主要景点:圣荣唐塔,西夏石刻、高昌王墓等

仰容山圣容像”等等,就是讲的该雕像和它的寺院。

中文名称:圣容寺 | 所在地区:甘肃省金昌市永昌县 |

周边景点:骊靬古城遗址、金山寺、紫金花城、金川国家矿山公园、永昌钟鼓楼 | 附近机场:金昌机场 |

圣容寺石刻

圣容正殿

圣容正殿

授记之后,率弟子继续西行,行至肃州西七里涧,刘萨诃无病而逝,骨头立时化为小碎块,如葵籽大,当地佛僧认为是刘萨诃显圣成佛的像征,就在那里修了一座骨塔和寺院,纪念刘萨诃。86年后,到北魏孝明帝正光元年(公元520 年),凉州番禾郡御谷山一带,忽然大风骤起,祥云密布,雷电交加,御谷山崩裂,绝崖石壁上现出一尊石佛瑞像,除了没有头,其他都完好无损。此后的约40 年时间中,天灾人祸连连发生,百姓痛苦,正好应验了刘萨诃和尚生前授记之言。北周明帝宇文毓元年(公元557 年),在距此山二百里的武威城东七里涧,夜现祥光,人们都去观看,是一尊石佛像头。于是,就把它迎送到御谷山,举行了祈祷仪式,当众僧侣敬捧佛首放戴于肩的时候,佛首“相去数尺,飞而暗合,无复差殊”。于是官民“悲欣千里”,礼佛庆贺。从此以后,天下太平,人民安居乐业。后来,北周皇帝宇文邕知道了这些情况后,就派遣宇文俭亲往察验。并于保定元年(公元561 年)下旨,调集凉州、甘州、肃州三州力役三千人造寺,三年建成,寺分三处。该寺初有僧人七十人,敕赐寺额为“瑞像寺”,从此,香火盛极,僧侣众多。到建德初年(公元572 年)一天夜间,瑞像佛首自行落地,僧侣官府惊愕,马上把此情况报告了朝廷,皇帝派大冢宰和齐王亲临验察,并举行仪式重新安放,但是,还是白天安好,夜晚脱落,反复十余次,仍然如此。

圣容寺石佛奇观

圣容寺石佛奇观

唐朝,由于佛教在中国更加兴盛,地处丝绸之路要津的古番禾县感通寺,成了与西方佛教文化融汇的中心寺院,因此,唐朝皇帝非常重视这座寺院,太宗贞观十年(公元636 年),感通寺像山出现凤鸟蔽日祥兆,太宗派使供养;贞观十八年(公元644年)三藏法师从五天竺取经归途中,来感通寺拜佛讲经,并讲说了感通寺石佛瑞像的由来。唐中宗时(公元684 —710 年),中宗多次派特使郭元振、霍嗣光等到寺敬物。朝廷敕令在寺后像山顶上和寺前隔河半山腰间修建了大小佛塔各一座。至今雄伟壮观。到中唐,即代宗李豫广德二年(764年)吐蕃攻陷凉州,番禾县也为吐蕃所据。番禾县感通寺吐蕃统治时香火很盛,据莫高窟壁画和文献记载可知,古番禾县感通寺吐蕃统时改称为圣容寺。

宋朝,在西夏统治的190 余年中,古番禾县(西夏时改设永州)圣容寺的佛事活动依然兴旺。据今存于该寺前石壁的西夏文和莫高窟有关资料记载,西夏时,这座寺院曾进行了重修或维修。元朝统治时,这里民间的香火还是不断的,但已经走向了衰败。明朝时期,由于在县城内和县城附近兴建很多寺庙,而远在城北二十里望御山谷的圣容寺更加冷落衰败。到清代中后期至民国时期,圣容寺逐步地被废弃了。解放初,仅存欲颓的山门和几间僧房,于1953年,在破除封建迷信活动中,被当地居民拆除。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。