-

马架子遗址 编辑

马架子遗址,位于内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇与锦山镇交界地带的锡伯河中下游东岸,面积约61.8万平方米,为新石器时代至夏、商、周的文化遗址。

马架子遗址1982年被发现,1991年、1999年三次对该遗址进行复查,采集石器7件,手制素面夹沙黄褐、黑褐陶片,有口沿、器底,泥质陶片和铁器、瓷片等。马架子遗址是新石器时代以来土著文化发生、发展、演化历史进程的缩影,是北方文明与中原文明相互影响、彼此融合的见证。

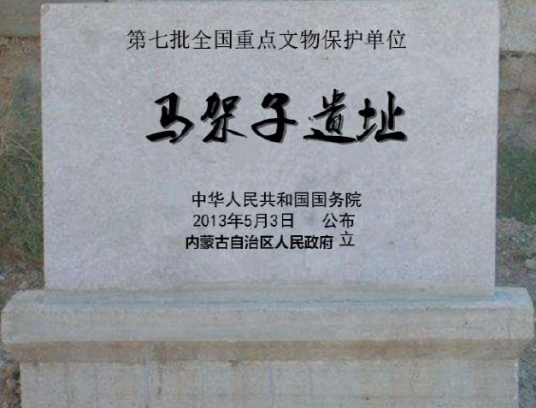

2013年3月5日,马架子遗址被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:马架子遗址

地理位置:内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇与锦山镇交界地带的锡伯河中下游东岸

占地面积:约 618000 m²

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-0061-1-061

所处年代:新石器时代、夏、商、周

批准单位:中华人民共和国国务院

1983年,确认该处为明代失尔兀赤卫所在地。

1991年、1999年,三次对该遗址进行复查。

2000年3月6日,中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队确认遗址属“小河沿文化”,命名为“马架子遗址”。

马架子遗址

马架子遗址

房址遗迹

马架子遗址

马架子遗址

马架子遗址出土石器,有尖状器、刮削器等,手制素面夹沙黄褐、黑褐陶片,有口沿、器底,还采集到轮制泥质陶片,和铁器、瓷片等。还采集找少量的动物骨骼。

马架子遗址

马架子遗址

马架子遗址

马架子遗址

石器

石器数量较多,以打制石器为主,磨制石器数量较少,器物类型包含有锄形器、饼形器、环状器、斧、球、锛、管、磨盘、磨棒等。

马架子遗址

马架子遗址

马架子遗址是本地区古代遗址结构聚落形态与自然环境之间相互作用的典型实例。是新石器时代以来土著文化发生、发展、演化历史进程的缩影,是北方文明与中原文明相互影响、彼此融合的见证。

地理位置

马架子遗址位于内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇与锦山镇交界地带的锡伯河中下游东岸。

牛家营子镇

交通信息

自驾:自内蒙古自治区赤峰市人民政府开车前往马架子遗址,路程约19.7千米,用时约27分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。