-

康家石门子岩雕刻画 编辑

康家石门子岩雕刻画,位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县天山腹地两溪交汇处的岩壁上,是一幅中国及世界上罕见的生殖崇拜岩画。

20世纪80年代末,发现康家石门子岩雕刻画。岩画岩画分布在东西宽约12.5米、高为距地面1.85米至8米的岩面上。整个面积达120平方米左右。 上面刻绘着300多个大小不等,身姿各异的人物和动物。大者高2.04米,小者19厘米。有男有女,或站或卧,或衣或裸,男女合图、双头同体、三头同体图像。岩画采用浅浮雕的手法,所雕人物的面部均面型瘦长,眉弓发育,大眼、高鼻、小嘴,形象秀丽。头戴高帽,帽著翎毛,作舞蹈状。相当数量的画面显示或隐喻了男女交媾的动作。在此图像下还刻绘了成排的小人在欢快舞蹈的场面,以表现祈求子嗣繁衍、人丁兴旺的愿望。真实地体现了原始人祈求生育、繁衍人口的群婚制生活场面。 康家石门子岩雕刻画是经过不同的时间段延续多次刻凿而形成的一幅“巨作”,以高超艺术的表现手法,集大成地记录了史前“康家石门子岩画刻凿时段”的天山游牧人群的思想、信仰与追求。 康家石门子岩雕刻画对研究原始社会史、原始思维特征、原始巫术与宗教、原始舞蹈、原始雕刻艺术及新疆古代民族史等都具有重要的价值。

2013年3月5日,康家石门子岩雕刻画被中华人民共和国国务院公布为第七批全国重点文物保护单位。

中文名:康家石门子岩雕刻画

地理位置:新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县天山腹地两溪交汇处的岩壁上

所处时代:周朝

保护级别:第七批全国重点文物保护单位

编号:7-1606-4-109

批准单位:中华人民共和国国务院

2014年,科研团队通过采用数字拓片技术对康家石门子岩画进行三维数字扫描,并通过观察岩画叠压打破关系判断岩画创作年代存在时间上的先后顺序,发现岩画整体可分为第一、第二两期,其最早的图像便是岩画中上方的舞蹈女性形象。突出男性生殖器的图像是康家石门子岩画第二个时期形成的。

2021年7月27日,岩画考察队伍赴新疆昌吉呼图壁进行岩画田野考察。

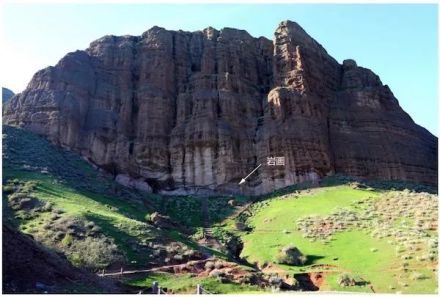

康家石门子岩画所在处山崖

康家石门子岩画所在处山崖

康家石门子岩雕刻画位于昌吉州呼图壁县的天山腹地,是一幅国内及世界上罕见的生殖崇拜岩画。岩画所在地位于两溪交汇处的岩壁上。岩画分布在东西宽约12.5米、高为距地面1.85米至8米的岩面上。岩画画面的分布较集中于左侧,占据的面积较大,位置较高,图形较多、较大且较为集中清晰;右侧的岩画占据的面积较小,位置相对较低,图形较小、较散和模糊。画面东西长约14米,上下高9米多,整个面积达120平方米左右。 上面刻绘着300多个大小不等,身姿各异的人物和动物。大者高2.04米,小者19厘米。有男有女,或站或卧,或衣或裸,男女合图、双头同体、三头同体图像。岩画采用浅浮雕的手法,所雕人物的面部均面型瘦长,眉弓发育,大眼、高鼻、小嘴,形象秀丽。头戴高帽,帽著翎毛,作舞蹈状。相当数量的画面显示或隐喻了男女交媾的动作。在此图像下还刻绘了成排的小人在欢快舞蹈的场面,以表现祈求子嗣繁衍、人丁兴旺的愿望。真实地体现了原始人祈求生育、繁衍人口的群婚制生活场面。

第一期岩画

第一期岩画

岩画整体可分为第一、第二两期,其最早的图像便是岩画中上方的舞蹈女性形象。突出男性生殖器的图像是康家石门子岩画第二个时期形成的。第一期岩画位于整幅岩画最高处,即岩画上方的七位女性和两组对马图像。七位女性形象:人物打磨较深且精细,正面直立,身体为倒三角图形构成,右肘上举,左肘下垂,手指张开,小腿弯曲并拢,体现出舞蹈的姿态。帽顶有饰物,右一为一根直立饰物,右五为四根向外弯曲的饰物,其余五人为两根向外弯曲的饰物。对马图像:对马图像有两组,左组对马图像为两匹直立、头、脚、阳具相对的牡马;右组对马形态与左组类似,但无阳具,推测是牝马。第二期岩画是继第一期岩画之后的图像,在上区岩画之下,内容主要有动物图像与人物图像。动物图像:在岩画的左、中区域,共26处,种类有虎、狗等,其中虎图形面积最大,有一大一小两只,在每只老虎上方都有一副弓箭。人物图像:二期岩画以男性人物为主,人物上身变长腿变短,出现圆头无冠的人物。男性生殖器与单独的人头像在二期岩画中大量出现,并出现了双头一身的交媾图像,岩画部分人物被涂红。除岩壁上图像之外,在岩壁旁的石头上有凹穴、与羊、鹿图像。从岩画一期到二期图像演进来看,反映出岩画创作者意识形态、创作目的,社会环境皆发生了重大变化。

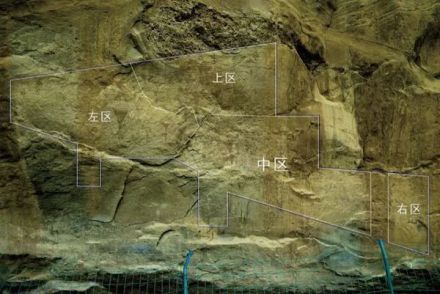

岩画分区图

岩画分区图

岩画可分为四区,即:上区、左区、中区和右区。上区岩画位于整个岩画的最高处,图形以人形为主,共有9个完整的人体和两个“对马”及一个单独的人头像。图形雕刻精细,线条流畅,姿态优美,而且布局、疏密得当,整个画面疏朗有序。左区图像较多,数量达百,以人形为主,但单独的人头像和动物的图像增多,人体的体形大小、风格与上区的有所变化。除了中部的一个“双头”人体的大小、雕刻精细度可与上区的媲美外,其余的雕刻较粗糙,出现图像的相互打破叠压,人体及动物形象上出现生殖器的图形。中区岩画图像逾一百五十。岩画的情形整体上与左区相似,但图形进一步变小,单独的人头像进一步增多,布局亦较杂乱,亦存在图像的相互打破叠压关系。右区岩画距离地面最低的一区。该区岩画画幅较小,所刻图形不足三十,且模糊不清。特点为图形更小,单独的人头像居多,刻痕更浅。

三角形(代表阴部三角区)自史前原始时代直至当今时代都是一种中心性象征,代表着给予生命和再生。早至亚欧大陆西部的阿舍利文化时期(Acheuylian era,约前300000),晚至西方现代圣玛利亚和基督教三位一体的形象,都可以看到这一象征的各种形式。在新石器时代艺术中,三角形意指女性身体。康家石门子岩画三角形构图的主要人物形象正是这种赋予生命与再生的女神,并非所谓纯粹的岩画艺术,而是渗透天山早期游牧人群思想情感内容的摩崖石刻。

地理位置

康家石门子岩雕刻画位于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县天山腹地两溪交汇处的岩壁上。

康家石门子旅游景区

交通信息

自驾:自新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县人民政府开车前往康家石门子岩雕刻画,路程约84.4千米,用时约112分钟。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。