-

白鹇 编辑

白鹇(学名:Lophura nycthemera)是鸡形目雉科鹇属鸟类 ,属于大型鸡类,雄鸟全长100-119cm,雌鸟58-67cm,体重1150-2000克。雄鸟头部羽冠和下体呈蓝黑色,面部裸露,为鲜红色;上体和双翅为白色,自后颈或上背开始密布近似‘V’字形的黑色斑纹。雌鸟上体棕褐色或橄榄褐色,羽冠褐色,先端黑褐色,脸裸出部小,赤红色,下体亦为棕褐或橄榄褐色,胸以后微缀黑色虫蠹状斑,尾下覆羽黑褐色而具白斑 。

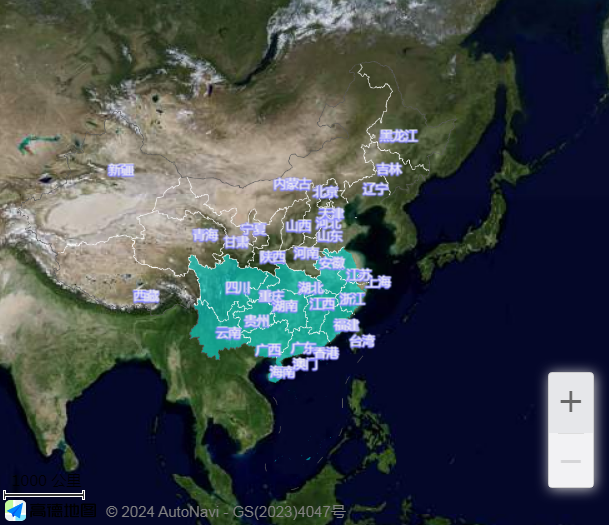

白鹇分布于中国南方多个省份,包括浙江、福建、安徽、江西、湖南、四川、贵州、云南、广西、广东和海南岛。在国外,可见于缅甸东部、泰国北部和中南半岛等国家 。主要栖息于海拔 2000m以下的亚热带常绿阔叶林中,在云南高黎贡山地区,则主要栖于海拔1600-2700m的山地阔叶林。尤以森林茂密,林下植物稀疏的常绿阔叶林和沟谷雨林较为常见,亦出现于针阔叶混交林和竹林内 。以植物幼芽、块根、果实和种子为食,也吃金针虫、鳞翅目昆虫和幼虫、甲虫、蚂蚁、蜗牛等动物性食物 。白鹇繁殖期 4-5 月,一雄多雌交配制度,营巢于林下灌丛间地面凹处或草丛中,每窝产卵 4-6 枚,孵化期26-28天 。

2016年,白鹇被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1,等级为无危(LC) 。2021年,被列入中国《国家重点保护野生动物名录》,评定为中国国家二级保护野生动物 。

中文名:白鹇

拉丁学名:Lophura nycthemera

别名:银鸡、梵鸡

外文名:silver pheasant

国际濒危等级:无危(LC)

中国动物保护等级:国家二级保护野生动物

界:动物界

门:脊索动物门

纲:鸟纲

目:鸡形目

科:雉科

属:鹇属

种:白鹇

亚种:17亚种

分布区域:中国、缅甸东部、泰国北部和中南半岛等

命名者及年代:(Linnaeus, 1758)

栖息环境: 亚热带常绿阔叶林、山地阔叶林、常绿阔叶林、沟谷雨林、针阔叶混交林、竹林

1758年,卡尔·林奈(Carl Linnaeus)将白鹇命名为Phasianus nycthemera,并发表在《自然系统》第10版中。之后,鸟类学者又陆续命名了6个与此种类似的新种。直到1949年,Delacour才将白鹇以及那些与白鹇形态相近的物种一起并入Lophura属,构建了白鹇的种下分类体系 。

白鹇具有较多的亚种分化,全世界共有17个亚种,9个亚种分布于中国。其中白鹇峨眉亚种(Lophura nycthemera omeiensis,又叫峨眉白鹇)是由中国著名鸟类学家郑作新院士发现并命名 。

白鹇属于大型鸡类,雄鸟全长100-119cm,雌鸟58-67cm 。

雄鸟

白鹇雄鸟头部羽冠和下体呈蓝黑色,面部裸露,为鲜红色。上体和双翅为白色,自后颈或上背开始密布近似‘V’字形的黑色斑纹,斑纹的数量、粗细和显眼程度因亚种而异。头顶具黑色长羽冠,尾甚上,白色,尾的长短、其上有无黑纹、黑纹的多少,亦随亚种而异。雄鸟羽色不同于其他雉类的绚丽华美,而是一身银装素裹,它的头上具有长而厚密,状如发丝的黑色羽冠,并披于头后,脸部裸出,呈鲜红色,整个下体都是乌黑色,上体和身体后面长长的尾羽,都是洁白的衬底上密布着细细的“V”字形黑纹。值得注意的是,尾羽上的黑色斑纹越靠近尾端越小,并逐渐消失 。

白鹇(雄鸟)雌鸟

白鹇雌鸟体型较小,上体呈棕褐色或橄榄褐色,眼周裸露皮肤为红色,虹膜为褐色、橙黄色或红褐色,喙为黄绿色。头部羽冠为褐色,先端为黑褐色,面部裸露部分较小,呈鲜红色。背部羽毛羽干颜色较浅,边缘颜色较深,飞羽为棕褐色,次级飞羽外侧边缘缀有黑色斑点,中央尾羽为棕褐色,外侧尾羽为黑褐色,并布满白色的波浪状斑纹。下体也为棕褐色、橄榄褐色、白色或皮黄色,并有细密的纹路,胸部之后微缀黑色虫蚀状斑点,尾下覆羽为黑褐色并带有白色斑点,脚为鲜红色 。

白鹇(雌鸟)

雄性 | 雌性 | |

体重 | 1515-2000克 | 1150-1300克 |

体长 | 990-1135毫米 | 650-709毫米 |

嘴峰 | 32-35毫米 | 30毫米 |

翅 | 270-290毫米 | 234-253毫米 |

尾 | 530-685毫米 | 280-320毫米 |

跗蹠 | 93-100毫米 | 86-87毫米 |

参考资料: | ||

白鹇主要栖息于海拔 2000m以下的亚热带常绿阔叶林中,在云南高黎贡山地区,则主要栖于海拔1600~2700m的山地阔叶林。尤以森林茂密,林下植物稀疏的常绿阔叶林和沟谷雨林较为常见,亦出现于针阔叶混交林和竹林内 。

白鹇分布于中国多个省份,包括浙江、福建、安徽、江西、湖南、四川、贵州、云南、广西、广东、海南岛等。在国外,白鹇分布于缅甸东部、泰国北部和中南半岛等国家 。

獐中国分布图

獐中国分布图

食性

白鹇主要以植物幼芽、块根、果实和种子为食。其中最常吃的是南亚锥票的坚果、崖豆、蕨叶、芭蕉芋等植物;也吃金针虫、鳞翅目昆虫和幼虫、甲虫、蚂蚁、蜗牛等动物性食物 。

集群

白鹇通常成对或组成3-6只的小群活动。在繁殖季节,会形成由一只雄鸟和2-5只雌鸟组成的小群体,有时也会形成更大的群体。冬季群体数量可达16-17只,由一只强壮的雄鸟、若干成年雌鸟、不太强壮或年龄较小的雄鸟以及幼鸟组成,群体内部存在严格的等级关系 。

活动

白鹇生性机警,胆小怕人,受到惊吓时多从山下往山上奔跑。一般情况下很少起飞,但在紧急情况下也会迅速飞到树上。通常在天亮后从夜栖树上飞到地面活动,一般每天上午和下午各有一次活动高潮。活动多在巢域内,每日活动路线、范围、地点都较固定,多数时间都用于觅食。活动时较为安静无声,有时可听到行走时踩踏的“沙沙”声 。

白鹇白鹇的繁殖期为4-5月,雄鸟在3月中下旬开始发情。白鹇实行一雄多雌的交配制度,雄鸟之间常因争夺配偶而发生争斗。雄鸟的求偶炫耀方式为侧面型。通常,雄鸟会从雌鸟的右后方开始,向前左侧绕圈行走。当走到雌鸟一侧并与其并行或接近并行时,雄鸟会不断左右摆动尾羽,动作缓慢但幅度较大。随后,雄鸟继续向前走动,绕过雌鸟头部前方,从右侧离开。每绕行一圈后,雄鸟会在距离雌鸟2-3米处站立不动,1-2分钟后再次重复上述动作。每次发情炫耀,雄鸟可以重复绕圈6-7次。有时雄鸟还在雌鸟近旁做快速连续不断的蹲下、站起动作或伸展双翅作高频率、小幅度的激烈振翅动作,称为“打蓬”。同时发出轻微的‘1u,1u,1u’的颤抖叫。营巢于林下灌丛间地面凹处或草丛中,每窝产卵 4-6 枚,孵化期26-28天 。

白鹇营巢于林下灌丛间地面凹处或草丛中。巢较简陋,主要由枯草、树叶、松针和羽毛构成。巢的大小为外径32-36厘米,内径19-24厘米,深9.5-11厘米。每窝产卵4-8枚,卵淡至棕褐色、被有白色石灰质斑点,卵的大小为46.7-54.7毫米×36.3×39.5毫米,平均38毫米×50.6毫米,重31.1-41.5克,平均36.48克。通常每隔1日产1枚卵,卵产齐后即开始孵卵,孵化期24-25天。雏鸟早成性,孵出的当日即可离巢随亲鸟活动。

数量与种类

中文名称 | 学名 | 命名者及年代 |

|---|---|---|

白鹇南越亚种 | Lophura nycthemera annamensis | (Ogilvie-Grant, 1906) |

白鹇滇南亚种 | Lophura nycthemera beaulieui | Delacour, 1948 |

白鹇越南亚种 | Lophura nycthemera beli | (Oustalet, 1898) |

白鹇西亚亚种 | Lophura nycthemera berliozi | (Delacour & Jabouille, 1928) |

白鹇缅泰亚种 | Lophura nycthemera crawfurdii | (J. E. Gray, 1829) |

白鹇老挝亚种 | Lophura nycthemera engelbachi | Delacour, 1948 |

白鹇福建亚种 | Lophura nycthemera fokiensis | Delacour, 1948 |

白鹇掸邦亚种 | Lophura nycthemera jonesi | (Oates, 1903) |

白鹇柬泰亚种 | Lophura nycthemera lewisi | (Delacour & Jabouille, 1928) |

白鹇印度亚种 | Lophura nycthemera lineata | (Vigors, 1831) |

白鹇指名亚种 | Lophura nycthemera nycthemera | (Linnaeus, 1758) |

白鹇滇西亚种 | Lophura nycthemera occidentalis | Delacour, 1948 |

白鹇峨眉亚种 | Lophura nycthemera omeiensis | Cheng, Chang & Tang, 1964 |

白鹇缅南亚种 | Lophura nycthemera ripponi | (Sharpe, 1902) |

白鹇榕江亚种 | Lophura nycthemera rongjiangensis | Tan & Wu, 1981 |

白鹇缅北亚种 | Lophura nycthemera rufipes | (Oates, 1898) |

白鹇海南亚种 | Lophura nycthemera whiteheadi | (Ogilvie-Grant, 1899) |

参考资料: | ||

形态与分化

名称 | 分布 | 形态特征 |

|---|---|---|

滇西亚种(Lophura nyethemera occidentalis) | 留居云南西部腾冲、潞西一带,在国外见于缅甸东北部 | 雄性成鸟:背白,各羽有4-5道黑纹,酷似掸邦亚种,但较密,而波状亦更著;肩羽有3-4道较粗的黑纹,后颈纯白,尾较掸邦亚种稍长些(582-656毫米),中央尾羽末端1/4纯白。 |

缅北亚种(Lophura nyethemera rufipes) | 留居中国云南西南隅怒江流域及缅甸掸邦北部 | 雄性成鸟:背黑而具白纹,与中国白鹇的其他亚种显然有别。尾长在500毫米以下也和其他各亚种不同。 |

掸邦亚种(Lophura nycthemera jonesi) | 留居云南西南部,介于怒江和澜沧江之间,东至景东一带,在国外,分布于甸邦南部及泰因北部和中部 | 雄性成鸟:背白,各羽具 4-5道黑纹,这些黑纹较指名亚种为粗;肩羽有 3道细黑纹;后颈白,常具黑点;中央尾羽末端 1/3-1/4纯白。 |

滇南亚种 (Lophura nycthemera beaulieui) | 留居云南南部西双版纳及东南部蒙自一带;在国外,见于老挝北部及越南西部和中部 | 雄性成鸟:背白,各羽具 4-5 道较细黑纹,与指名亚种相似,肩羽有 3道黑纹;后颈纯白;中央尾羽末端 1/3纯白。 |

峨眉亚种(Lophura nycthemera omeiensis) | 分布于四川屏山、峨眉山、峨边及马边、甘洛等地 | 雄性成鸟:背和腰的黑纹较多,各羽具有 6-8道半圈黑纹,尾也较长,一般达 750毫米以上;背羽所具的黑纹较粗;肩羽的黑纹显著较粗,最粗的达 2-3毫米;中央一对尾羽纯白。 |

指名亚种(Lophura nycthemera nycthemera) | 分布于广西及广东北部,可能伸至贵州;国外见于越南东北隅 | 雄性成鸟:上背各羽的 4-5道黑纹较细,与滇南亚种相似;肩有2-3道细黑纹在外 2道较粗;后颈纯白,中央尾羽末端 1/2纯白或全部纯白。 雌性成鸟:通体棕褐色,各羽大都散布以黑色细点,并具较浅色的羽干;羽冠端黑,颏和喉杂以灰色;肛周羽纯褐或稍杂以浅灰色;中央两对尾与背同,其余尾羽均黑,而密布以波状白纹。 |

福建亚种(Lophura nycthemera fokiensis) | 分布于福建西北部,北抵浙江南部,向南至广东东部 | 雄性成鸟:背白,各羽具 6-7道黑纹;肩有3-4道黑纹,这些肩纹较峨眉亚种为细,一般不及1毫米;中央尾羽的外翈部具斜行黑纹,有时全部纯白。 |

海南亚种(Lophura nycthemera whiteheadi) | 分布限于海南岛山地 | 雄性成鸟:背面黑纹前细后粗,各羽仅具2道黑纹;外侧4对尾羽的外翈纯黑,基部白而具斜行黑纹;中央尾羽几乎全白。 雌性成鸟:头顶及短形羽冠暗棕褐,各羽中央深棕;后颈和上背黑,而纵贯以白色干纹;上体余部以及内侧翅羽均深棕褐,满杂以黑褐色虫蠹斑,各羽亦贯以浅棕色羽干纹。外侧翅羽大都黑褐,杂以棕褐色斑:中央尾羽与下背同,外侧尾羽逐渐变为纯栗褐色;喉白,羽具褐端,胸和腹均黑,各羽中央具一白色大形斑,肛周羽纯灰白,尾下覆羽亦黑,而具白色羽干纹。 |

参考资料: | ||

黑鹇与白鹇在缅甸东部互相替代,它们在缅甸伊洛瓦底江以东地区,有时互相杂交,但是这些杂交种并不稳定 。

白鹇 | 黑鹇 | |

|---|---|---|

体量 | 体长58-119cm,体重1150-2000克 | 体长56-60cm,体重770克-1600克 |

形态特征 | 白鹇雄鸟头部羽冠和下体呈蓝黑色,面部裸露,为鲜红色。上体和双翅为白色,自后颈或上背开始密布近似‘V’字形的黑色斑纹,斑纹的数量、粗细和显眼程度因亚种而异。头顶具黑色长羽冠,尾甚上,白色,尾的长短、其上有无黑纹、黑纹的多少,亦随亚种而不同,是亚种的另一鉴别特征之一 。 | 雄性头顶和后颈及颈侧均呈紫黑色;头上具有稍形直立的同色羽冠;背部呈蓝黑色,而具紫色光辉;初级飞羽的外侧羽干呈棕褐色,内较暗;下背、腰及尾上覆羽为深蓝色,具有宽阔的白色羽端,白端内缘以蓝黑色狭形次端斑;尾与背同色,下体大多呈黑褐色,胸羽为披针状 。 |

图片 |

|

|

保护级别

2016年,白鹇被列入《世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种红色名录》ver3.1,等级为无危(LC) 。2021年,被列入中国《国家重点保护野生动物名录》,评定为中国国家二级保护野生动物 。

种群现状

白鹇种群数量相对稳定,分布范围较广,其种群数量和分布范围尚未达到IUCN濒危物种红色名录的受胁等级标准。尽管种群趋势呈下降趋势,但下降速度尚未达到受胁等级标准,因此被评估为无生存危机的物种 。

主要威胁

白鹇面临的主要威胁因素包括栖息地破坏和非法捕猎。栖息地破坏主要表现为当地居民的活动,如烧柴、采集中草药、修建公路和开展森林生态旅游等 。

保护措施

针对白鹇的保护措施主要包括: 加强森林资源保护,例如加强森林防火,并根据法律法规限制中草药采集活动;开展社区共管,例如加强当地居民的技术培训和扶贫力度,发展社区经济,减少对白鹇栖息地的依赖;控制基础设施建设,例如尽量避免在白鹇栖息地修建公路,确保森林的连续性;规范生态旅游活动,例如完善森林生态旅游的管理体制,降低对白鹇种群的干扰;加强执法力度,例如严厉打击非法捕猎行为,尤其是在白鹇繁殖季节 。

“白鹇雄鸟羽色素雅,具有较高的观赏价值,常作为观赏雉类进行人工饲养,许多动物园和雉类养殖场都有饲养繁殖。在中国文化中,白鹇自古以来就是名贵的观赏鸟。 。

吉祥符号

白鹇是清朝五品官员朝服补子的图案,白鹇一直被视为忠诚的“义鸟”,取白鹇鸟的形象为补子,取其行止娴雅,为官不急不躁,无为而治,并且吉祥忠诚 。

动物文化

晋张华《鸟经》载:“颜色纯白,行止闲雅,故名白鹇”。《黄山志》载:黄山白鹇形似山鸡,尾羽长达二三尺,体态轻盈,嘴爪鲜红欲滴,红白相间,逗人喜爱。生于高山,性格耿介,难以畜养。唐时黄山高士胡晖养了一对白鹇,李白知之往欣赏,胡公愿得李白一诗即相赠,李欣然执笔,写下《赠黄山胡公求白鹇》诗。诗云:“请以双白玉,买君双白鹇。白鹇白如锦,白雪耻容颜。照影玉潭里,刷毛琪树间。夜栖寒月静,朝步落花闲。我愿得此鸟,玩之坐碧山。胡公能辍赠,笼寄野人还。”

2023年1月12日,记者从广东省林业局了解到,东莞市银瓶山森林公园的工作人员近日在整理新近采集回来的红外相机素材时,发现了一大群白鹇入镜的珍贵画面。据估算,该森林公园内有超过4个白鹇种群,最大种群数量超过10只,这也是东莞市首次发现野生白鹇种群 。

2023年2月,浏阳河国家湿地公园内,3台红外相机抓拍到了大量野生动物活动的影像,其中有豹猫、白颈长尾雉、食蟹獴、白鹇4种国家重点保护野生动物为浏阳河国家湿地公园范围内首次发现 。

2023年12月,在东安县舜皇山国家级自然保护区内,红外相机拍摄到国家级野生保护动物毛冠鹿、白鹇同框觅食的珍贵画面。自2021年以来,东安县通过布设在舜皇山国家级自然保护区的红外相机曾多次拍摄到白鹇 。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

白鹇(雄鸟)

白鹇(雄鸟) 黑鹇

黑鹇