-

明朝统一战争 编辑

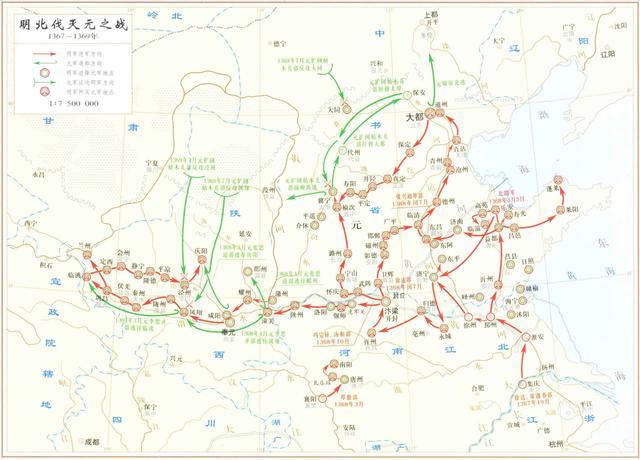

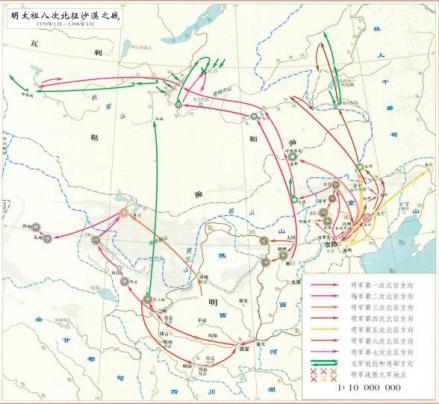

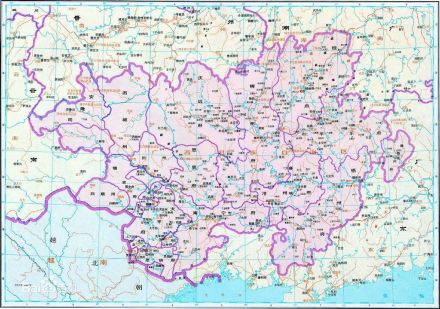

明朝统一战争是明洪武元年至二十二年(1368—1389年),明太祖朱元璋为统一全国,遣军推翻元朝、消灭各地割据政权及元朝残余势力的一系列作战。

元至正二十七年(1367年),朱元璋相继攻灭陈友谅、张士诚政权,统一江南后。朱元璋审时度势,决定北定中原、南略沿海并举,以夺取全国统治权。 朱元璋命徐达为征虏大将军,常遇春为副将军,北取中原,进克大都(今北京);随即移师西向,陆续攻取山西、陕西、甘肃等地。在南线,汤和为征南将军,消灭割据浙东的方国珍势力;胡廷瑞为征南将军,攻取福建;湖广行省平章杨璟等攻广西。

洪武二年(1369年)六月,因元朝残余势力不断在背北部边疆骚扰,朱元璋又命常遇春率军北伐,攻克元上都开平。第二年,朱元璋命徐达、李文忠再分道出征沙漠,攻克应昌。暂时稳定了北方形势。洪武四年(1371年)朱元璋派傅友德、汤和率军攻入四川,消灭明夏割据势力。洪武十四年(1381年)傅友德、蓝玉、沐英有率领明军攻入云南,灭故元梁王把匝剌瓦尔密,云南平定。洪武二十年(1387年),朱元璋命冯胜、傅友德、蓝玉进攻辽东,迫降故元太尉纳哈出。至此,除漠北和西域等地外,全国已经基本为明朝控制。

明朝初年,经过20多年的战争,最终实现了中国的统一。朱元璋针对元朝势力受到削弱,而其他作战对象也是各据一方、互不驰援等情况,采取各个击破,统一全国大部分范围地区,显示了朱元璋本人的用兵才能和驾驭将帅的能力。

概述图片来源:《中国古代史地图集》

名称:明朝统一战争

发生时间:1368年 至 1389年

地点:东南各省、大都、山西、陕西、甘肃、四川、云南、辽东

参战方:明朝,元朝、北元、南方割据势力

结果:明朝灭元及其他势力,统一全国

主要指挥官:朱元璋、徐达、常遇春、傅友德、冯胜、蓝玉、李文忠等

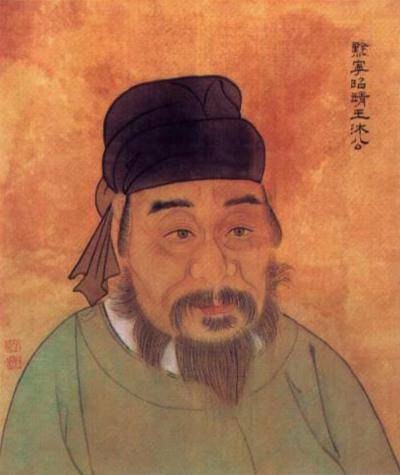

明太祖朱元璋

明太祖朱元璋

朱元璋根据这一战略构想,将整个战略行动分为三个阶段加以实施。第一阶段,首先攻取山东,继而转攻河南,占据潼关;第二阶段,攻取河北及元朝大都,消灭元朝;第三阶段,主力由大都南下攻取山西,略定陕甘,完成北方之统一。北伐战争基本上是按照这一战略实施的。

攻取河南、山东

参见:明攻山东之战、明攻河南之战

徐达

徐达

洪武元年(1368年)四月,朱元璋得知徐达、常遇春所率北伐军已按既定撤屏蔽、剪羽翼、据户槛之方略,平定山东、河南,占据潼关,孤立大都。

元朝大都之屏蔽已撤,外援隔绝,陷入了明军的弧形包围圈中。五月,朱元璋亲抵汴梁,听取前线将领的军事情况汇报,并讨论了下一阶段的战略步骤。根据当时元廷已陷入孤立无援的军事形势,徐达提出由临清(今属山东)直捣大都的主张,朱元璋表示同意。遂决定由征虏右副将军冯胜守汴梁,江西行省左丞何文辉守河南(今河南洛阳),镇国将军郭兴等人镇守潼关,徐达率大军直取大都。

攻占大都

参见:明攻取河北及大都之战

洪武元年(1368年)六月初,徐达令河南各军向河阴(今河南武陟西南)集结,各卫粮船由济宁起航,保障后勤供应。七月二十九日,他又遵朱元璋之命,令都督同知张兴祖、平章韩政、都督副使孙兴祖、指挥高显等率益都、徐州、济宁之师集结于东昌,等待与河南诸军会师北进。闰七月初二日,明军出师汴梁(今河南开封),一路势如破竹,连克卫辉(今河南汲县)、彰德(今河南安阳)、磁州(今河北磁县)、邯郸、广平(今均属河北)。闰七月十一日至临清(今属山东),遂令集结于东昌之师来会,且令参政傅友德开通陆路,都督副使顾时开通河道,于闰七月十五日水陆两路并进。师至德州,会征虏副将军常遇春、张兴祖、高显、毛骧、程华等师北进。

洪武元年(1368年)闰七月二十日下长芦(今河北沧州)、青州(今河北青县及天津静海等地),二十三日至直沽(今天津),二十五日败元军于河西务(今天津市武清东北)。二十八日克通州(今北京通县)。元顺帝见大势已去,遂于当日夜三鼓携太子、后妃出健德门,由居庸关逃往上都开平(今内蒙古多伦西北)。

八月初二日,徐达等进师攻取元都,至齐化门,令将士填壕登城而入。徐达本人亲自登上齐化门楼,杀死元朝监国宗室淮王帖木儿不花和右丞相张康伯等人,并俘诸王子六人,封存府库图籍宝物以及故宫殿门,令兵守卫。命令士卒不得侵暴抢掠,居民各安其业。同时遣将巡逻古北诸处关口,又命指挥华云龙经理大都,新筑城垣。

攻取大都之役的胜利,从根本上推翻了元朝的统治,使残存在各地的元军陷入群龙无首的境地,为明太祖朱元璋最终统一中国,夺取了战略上的绝对优势。

明朝北伐灭元

明朝北伐灭元

山西与陕甘

攻取山西

参见:明攻山西之战、明攻取太原之战

洪武元年(1368年)八月十五日,朱元璋命都督副使孙兴祖、都督佥事华云龙留守北平府(今北京),徐达、常遇春挥师西向,攻取山西。同时,命冯胜、偏将军汤和由河南渡河北向,以策应攻晋主力。经过近五个月的艰苦作战,明军于洪武二年(1369年)正月攻克大同,进而平定山西。这时盘据在陕甘方面的尚有李思齐、张思道等十余万人。徐达平定山西以后,迅即转攻陕甘,以求彻底完成此次北伐战略任务。自二月徐达派常遇春、冯胜渡河趋陕,至十二月明军击溃扩廓帖木儿反攻兰州之军,历时十个月。明军相继攻克奉元路(明改为西安府,即今陕西西安)、凤翔、兰州、临洮、庆阳等重镇,基本上消灭了这一地区元军之势力。至此,朱元璋北伐灭元之战宣告结束,基本上实现了战前拟定的战略计划。

此时北元尚有军队数十万,分据上都、秦陇、云南、辽东,四川亦尚有明升之夏政权。十二月,徐达分兵三路克太原、大同、宣府(今河北宣化)等地,迫元将扩廓帖木儿败逃甘肃,山西归明。

统一西北

参见:明攻取庆阳之战、明攻取甘陕之战

明朝开国将领常遇春

明朝开国将领常遇春

洪武二年(1369年),北元兵袭扰原州、泾州、大同等地,皆被明军击退。

洪武三年(1370年),元顺帝驾崩,皇太子爱猷识理达腊袭位,改元宣光。朱元璋以扩廓帖木儿屡扰西北,命徐达为征虏大将军,李文忠、冯胜、邓愈、汤和为副将军,分路出击,先后克定西(今属甘肃)、兴和(今河北张北)、应昌等地,大败扩廓所部,俘元郯王及平章以下将士8.6万余人,元嗣君爱猷识理达腊北走。邓愈率部自临洮进克河州(今甘肃临夏东北),安抚吐蕃,于是河州以西,朵甘、乌斯藏诸部归附明朝。

东南沿海

参见:明攻福建之战、明平定闽广之战

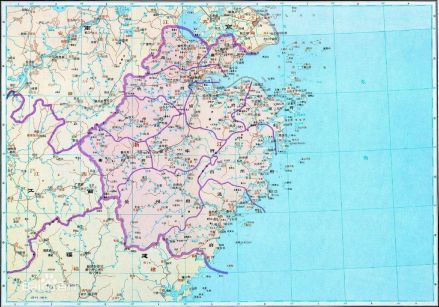

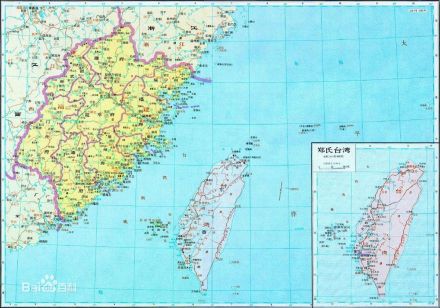

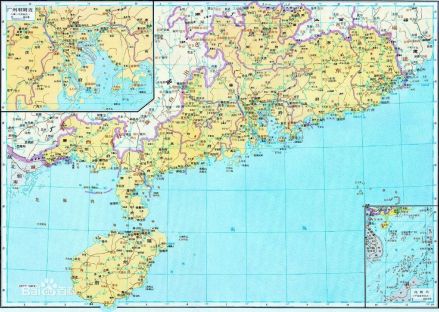

在明朝立国前夕,汤和与副将军廖永忠在灭方国珍势力后,出奇兵克福州,旋于洪武元年(1368年)正月破延平(今南平),执元福建行省平章陈友定;胡廷瑞克建宁(今建瓯)、兴化(今莆田),招降汀州(今长汀)及泉州以南州县;浙江行省平章李文忠率部入闽,歼陈氏余党金子隆等部,占福建。二月,朱元璋命廖永忠为征南将军,朱亮祖为副将军,由福建海道入广东,与先遣由湖南征广西的杨璟及江西赣州卫指挥使陆仲亨部互为犄角,进军两广。三月,杨璟克全州(今属广西)、武冈(今属湖南)等地。 四月,廖永忠率部抵广州,元广东行省左丞何真势穷出降。诸路明军入广西,战至七月,相继攻取未下州县。

备注 | 备注 |

|---|---|

| 洪武元年(1368年),盘踞温州、台州、庆元一带的方国珍投降,明军平定浙江。 |

| 元至正二十七年(1368年)十一月三十日,东路胡廷瑞率师由江西度杉关,下光泽,连克邵武、建阳、建宁、汀州(今长汀)、宁化等地。征南将军汤和、副将军廖永忠所部先后攻克福州、延平(今南平)、漳州,洪武元年(1368年)二月,福建平定。 |

| 洪武元年(1368年)二月初二日,命平章廖永忠为征南将军,参政朱亮祖为副将军,率平闽之师由海道取广东。二十一日,命赣州卫指挥使陆仲亨和胡通配合廖永忠等征广东,由韶州直捣德庆,是为中路。三月十二日,东路军自福州趋广东,由潮州登陆,攻克东莞,进逼广州,元江西分省右丞何真及元将卢左丞、张元帅各率所部投降,遂占据其城。中路军连下英德、清远、连江、连州、肇庆及德庆诸州县,与东路军会师于广州,广东得以于定。 |

| 三路明军中,唯西路遭到元军的顽强抵抗。洪武元年(1368年)正月初五,杨璟所部进抵永州(今湖南零陵),久围不下,延至四月,始攻克永州。继而转攻靖江(今广西桂林)。同时,东路军平定广东后,继续西进,形成东西两路夹击广西之势。先后攻克梧州、藤州、贵州、雷州、靖江等地,七月二十日攻克象州,广西至此平定。 |

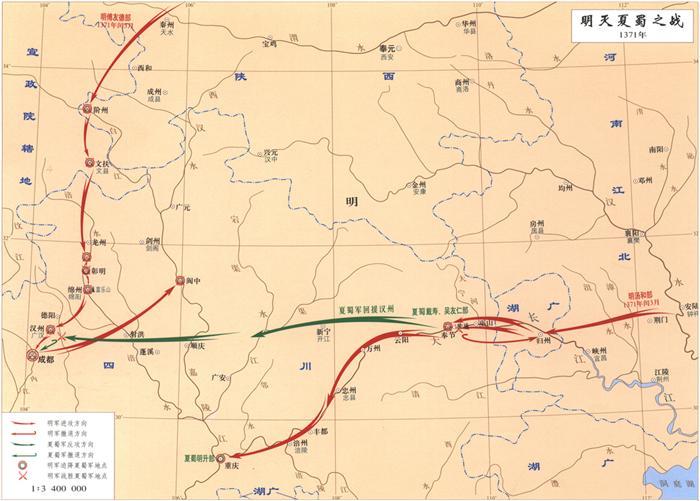

攻取四川

参见:明灭夏之战、阶、文之战

洪武二年(1369年)十月,朱元璋趁南征北伐胜利之际,遣使赴蜀招降割据的夏政权首领明升,遭拒绝后,决计用兵。

洪武四年(1371年)正月,朱元璋命汤和为征西将军,周德兴、廖永忠副之,率舟师溯长江而上;傅友德为征虏前将军,顾时副之,率步骑从陕西南下,两路明军水陆并进攻夏。闰三月,汤和部进攻瞿塘(今四川奉节东)受挫。四月,傅友德部声言出金牛道(川陕栈道),暗率5000精兵出陈仓(今陕西宝鸡市东南),攻克夏军防守薄弱的阶州(今甘肃武都),开辟入川通道,六月克汉州;汤和克夔州(今奉节),抵重庆,明升势穷出降,夏亡。七月,傅友德围成都,夏丞相戴寿以城降。

明灭夏蜀之战

明灭夏蜀之战

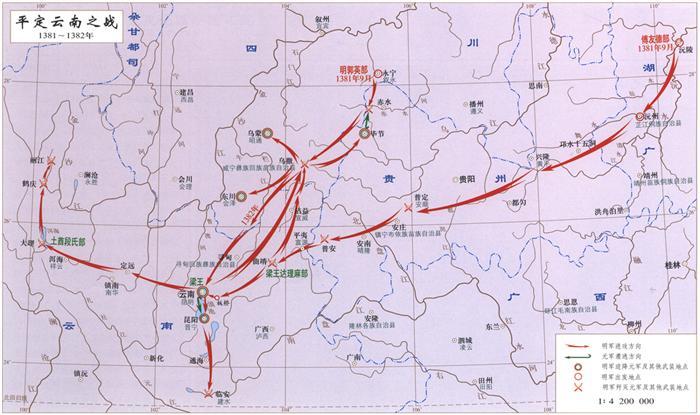

统一云南

参见:明平云南之战、曲靖之战

沐英

沐英

洪武十四年(1381年)十二月十六日,明军乘大雾进抵曲靖东北之白石江。达里麻隔江相望,大为震惊。傅友德采纳沐英出奇制胜的建议,佯作正面攻击,另派兵一部从下游渡江,秘密迂回至元军侧后,在山谷间竖旗击鼓,元军顿时混乱。此时,沐英令勇士先行泅渡,主力乘势过江,又出动骑兵捣其中坚,俘获达里麻以下两万人。傅友德占领曲靖后,分遣蓝玉、沐英率军进攻昆明,自率兵数万北上,以策应郭英进攻乌撒。十二月二十二日,梁王逃离昆明自杀。次日,明军进抵板桥(今昆明东),元右丞观音保出城投降,蓝玉等整军入城。与此同时,郭英率军到达赤水河,元右丞实卜引军抵抗。傅友德率兵来援,实卜闻讯仓皇南撤。傅友德军进占乌撒后,实卜复率部争夺。明军依山为营,乘势攻杀,大败元军,并克七星关(今贵州毕节西南),直达毕节,附近州县望风归降。

洪武十五年(1382年)闰二月二十三日,蓝玉、沐英率部攻大理(今属云南)。大理城西倚点苍山,东临洱海,南北有上、下两关,地势险要。首领段明之弟段世,聚众扼守下关。蓝玉等到达品甸,先派王弼部由洱水进攻上关,钳制段世兵力;夜半,又遣胡海部出石门渡河,绕到点苍山后,攀援而上,竖立旗帜。次日拂晓,明军进抵下关,守军惊乱。沐英身先士卒,策马渡河,将士紧随,杀进关内,与山上士兵两面夹击,攻占大理,俘获段世。不久,明军分兵攻取了云南全部。

平定云南

平定云南

此战明军正确分析判断敌情和地形,避实击虚,出其不意,较快地取得了胜利。洪武十六年(1383年),大军班师,留沐英镇守云南。

统一东北

参见:奴儿干都司

洪武三年(1370年),北元帝爱猷识理达腊败走漠北后,部将四逃。以太尉纳哈出为首的一部遁入辽东,收残兵二十万余,以金山(今吉林双辽东北)为中心,设区置官,割据东北,拒绝朱元璋招降,还屡次出兵袭扰明边,并胁迫高丽(今朝鲜、韩国)国王背明与之结盟。

洪武十三年(1380年),朱元璋命徐达、汤和、傅友德从海、陆入辽东,断纳哈出与高丽联系。

洪武十八年(1385年),命冯胜、傅友德、蓝玉率师会诸道兵至北平操练备征。乘纳哈出势孤,于洪武二十年(1387年)正月命冯胜为征虏大将军,傅友德、蓝玉副之,率军二十万征辽东。五月,冯胜师抵辽河东,获纳哈出屯卒,知其大营虚实。六月,乘机越过金山,纳哈出降,部众闻败溃散。冯胜旋遣官谕降,得其众四万余人。九月,朱元璋封纳哈出为海西侯。命蓝玉为征虏大将军,唐胜宗、郭英副之,率军征漠北。

洪武二十一年(1388年),蓝玉击败北元主脱古思帖木儿于捕鱼儿海(今呼伦贝尔贝儿湖)。

洪武二十二年(1389年),脱古思帖木儿被杀,余众投降明朝。

北征残元

参见:明太祖北征、明太祖第一次北征

明朝武士

明朝武士

明太祖北征沙漠之战

明太祖北征沙漠之战

洪武三年(1370年)二月二十五日,金朝兴攻克东胜州(今内蒙古托克托)。三月二十三日,汪兴祖攻克武州(今山西五寨)、朔州(今山西朔县)。二十九日,徐达率师进抵定西。四月八日,大败元军于沈儿峪(在定西北),王保保逃往和林。五月初一日,徐达分遣邓愈招谕吐蕃,自率大军南向攻克略阳(今属陕西)、沔州(今陕西勉县)、兴元(今陕西汉中),二十三日,回军西安。李文忠部出居庸关以后,于五月初,经野狐岭连败元太尉蛮子、平章沙不丁朵耳只八刺于白海骆驼山,再败元平章上都罕于开平(今内蒙古多伦西北)。五月二十一日,进逼应昌(今内蒙古阿巴哈那尔旗辖境),大败元军,缴获甚众。李文忠在回师途中还攻克兴州(今河北滦平),降其兵民3.69万余人。至红罗山(今辽宁锦州境内)又降其居民六千余人。十月初六日,朱元璋命徐达、李文忠等班师回朝 。

明军此次北征,两路皆获大胜,元朝在近塞的残余势力遭到沉重的打击 。

边疆地区

西北地区

参见:哈密卫、吐鲁番、亦力把里

明初,随着明朝在关内统治地位的巩固,其势力逐渐向河西遥进。洪武五年(1372年)五月,明征西将军冯胜于永昌大败元军后,又攻克亦集乃(额济纳)路,甘肃遂告平定。这时,明军放慢了向西域进攻的势头,“嘉峪关以西置不间。”这样,嘉峪关以东,是明王朝的统治区,以西大部分地区,则是大大小小的封建割据者,他们主要是察合台汗后裔。夹在明王朝和割据者之间的哈密一带则是肃王的辖地。肃王是元王朝的宗室,是“正统”的皇族,与新建的明王朝处于对立状态。还在明朝军队抵达哈密以前,明朝就先后在哈密以东的酒泉地区和青海柴达木盆地周围,建立赤斤、安定、曲先、阿端、罕东、罕东左以及先置后废的沙州等七个卫所,从而为进军哈密扫清了道路。

洪武十三年(1380年)四月,明太祖命都督淮英率兵西征哈密,攻到哈密城下,哈密王兀纳失里获悉,非常惧怕,遂遣使纳贡。后来,哈密王依靠其所占据的交通要路,阻挠中亚诸地去明朝的使者、商人,妄图借此垄断贡利,控制明朝与西域各地的贸易往来。这自然使明统治者极为恼火。

洪武二十四年(1391年)八月,明太祖令左军都督佥事刘真、宋晟率兵征讨。明军从凉州出发,横穿沙碛,乘夜直至啥密城下,包围了哈密城。兀纳失里不甘心束手被擒,拂晓时突然从城内驱马三百余匹出城,一时间城门洞开,奔马狂突,明军不知是计,争相夺马。兀纳失里趁乱率家眷随从突围而去,一直逃到东天山深处躲藏起来。天明后,刘真、宋晟率军入城,一年后,藏匿于大山的兀纳失里不得不派出使臣向明太祖请罪,并进贡骡马若干匹,此后,两地关系愈益亲密。哈密正式归属明朝。朱元璋册封蒙古降王纳失里镇守哈密,设立哈密卫,这是明朝对西域地区行使主权的标志。

永乐元年(1403年),明成祖即位,对哈密一改其父以往谨慎小心、闭关自守的作法,把哈密看成是中原与西域地区来往的咽喉,对哈密采取羁縻政策,哈密与中央政府的关系更为密切。

兀良哈地区

参见:朵颜三卫、九边重镇、宁王、兀良哈

洪武二十年(1387年),明朝二十万大军绕道(今内蒙古巴林右旗境内)包围了纳哈楚军队驻地。纳哈楚被迫。上述蒙古诸部失去屏障,其驻地随时可能遭到明朝的侵掠。

洪武二十一年(1388年),蒙古大汗在捕鱼儿海(今内蒙古贝尔湖)被明将蓝玉的军队击败西走。这些重大的军事失败,使大兴安岭以东的蒙古诸部处于的境地。他们只得归附明廷 。

洪武二十二年(1389年),设置了朵颜、福余、泰宁三卫,合称朵颜三卫,用以安置当地归顺明朝的蒙古族部众。朵颜卫在屈裂儿河(指洮儿河南支流归勒里河)上游和朵颜山一带;泰宁卫在塔儿河(今洮儿河)流域,即元代泰宁路;福余卫在嫩江和福余河(今)流域。同时,明廷授封三卫首领以各级官职,进行和。封阿札施里为泰宁卫,塔宾帖木儿为指挥同知;海撒男答奚为福余卫指挥同知;脱鲁忽察尔为朵颜卫指挥同知。明廷要求他们“各领其所部,以安畜牧”, 做明朝的“属夷” 。

蒙古人称朵颜卫为兀良哈,泰宁卫为翁牛特,福余卫为乌齐叶特。这是因为朵颜、泰宁和福余三卫分别是以兀良哈部、翁牛特部和乌齐叶特三部为主组成。后来,明朝也把朵颜卫称为兀良哈卫。当初,三卫当中以泰宁卫最强大,其次福余卫,朵颜卫在后。后来,朵颜卫实力迅速壮大,跃居三卫之首。因此,明朝往往把三卫笼而统之地称作朵颜三卫或,把朵颜、泰宁和福余三卫的驻地统称为“兀良哈地区” 。

洪武初年,元在中原的统治虽已结束,但退据上都的北元还具有一定的军事力量,仍不时窥视着中原,意欲卷土重来。另有无丞相纳哈出率二十万大军屯据东北,夏政权据有四川,元梁王据云南,秦、晋、关、陇地区也有大大小小的武装力量。在这样的形势下,朱元璋的当务之急,无疑是继续征战,消灭割据势力,统一全国。

洪武二十年(1387),明军出动二十万大军,以冯胜为大将军,蓝玉、傅友德为副将军,大举征讨东北的元丞相纳哈出。强兵压境,纳哈出不敌降明,东北的割据势力被消灭。洪武二十一年,蓝玉奉命率十万大军入漠北,追击北元势力,在捕鱼儿海(今贝儿湖),杀元太尉蛮子,元主脱古思帖木儿在逃亡途中为部将所杀。北元的威胁不复存在。

洪武四年(1371),朱元璋命汤和、傅友德帅军分两路进击四川,仅用了几个月的时间,便攻克重庆、成都,夏主明昇降,夏政权覆灭。

洪武十四年(1381)九月,傅友德、蓝玉、沐英奉命出师征云南。当年十二月,蓝玉、沐英攻克昆明,傅友德率军攻下乌撒,梁王在逃亡途中自缢而死。翌年二月,大军攻下大理,云南全境悉平。经过20年之久,于1388年最终实现统一大业。

朱元璋趁元末农民战争节节胜利之际,针对元朝势力受到极大削弱,其他作战对象各据一方、互不应援等情况,审时度势,运筹帷幄,恰当任用将帅,攻抚兼施,各个击破,统一全国大部分地区,显示了卓越的用兵才能和驾驭战争的能力 。

明朝的统一,结束了元朝在中国近百年的统治,使全国大部分地区归于明朝的统治之下,将蒙古势力驱逐到长城以北。到了1368年,明帝国已成了有权继承中华帝国悠久传统的值得信赖的政体。中国本部的大部分都承认明朝的统治。 为后来专制主义中央集权的加强和社会经济的迅速恢复提供了坚实的基础。

明王朝建立之初,为了完善周边疆域的防务,明王朝从加强对一些边疆少数民族地区的管辖入手,采取了一系列政治、军事策略。洪武年间,明朝中央政府在西藏设立乌斯藏都指挥司,委派藏族上层僧侣充任宣慰使、宣抚使和安抚使等官职,赐给他们印信,借他们在藏族人民中的崇高威望,对西藏实施有效的管理。接着,明王朝又封哈密的统治者为忠顺王,代理朝廷总管西域事务。云南、贵州和两广地区,长期以来就是苗、瑶、彝、侗、僮、黎、傣等少数民族杂居的地区,历代封建王朝的中央政府,其权力很难扩展到这一地区。为了加强对这一地区的管理,明王朝先是在这些地区设立土司,后改设流官,专门负责这些地区的防务管理。

为了有效控制边远疆域,公元1409年明王朝的中央政府在东北地区设置了奴儿干都司,负责管理西起额嫩河,东至库页岛,南濒日本海,北抵外兴安岭的辽阔地区。并在那里驻守军队,设置驿站。其中一条主要的驿站线,北起黑龙江下游的奴儿干城,南接辽东,一直通往都城北京。

明王朝从其建国开始,为了巩固北方的边防,用了将近200年的时间,修筑、加固了北部长城。明长城东起鸭绿江,西到嘉峪关,气势雄伟,蜿蜒13000多里。明代长城大部分至今仍基本完好,成为世界上的一项伟大的古老工程,被现代的一位外国政治这家誉为"世界八大奇迹"之一。

明王朝的统治者除采取一系列措施,加强了陆地周边防务外,还继承了元朝重视海防的传统,继续在澎湖设立巡检司,管理台湾和澎湖的军务,并于明洪武初年,开始在沿海设置卫所,建立水军,以抵御倭寇。到了明朝中期,我国漫长的海岸线上,已分别建立了54个卫所,(每卫约5000人);127个千户所(每所约1000人);230个巡检司;1338座烽墩烽堡,有效地防御了倭寇对我海疆的入侵和骚扰,维护了元代以来统一起来的辽阔疆域。

朱元璋:朕以友谅志骄,士诚器小,志骄则好生事,器小则无远圆,故先攻友谅。鄱阳之役,士诚卒不能出姑苏一步以为之援。向使先攻士诚,浙西负固坚守,友谅必空国而来,吾腹背受敌矣。二寇既除,北定中原,所以先山东、次河洛,止潼关之兵不遽取秦、陇者,盖扩廓帖木儿、李思齐、张思道皆百战之余,未肯遽下,急之则并力一隅,猝未易定,故出其不意,反旆而北。燕都既举,然后西征。张、李望绝势穷,不战而克,然扩廓犹力抗不屈。向令未下燕都,骤与角力,胜负未可知也。

张廷玉等:帝(朱元璋)之雄才大略,料敌制胜,率类此。故能戡定祸乱,以有天下。语云“天道后起者胜”,岂偶然哉。

吴晗:结束了长达二十年的战争混乱局面,统一了中国。统一这件事,在历史上是了不起的事情。而明太祖的统一中国,在历史上还有另外一种性质和意义。当时以北京和大同为中心,包括河北、山西及内蒙古一部分的这个地区,从唐末以来叫“燕云十六州”。从唐玄宗天宝末年,具体地说,从公元755年起,这个地区发生了“安史之乱”。以后虽然用很大的力量把这个战争结束了,但这个地区还是分裂了,少数民族化了。五代十国的时候,这个地区被一个卖国的奴才皇帝石敬瑭割让给了辽。从此,北京就成为辽的南京。在辽和北宋对立的时期,北宋从宋太祖起一直到宋神宗,曾经多少次想收复这个地方,几次出动军队,结果都失败了,没有能够统一。北宋末年,金灭掉辽,并继而推翻北宋政权,这样,便出现了金和南宋对峙的局面。后来元朝统一了。这时,不但是燕云十六州少数民族化,而且是整个国家都在蒙古族的统治之下。明太祖通过二十年的大规模的农民战争,把历史上长期没有解决的问题解决了,即把从公元755年起,一直到1368年长期在少数民族统治或者影响之下的北方广大地区统一了。过去多少世代没有能够完成的任务,到明太祖完成了,这是一个很大的历史功绩。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

浙江

浙江 福建

福建 广东

广东 广西

广西