-

中山大学 编辑

中山大学(Sun Yat-sen University),简称“中大”,位于广东省,由中华人民共和国教育部直属,是教育部、国家国防科技工业局和广东省共建的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。该校入选“珠峰计划”“”101计划“”“111计划”“2011计划”“英才计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、国家创新人才培养示范基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、学位授权自主审核单位等,是环太平洋大学联盟、中国高校行星科学联盟、中国人工智能教育联席会、中国自由贸易试验区研究院联盟、大学通识教育联盟、粤港澳高校联盟、粤港澳大湾区物流与供应链创新联盟成员。1924年,孙中山亲手将广州地区多所高校整合创立国立广东大学。1926年定名为国立中山大学。如今该校由1952年院系调整后分设的中山大学和中山医科大学于2001年10月合并而成。截止2023年5月,学校由广州、珠海、深圳三个校区、五个校园及十家附属医院组成;设有70个学院(系、部),有135个本科专业;有博士后科研流动站47个,一级学科博士点59个,一级学科硕士点67个,专业学位类别51种;有在校学生68781人,专任教师4556人。创办时间1924年(甲子年)主管部门中华人民共和国教育部学校官网http://www.sysu.edu.cn图集目录1办学历史▪前身溯源▪合并发展2办学条件▪院系专业▪学科建设▪师资力量▪教学建设▪社会评价3学术研究▪研究机构▪科研成果▪学术资源4合作交流5文化传统▪形象标识▪精神文化6学校领导7知名校友8校区情况▪广州校区▪珠海校区▪深圳校区9校园环境10所获荣誉11校园设施▪宿舍条件▪校园环境基本信息

前身溯源

原中山医科大学

岭南大学医学院

1835年11月,美国公理会传教士伯驾( Peter Parker )在广州十三行开设眼科医局,并于1859年改称“博济( Pok Tsai )医局”。

中山大学牌坊

中山大学牌坊

1866年,博济医局搬迁并正式命名为“博济医院”。

1879年,博济医学堂改名为博济医院附设南华学堂。1886 年孙中山以“逸仙”之名进南华学堂学医,并从事革命活动。

1904年改称南华医学校,1930年改称岭南大学医学院,1936年又称孙逸仙博士纪念医学院,并合并了私立夏葛医学院。

广东光华医学院

1908年春,广东光华医学堂成立,由郑豪等人创立。该校分别于1912年、1928年、1929年、1952年更名为私立广东光华医学专门学校、广东光华医科大学、私立广东光华医学院和公立广东光华医学院。

中山大学主校区地点-广州" alt="

中山大学主校区地点-广州" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/96dda144ad3459824e1eb94805f431adcaef8450?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 中山大学主校区地点-广州

国立中山大学医学院

1909年春,广东公医学堂成立。1915年易名为广东公立医科专门学校,1924年改称广东公立医科大学。

1925年并入国立广东大学,1926年定名为国立中山大学。

1931年改称国立中山大学医学院。

中山医科大学

1953年,全国高等学校院系调整,国立中山大学医学院与岭南大学医学院合并组立华南医学院。

中山大学" alt="

中山大学" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/d62a6059252dd42a09bb101d0e3b5bb5c8eab8d1?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 中山大学

1954年,公立广东光华医学院与华南医学院合并,成立新的华南医学院,是年开始招收外国留学生。

1956年,华南医学院改名为广州医学院。

1957年改名为中山医学院,1961年被定为卫生部属全国重点高等医科院校。

1981年,成为首批有权授予博士、硕士学位的单位之一。

中山大学东校区" alt="

中山大学东校区" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/2f738bd4b31c87013f6be033297f9e2f0608ff02?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 中山大学东校区

1985年,经国家卫生部批准,中山医学院改称中山医科大学。

1993年开始,教育部、卫生部和广东省人民政府共建中山医科大学。

2000年,经教育部、国家计委、财政部报国务院同意,中山医科大学由卫生部主管调整为广东省主管 。

原国立中山大学

格致书院

广州格致书院是十九世纪中国著名的教会学校,由美国长老会传教士哈巴安德医生1887年创办于广州,后发展为私立岭南大学,博济医院及其附设的医学校成为岭南大学医学院。

博济医院仁济街前门外景

1912年广东光华医学专门学校外景

广东公立医科专门学校附属医院

1935年孙逸仙学医以及革命策源地纪念碑落成

1907年,格致书院改为岭南学堂,开设了医科。后来该学校成为岭南大学,而其医科成为圣约翰大学的一部分。

岭南大学

岭南大学是美国友好人士在广州创办的一所私立大学,1927年收归中国人自办。岭南大学建校之初,校址几经变迁。先从沙基金利埠到四牌楼福音堂、花地萃香园,1900年又迁往澳门,1904年,将永久校址设在距广州城东南十里的康乐村。

中山医科大学

中山医科大学

此后,经历了战火洗礼的岭南大学,又于1937年南迁至香港,1942年北上至韶关。1945年抗日战争胜利后,岭南大学得以重返康乐。

国立中山大学

1924年2月邹鲁接管广东农业专门学校、广东法科大学两校之后,即于当月24日召集三校学生在广东高等师范学校礼堂举行大会,会上宣布筹建国立广东大学,并报告了筹备经过和进行计划等。3月3日,广东大学召开首次筹备会议,着重讨论并通过了国立广东大学筹备处组织大纲。为保证筹备工作的开展和国立广东大学的顺利开办,孙中山亲自动手筹措资金。1924年6月9日,孙中山任命邹鲁为国立广东大学首任校长。

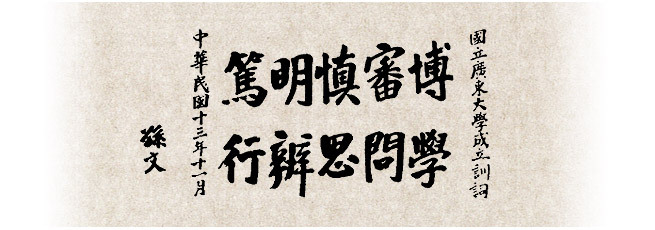

1924年6月21日,广东大学举行校长就职和学生毕业典礼,孙中山委托总参议胡汉民代表大元帅在会上宣读了训词:“学海汪洋,毓仁作圣,大学毕业,此其发轫。植基既固,建业立名,登峰造极,有志竟成。为社会福,为邦家光,勖哉诸君,努力自强。”孙中山亲笔题写校训:“博学、审问、慎思、明辨 、笃行”。

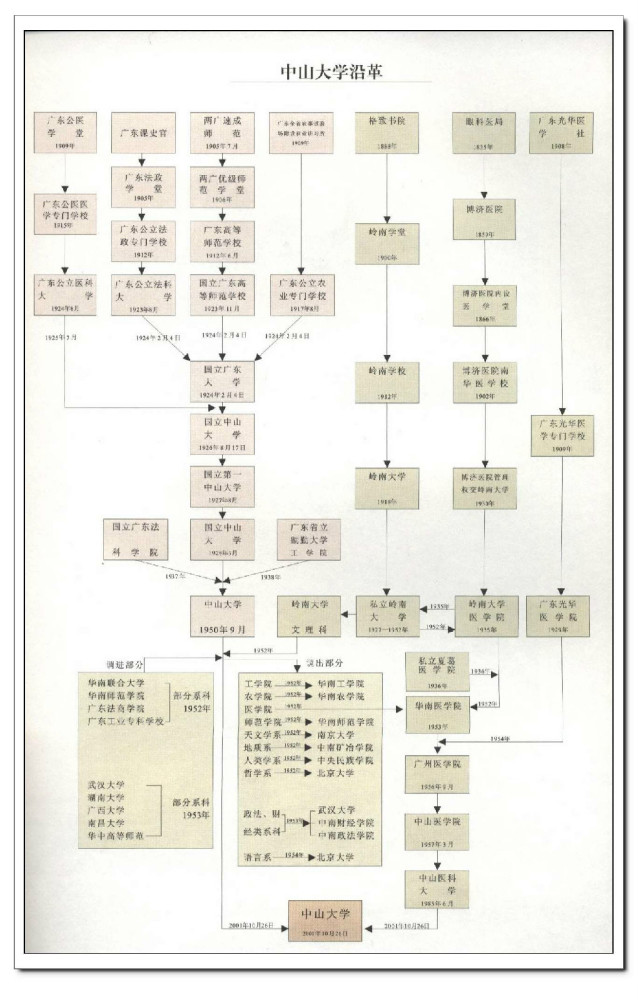

中山大学历史沿革

中山大学历史沿革

国立广东大学定于1924年9月15日正式上课。当时,学校并没有举行开学典礼与成立典礼。后又经校务会议复议,将开学典礼及成立典礼日定于1924年11月11日这一日,也就成为国立广东大学的校庆日。

1925年,“广东公立医科大学”“广东公立工业专门学校”并入。

1925年3月12日,孙中山逝世后,廖仲恺提议将广东大学更名为中山大学,10月获国民政府批准。同年增设医科。其后,广东公立医科大学、国立广东法科学院、广东省立勷勤大学工学院先后并入。

1926年3月,郭沫若就任文科学长,郁达夫任英国文学系主任。

1926年7月17日正式更名为“国立中山大学”,成为广东最高学府。

1926年8月17日,国民政府下令改校名为国立中山大学。国立广东大学改名后,国内出现多所以“中山”为名的大学,如武汉、杭州、南京、上海、兰州、西安等地。1928年2月间,以蔡元培先生为院长的大学院有鉴于此,决定除保留广州的国立中山大学以资纪念外,其余中山大学均改为所在地方名。

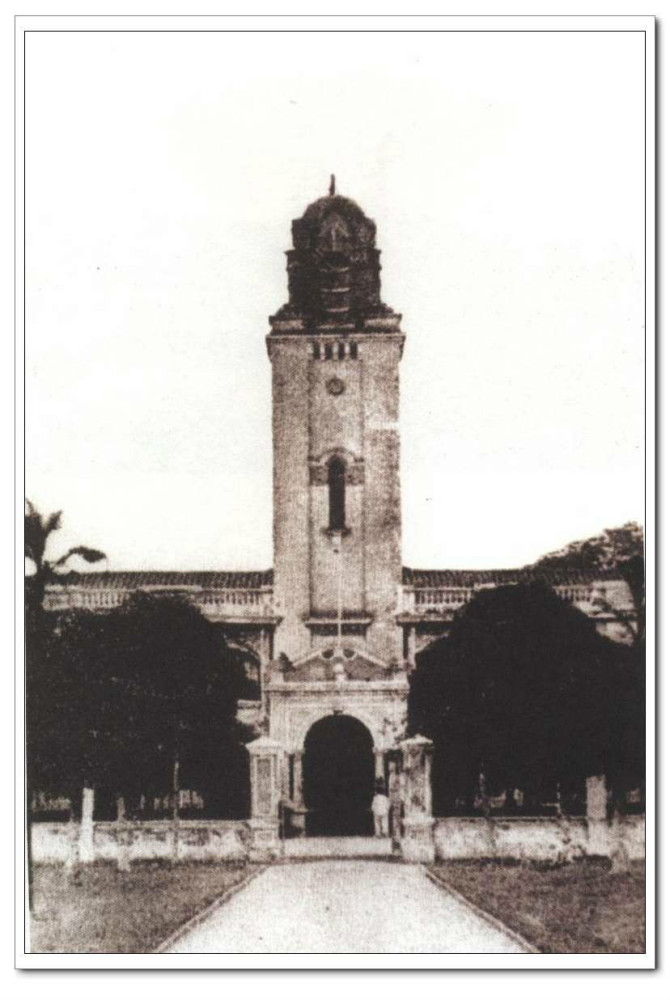

国立广东大学钟楼

国立广东大学钟楼

1927年1月,鲁迅从厦门大学被聘至中大任文学系主任兼教务主任。8月,更名为“国立第一中山大学”。

1928年3月,复名为“国立中山大学”。

1931年,改文、法、理、农、医科为学院。先设立土木工程、机械工程、电机工程、化学工程四系,校址暂定于文明路,第二年迁往石牌新校址(即华南理工大学和华南农业大学校址内)。

1935年,设立研究院,开始招收研究生,成为当时全国仅有的三所之一(是中国第一批成立“研究院”的三所高等院校之一)。1938年,设师范学院,理工学院增设建筑工程系。同年10月受到抗日战争的影响迁至云南澄江,1940年迁回粤北坪石。

1945年1月,中大被迫进行抗战以来第三次迁校。坪石校本部师生先后撤往乐昌、仁化。据《国立中山大学滞留仁化员生概况》记载,由于仁化亦处于抗战前线,学校不久又择定校本部和研究院在龙川,师范学院在龙川龙母圩,理学院和工学院在兴宁东坝朱屋,农学院在五华歧岭,法学院在蕉岭路亭,文学院、医学院和先修班在梅县县城。后来,校本部、研究院、理学院紧急疏散到梅县。

1945年,迁回广州石牌等原址复课,1947年设置体育系,袁浚从武汉大学被聘至中大任体育系主任。

合并发展

1952年开始,全国高等学校进行大规模院系调整,中山大学工学院、农学院、医学院、教育学院调出,组建华南工学院(现华南理工大学)、华南农学院(现华南农业大学)、华南医学院(中山医科大学)、华南师范学院(现华南师范大学);中山大学天文系由赵却民教授率领调往南京大学;中山大学地质系主任陈国达教授率领全系师生49人调去湖南中南矿冶学院(现中南大学);中山大学哲学系由系主任朱谦之教授率领前往北京大学;中山大学人类学系由人类学系主任杨成志教授率领调往北京中央民族学院。分别于1952年10月16、17、20日前往南京、长沙、北京等地报到。

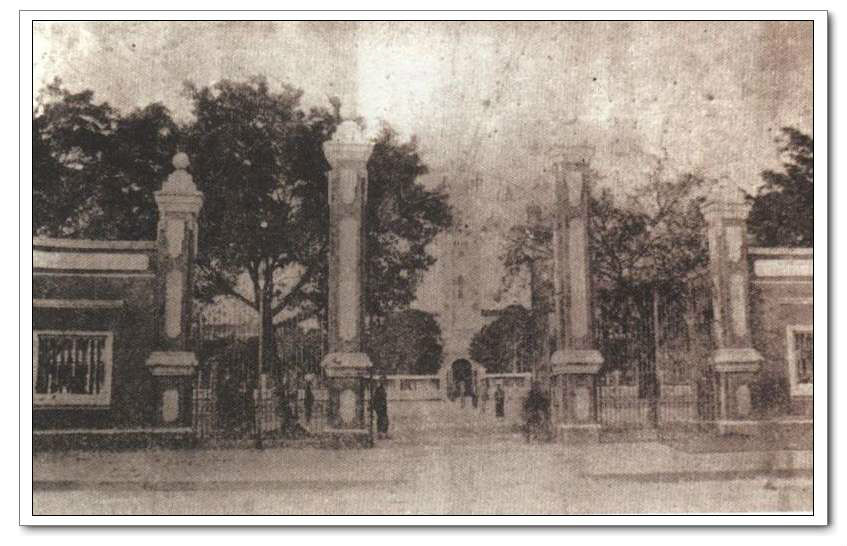

国立中山大学校门

国立中山大学校门

1952年全国院系调整后,原中山大学文理院系与岭南大学文理院系合并,组成新的中山大学。新组建的中山大学由石牌迁入原岭南大学校址康乐园。中山大学原石牌校址,迁入了新组建的华南工学院、华南农学院等学校。中山大学原百子岗校址,兴办华南医学院。

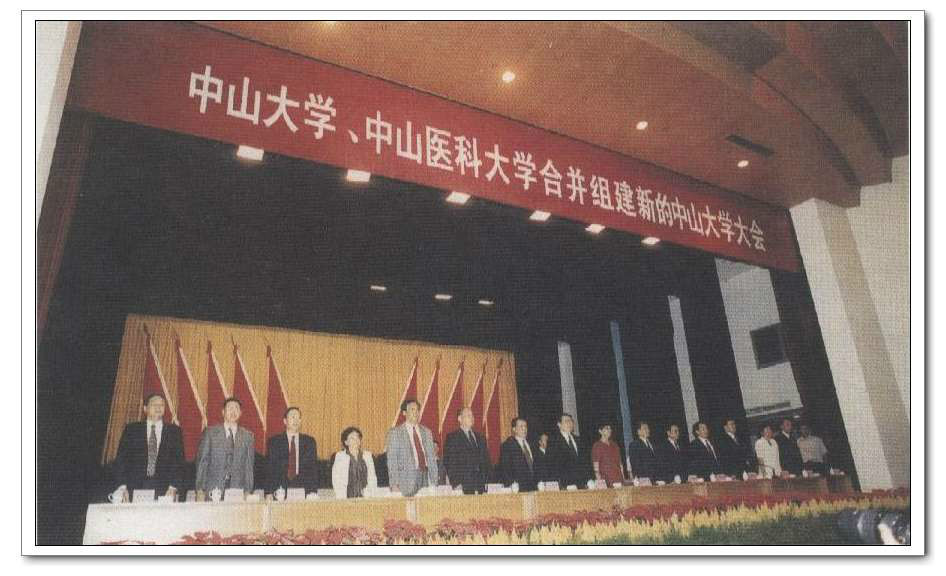

中山大学、中山医科大学合并大会

中山大学、中山医科大学合并大会

1952年11月25日,调整后的新的中山大学举行开学典礼。首次调整后的新中山大学,设有中文、外文、历史、语言、数学、物理、化学、生物、地理、财政、金融、会计、贸易、企业管理、政治、法律、社会、经济等18个系, 另有俄文、会计、金融、企业管理4个专修科,中国语言文学、历史、植物等3个研究所。

1953年7月开始第二次院系调整。

中山大学的财经、政法各系分别调至武汉大学、中南财经学院、中南政法学院等院校。同时对图书、仪器、设备等进行了调配。中山大学图书馆原藏有前华南联合大学及广东法商学院所藏财经政法图书资料,全部调配给中南财经学院、中南政法学院。

1954年,将全国惟一的语言系由中山大学调整到北京大学,语言系主任王力教授带领全系师生48人整体迁出。中山大学植物研究所(现华南植物园)划归中国科学院管理。同时将原武汉大学、湖南大学、广西大学、南昌大学、华中师范学院、广东省立法商学院等院校部分有关科系师生调至中山大学。

1981年11月,经国务院批准,中山大学成为全国首批有权授予博士、硕士学位的单位之一。

1987年12月,国家教委批准中山大学岭南(大学)学院成立。

1993年开始,教育部、卫生部和广东省人民政府共建中山大学。

1997年,进入国家“211工程”序列。

1999年,入选第一批国家大学生文化素质教育基地。

2000年,中山大学与里昂第三大学展开合作,并于2005年签署两校校级框架合作协议,开展学生交换、联合培养、教师交流等项目。2012年,两校续签校级框架合作协议,并在此框架下签署两校学生交换协议、联合培养法语硕士研究生协议及法语专业本科生协议。

2001年1月,进入国家“985工程”序列。

2001年10月,原中山大学和中山医科大学合并组建新的中山大学。12月,首批获准试办国家示范性软件学院。

2007年, 经教育部批准,成为研究生培养机制改革17所首批试点高校之一。

2009年,中央组织部、教育部确定中山大学为首批全国干部教育培训高校基地。

2010年,入选国家“珠峰计划”。

2010年11月,中山大学医科成为教育部、卫生部首批共建高校医学院。

中山大学(东校区)" alt="

中山大学(东校区)" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/8c1001e93901213fbfd113095ae736d12e2e9500?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 中山大学(东校区)

2011年5月,被教育部评为全国毕业生就业典型经验高校。

2015年7月,中山大学入选“全国高校实践育人创新创业基地”。 11月3日,中山大学与深圳市政府举行共建世界一流大学战略合作协议签约仪式,中山大学深圳校区正式启动。深圳校区选址深圳市光明新区,占地面积约5000亩,是中山大学的主体校园之一,学校形成“三校区五校园”办学格局。

2016年8月26日,福田人民医院正式纳入中山大学直属附属医院管理体系,并更名为中山大学附属第八医院 。

2017年9月,入选国家“双一流”建设高校。

2018年1月,中山大学人文学科发展委员会和中山大学社科学科发展委员会成立。7月,国家国防科技工业局、教育部联合发文,确定“十三五”期间新增8所共建高校,中山大学位列其中。8月,中山大学农学院正式成立。11月,中山大学等9所“双一流”建设高校联合组建了医学“双一流”建设联盟。

中山大学(东校区)" alt="

中山大学(东校区)" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/562c11dfa9ec8a13d1660835f903918fa1ecc0e3?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 中山大学(东校区)

2019年2月,学校被教育部认定为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。5月,经国务院学位委员会批准,中山大学增列为学位授权自主审核单位。7月,首批入选中国高校行星科学联盟。9月,成为中国人工智能教育联席会创始成员、理事单位。

2020年7月10日,中山大学成为粤港澳高校智慧校园联盟创始成员。 10月,被国家知识产权局、 教育部确定为2020年度国家知识产权示范高校。 10月29日,成为广东省高校港澳台侨学生管理研究联盟理事单位。

2021年1月,首批加入中国自由贸易试验区研究院联盟。 2月,中山大学入选第二轮国家“双一流”建设高校。 10月21日,中山大学与澳门大学、复旦大学、南开大学共同发起成立“中国旅游教育合作联盟”。 11月12日,中山大学经济与管理学部成立,这是该校成立的首个学部,也意味着中山大学学部制改革正式启动。

2023年1月,中山大学绿色化学与分子工程研究院揭牌成立。 2月8日,中山大学-广州市疾病预防控制中心高水平公共卫生人才培养示范基地揭牌成立。 3月28日,中山大学成立人文学部、社会科学学部、理学部、工学部、信息学部。至此,中山大学七大学部全部上线,标志着中山大学正式进入探索“学校—学部—院系”三级学术治理体系阶段。

中山大学深圳校区济世桥

中山大学深圳校区济世桥

2023年4月7日,法国总统马克龙对中山大学进行了大约90分钟的访问。在中山大学南校园体育馆,马克龙举行与中国青年的见面会,作了简短演讲并回答学生提问。临别之时,马克龙留下感言,为中山大学题字:“感谢中山大学的友谊与信任。埃马纽埃尔•马克,2023年4月7日。” 2023年6月10日,中山大学极地环境立体观测与应用教育部重点实验室揭牌 。8月12日,“世界卫生组织眼健康与视觉合作中心”在中山大学中山眼科中心正式启动 。9月2日,中山大学创业学院揭牌仪式在中山大学深圳校区文学园举行 。9月27日,中山大学对外公布,自2023年9月27日开始,社会公众可预约在周末、国家法定节假日参观校园 。10月6日,中山大学深圳校区图书馆正式启用 。11月12日,中山大学与散裂中子源科学中心合作建设的高能直接几何非弹性中子散射飞行时间谱仪在位于东莞的中国散裂中子源正式揭牌,预计于2024年正式投入使用。 11月15日,中山大学柔性电子学院揭牌。 11月12日,中山大学举行深圳校区建设碑记石、校训石、孙中山铜像落成仪式 。11月12日,中山大学99周年校庆之际,中山大学100周年校庆年启动仪式在广州南校园怀士堂隆重举行。中山大学100周年校庆标识于怀士堂外的草地发布 。12月23日,中山大学国家发展研究院成立。

2024年1月4日,中山大学乡村振兴联合研究院成立大会暨首批成果发布会在中大怀士堂举行 。

2024年3月11日,十四届全国人大二次会议举行第三场“代表通道”,全国人大代表、中国科学院院士、中山大学校长高松在接受采访时透露,中山大学将在香港设立高等研究院。 5月10日,广东省首个现代化海洋牧场创新示范基地在中山大学揭牌。 5月15日,百年中大·创新创业与经济高质量发展大讲坛暨中山大学·深圳创新创业与科技金融研究中心揭牌仪式在中山大学深圳校区举行。 6月,中山大学加入联合国“海洋十年”进校园联盟,共同宣读联盟倡议。 6月,腾讯混元团队联合中山大学、香港科技大学联合推出全新图生视频模型“Follow-Your-Pose-v2”。 7月2日,中山大学粤港澳发展研究院(深圳)揭牌仪式在第四届全球湾区发展国际学术会议开幕式上举行。

(图册来源: )

中山大学100周年校庆标识

中山大学100周年校庆主题揭幕

中山大学100周年校庆标识揭幕

中山大学100周年校庆倒计时牌在广州校区北校园揭幕

中山大学100周年校庆倒计时牌在深圳校区揭幕

中山大学100周年校庆倒计时牌在广州校区南校园揭幕

中山大学100周年校庆倒计时牌在珠海校区揭幕

中山大学100周年校庆倒计时牌在广州校区东校园揭幕

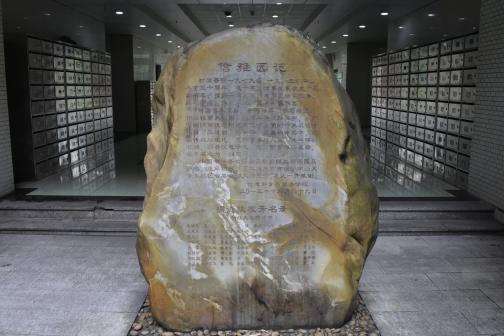

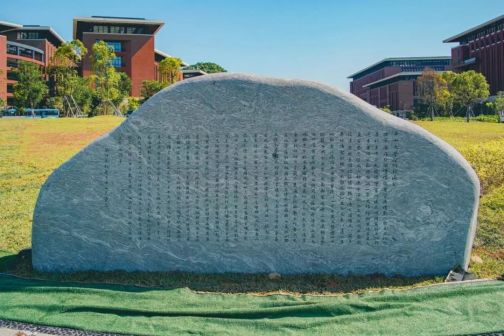

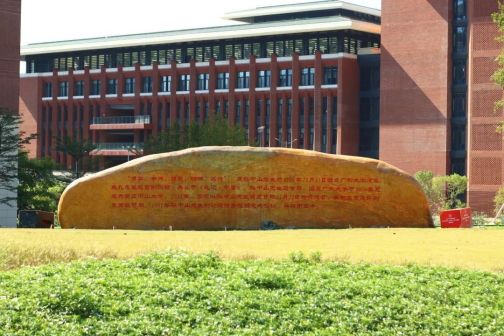

深圳校区建设碑记石

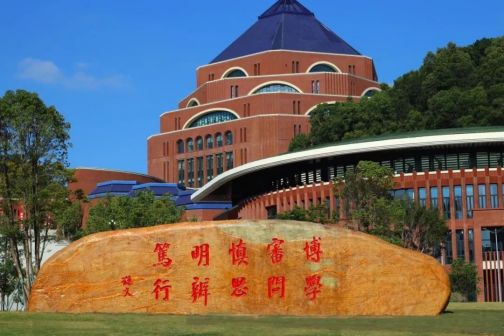

深圳校区校训石刻有“博学、审问、慎思、明辨、笃行”十字训词

深圳校区孙中山铜像

曹铭禹朗诵《中山大学深圳校区记》

学生乐队现场演奏

深圳校区建设碑记石揭幕仪式与会人员合影

陈春声书记上前整理花篮缎带

远眺孙中山铜像

深圳校区建设碑记石揭幕

深圳校区校训石背面

深圳校区校训石揭幕

院系专业

截止2023年5月,学校设有70个学院(系、部),有135个本科专业。

学部名称 | 所含院系 |

|---|---|

中山大学经济与管理学部 | 岭南学院、管理学院、旅游学院、国际金融学院、商学院 |

中山大学医学部 | 中山医学院、公共卫生学院、药学院、护理学院、光华口腔医学院、医学院、公共卫生学院(深圳)、药学院(深圳)、附属第一医院、孙逸仙纪念医院、附属第三医院、中山眼科中心、肿瘤防治中心、附属口腔医院、附属第五医院、附属第六医院、附属第七医院、附属第八医院 |

中山大学人文学部 | 中国语言文学系、历史学系、哲学系、外国语学院、艺术学院、博雅学院、中国语言文学系(珠海)、历史学系(珠海)、哲学系(珠海)、国际翻译学院 |

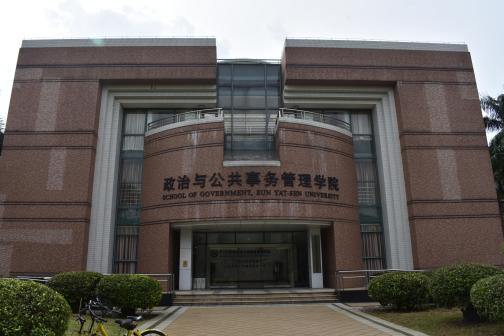

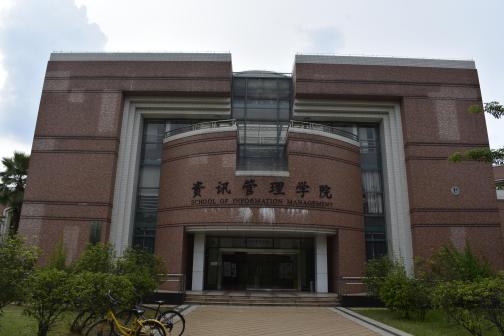

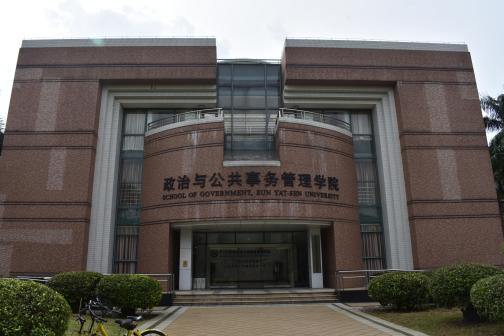

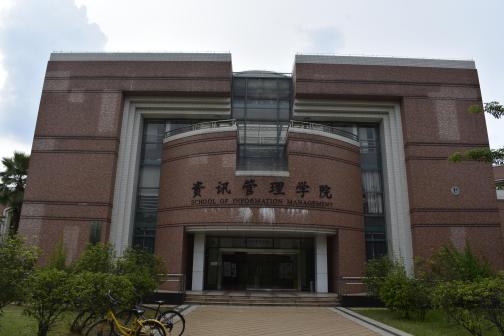

中山大学社会科学学部 | 社会学与人类学学院、政治与公共事务管理学院、法学院、马克思主义学院、心理学系、新闻传播学院、信息管理学院、国际关系学院、体育部、粤港澳发展研究院 |

中山大学理学部 | 数学学院、物理学院、化学学院、生命科学学院、地理科学与规划学院、数学学院(珠海)、物理与天文学院、理学院、地球科学与工程学院、大气科学学院、海洋科学学院、生态学院、农学院 |

中山大学工学部 | 化学工程与技术学院、材料科学与工程学院、环境科学与工程学院、系统科学与工程学院、中法核工程与技术学院、土木工程学院、测绘科学与技术学院、海洋工程与技术学院、航空航天学院、材料学院、智能工程学院、生物医学工程学院、先进能源学院、先进制造学院 |

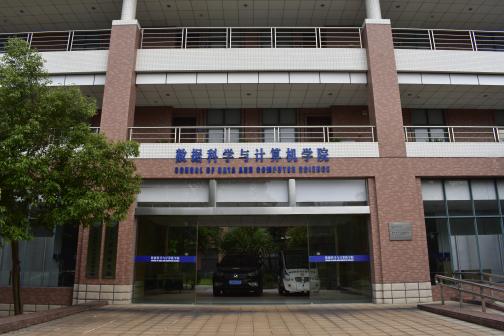

中山大学信息学部 | 计算机学院、电子与信息工程学院、微电子科学与技术学院、人工智能学院、软件工程学院、电子与通信工程学院、集成电路学院、网络空间安全学院 |

参考资料: | |

截至2023年5月,学校广州校区有33个学院(系、部),珠海校区有20个学院(系),深圳校区有17个学院,有10家附属医院,开设136个本科专业。

学院(系) | 招生专业 | 所属校区(园) |

|---|---|---|

中山大学中国语言文学系 | 汉语言文学 | 广州南校园 |

中山大学历史学系 | 历史学 | |

中山大学哲学系 | 哲学类(哲学、逻辑学) | |

中山大学社会学与人类学学院 | 社会学类(社会学、人类学、考古学) | |

中山大学岭南学院 | 经济学类(经济学、金融学) | |

中山大学外国语学院 | 外国语言文学类(英语、德语、法语、日语) | |

中山大学法学院 | 法学 | 广州东校园 |

中山大学政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(行政管理、政治学与行政学) | |

中山大学管理学院 | 工商管理类(工商管理、会计学) | |

中山大学心理学系 | 心理学 | |

中山大学新闻传播学院 | 新闻传播学类(新闻学、传播学) | |

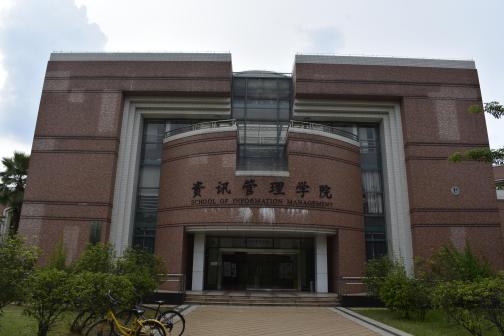

中山大学资讯管理学院 | 图书情报与档案管理类(信息管理与信息系统、图书馆学、档案学) | |

中山大学数学学院 | 数学类(数学与应用数学、统计学) | 广州南校园 |

中山大学物理学院 | 物理学类:物理学、光电信息科学与工程(理学) | |

中山大学化学学院 | 化学类(化学、高分子材料与工程) | 广州东校园 |

中山大学地理科学与规划学院 | 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理科学、城乡规划) | |

中山大学生命科学学院 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 广州南校园 |

中山大学材料科学与工程学院 | 材料类(材料物理、材料化学、高分子材料与工程) | 广州东校园 |

中山大学电子与信息工程学院(微电子学院) | 电子信息类:通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程(工学) | |

中山大学计算机学院(国家保密学院) | 计算机类(计算机科学与技术、信息与计算科学、保密管理) | |

中山大学环境科学与工程学院 | 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | |

中山大学中山医学院 | 临床医学(八年制) | 广州北校园 |

临床医学 | ||

基础医学 | ||

法医学 | ||

中山大学光华口腔医学院 | 口腔医学 | |

口腔医学(5+3一体化) | ||

中山大学公共卫生学院 | 预防医学 | |

中山大学药学院 | 药学 | 广州东校园 |

中山大学护理学院 | 护理学 | 广州北校园 |

中山大学中国语言文学系(珠海) | 汉语言文学 | 珠海 |

中山大学历史学系(珠海) | 历史学 | |

中山大学哲学系(珠海) | 哲学 | |

中山大学国际金融学院 | 经济学类(经济学、金融学) | |

中山大学国际翻译学院 | 外国语言文学类(英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语) | |

中山大学国际关系学院 | 国际政治 | |

中山大学旅游学院 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | |

中山大学数学学院(珠海) | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | |

中山大学物理与天文学院 | 物理学类(物理学、天文学) | |

中山大学大气科学学院 | 大气科学类(大气科学、应用气象学) | |

中山大学海洋科学学院 | 海洋科学 | |

中山大学地球科学与工程学院 | 地质学类(地质学、地球物理学、地质工程) | |

中山大学化学工程与技术学院 | 化学工程与工艺 | |

中山大学海洋工程与技术学院 | 海洋工程与技术 | |

中山大学中法核工程与技术学院 | 核工程与核技术(普通班、中法合作办学) | |

中山大学土木工程学院 | 土木、水利与海洋工程 | |

中山大学微电子科学与技术学院 | 微电子科学与工程 | |

中山大学测绘科学与技术学院 | 遥感科学与技术 | |

中山大学人工智能学院 | 人工智能 | |

中山大学软件工程学院 | 软件工程 | |

中山大学医学院 | 临床医学 | 深圳 |

中山大学公共卫生学院(深圳) | 预防医学 | |

中山大学药学院(深圳) | 药学 | |

中山大学材料学院 | 材料科学与工程 | |

中山大学生物医学工程学院 | 生物医学工程 | |

中山大学电子与通信工程学院 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | |

中山大学智能工程学院 | 计算机类(智能科学与技术、交通工程) | |

中山大学航空航天学院 | 航空航天类(航空航天工程、理论与应用力学) | |

中山大学农学院 | 农学 | |

中山大学生态学院 | 生态学 | |

中山大学集成电路学院 | 微电子科学与工程 | |

中山大学先进制造学院 | 机械工程 | |

中山大学先进能源学院 | 能源与动力工程 | |

中山大学网络空间安全学院 | 网络空间安全 | |

中山大学商学院 | 经济学 | |

工商管理 | ||

中山大学理学院 | 物理学 | |

中山大学艺术学院 | 音乐表演(艺术类) | 广州南校园 |

中山大学政治与公共事务管理学院 | 公共事业管理(高水平运动队) | 广州南校园 |

参考资料: | ||

附属医院

中山大学附属第一医院 | 中山大学孙逸仙纪念医院 |

中山大学附属第三医院 | 中山大学中山眼科中心(眼科医院、眼科研究所) |

中山大学肿瘤防治中心(肿瘤医院、肿瘤研究所) | 中山大学附属口腔医院 |

中山大学附属第五医院 | 中山大学附属第六医院 |

中山大学附属第七医院(深圳) | 中山大学附属第八医院(深圳福田) |

参考资料 | |

学科建设

截止2023年5月,学校有59个博士学位授权一级学科点,67个硕士学位授权一级学科点,51个学位类别,47个博士后科研流动站;有11个学科再次入选新一轮“双一流”建设学科名单,其中工商管理、临床医学和生态学入选新一轮“双一流”“一流学科培优行动”学科专家建议名单。新一轮学科评估取得历史性突破,成绩斐然。

2017年9月,中山大学入选国家世界一流学科建设学科11个 ,广东省重点学科37个(包括攀峰重点学科20个、优势重点学科17个)。

类别 | 名称 |

|---|---|

博士后科研流动站 | 生物学、物理学、基础医学、化学、数学、临床医学、工商管理、中国史、中国语言文学、环境科学与工程、哲学、公共管理、公共卫生与预防医学、理论经济学、口腔医学、药学、力学、计算机科学与技术、海洋科学、地理学、外国语言文学、社会学、马克思主义理论、信息与通信工程、材料科学与工程、光学工程、大气科学、心理学、政治学、应用经济学、统计学、生态学、世界史、考古学、图书情报与档案管理、管理科学与工程、生物医学工程、民族学、法学、地质学、特种医学、地球物理学、电子科学与技术、水利工程、网络空间安全 |

一级学科博士学位授权点 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、民族学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、大气科学、海洋科学、地球物理学、地质学、生物学、生态学、统计学、天文学、力学、光学工程、材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、土木工程、水利工程、化学工程与技术、环境科学与工程、生物医学工程、软件工程、网络空间安全、核科学与技术、控制科学与工程、航空宇航科学与技术、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、特种医学、医学技术、护理学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、图书情报与档案管理、集成电路科学与工程 |

二级学科博士学位授权点 (不含一级学科覆盖) | 农业昆虫与害虫防治 |

一级学科硕士学位授权点 | 哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、社会学、民族学、马克思主义理论、心理学、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、考古学、中国史、世界史、数学、物理学、化学、地理学、大气科学、海洋科学、地质学、生物学、生态学、统计学、力学、光学工程、材料科学与工程、信息与通信工程、计算机科学与技术、水利工程、化学工程与技术、交通运输工程、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、软件工程、网络空间安全、植物保护、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、特种医学、护理学、管理科学与工程、工商管理、公共管理、图书馆,情报与档案管理、天文学、土木工程、城乡规划学、医学技术、电子科学与技术、地球物理学、航空宇航科学与技术、控制科学与工程、系统科学、测绘科学与技术、船舶与海洋工程、艺术学理论、集成电路科学与工程 |

二级学科硕士学位授权点 (不含一级学科覆盖) | 体育学、艺术学、动力工程及工程热物理、电气工程 |

博士专业学位授权点 | 临床医学博士、口腔医学博士、资源与环境博士、生物与医药博士、电子信息博士、材料与化工博士、能源动力博士 |

硕士专业学位授权点 | 临床医学、口腔医学、资源与环境、生物与医药、电子信息、材料与化工、能源动力、工商管理硕士、法律硕士、临床医学硕士、公共管理硕士、口腔医学硕士、公共卫生硕士、会计硕士、翻译硕士、汉语国际教育硕士、社会工作硕士、金融硕士、应用统计硕士、国际商务硕士、保险硕士、文物与博物馆硕士、护理硕士、药学硕士、旅游管理硕士、图书情报硕士、审计硕士、新闻与传播硕士、应用心理硕士、艺术硕士、体育硕士、电子信息硕士、机械硕士、材料与化工硕士、资源与环境硕士、能源动力硕士、土木水利硕士、生物与医药硕士、交通运输硕士、工程管理硕士、城市规划硕士、农业硕士、文献与文化遗产保护硕士

|

哲学 | 工商管理 | 数学 | 化学 |

生物学 | 生态学 | 电子科学与技术 | 材料科学与工程 |

基础医学 | 临床医学 | 药学 | - |

类别 | 名称 |

|---|---|

一级学科国家重点学科 | 生物学、工商管理 |

二级学科国家重点学科 | 马克思主义哲学、逻辑学、人类学、思想政治教育、中国古代文学、英语语言文学、中国古代史、中国近现代史、基础数学、凝聚态物理、无机化学、高分子化学与物理、人文地理学、内科学(内分泌与代谢病)、内科学(肾病)、神经病学、外科学(普外)、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、卫生毒理学、药理学、行政管理 |

广东省重点学科(攀峰重点学科) | 理论经济学、社会学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、地理学、生物学、生态学、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、药学、工商管理、公共管理 |

广东省重点学科(优势重点学科) | 应用经济学、法学、政治学、民族学、考古学、世界史、基础心理学(二级学科)、海洋科学、统计学、信息与通信工程、环境科学与工程、生物医学工程、软件工程、口腔医学、护理学、管理科学与工程、图书情报与档案管理 |

截至2020年7月,根据基本科学指标数据库(简称ESI)的统计,在ESI数据库全部22个学科中,中山大学有20个学科进入世界前1%,入选学科数目并列全国高校第3位。其中有15个学科领域进入前0.5%,4个学科领域进入前0.1%。

数学 | 物理学 | 化学 | 工程学 |

生物与生物化学 | 分子生物与遗传学 | 植物与动物学 | 计算机科学 |

环境与生态学 | 微生物学 | 农业科学 | 免疫学 |

临床医学 | 药理学与毒理学 | 神经与行为科学 | 材料科学 |

社会科学总论 | 地球科学 | 精神病学与心理学 | 经济与商业 |

注:根据ESI2020年7月统计结果 | |||

在2012年教育部学位与研究生教育发展中心公布的第三轮全国高等院校学科评估中,按学科水平计算,中山大学有16个学科进入前5,32个学科进入前10。参评学科分数及排名如下:

学科名称 | 评估得分 | 全国排名 | 学科名称 | 评估得分 | 全国排名 |

|---|---|---|---|---|---|

生态学 | 86 | 1 | 考古学 | 76 | 7 |

工商管理 | 87 | 2 | 世界史 | 75 | 12 |

哲学 | 87 | 3 | 化学 | 82 | 10 |

临床医学 | 85 | 4 | 地理学 | 79 | 8 |

社会学 | 82 | 4 | 大气科学 | 69 | 6 |

中国史 | 84 | 5 | 护理学 | 76 | 8 |

物理学 | 79 | 6 | 外国语言文学 | 75 | 17 |

海洋科学 | 74 | 4 | 统计学 | 74 | 15 |

基础医学 | 82 | 5 | 心理学 | 71 | 15 |

口腔医学 | 75 | 5 | 地质学 | 69 | 12 |

公共卫生与预防医学 | 83 | 5 | 药学 | 76 | 10 |

公共管理 | 83 | 5 | 数学 | 76 | 16 |

马克思主义理论 | 79 | 8 | 计算机科学与技术 | 75 | 17 |

中国语言文学 | 84 | 7 | 环境科学与工程 | 74 | 21 |

生物学 | 82 | 8 | 软件工程 | 72 | 23 |

图书情报与档案管理 | 76 | 5 | 法学 | 74 | 17 |

理论经济学 | 79 | 9 | —— | —— | —— |

参考资料: | |||||

师资力量

截止2023年5月,学校有专任教师4556人(其中校本部3768人),正高级1751人 副高级2226人,博士后、专职科研人员2297人,专业技术人员(实验技术、工程技术、图书资料、编辑出版、会计系列) 999人。

姓名 | 学术专长 | 当选时间 | 所属学部 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

主要从事手性催化配体和不对称合成研究 | 2001年 | 化学部 | - | |

计亮年 | 主要从事生物无机化学研究 | 2003年 | 化学部 | - |

高松 | 主要从事配位化学与分子磁性研究 | 2007年 | 化学部 | - |

主要从事功能配合物与晶体工程研究 | 2009年 | 化学部 | - | |

罗俊 | 主要从事引力实验的精密测量物理研究 | 2009年 | 数学物理学部 | - |

主要从事地震地质和新生代地质研究 | 2013年 | 地学部 | - | |

高锐 | 主要从事地球物理与深部构造研究 | 2015年 | 地学部 | - |

成秋明 | 主要从事矿产普查与勘探、数学地质研究 | 2019年 | 地学部 | - |

戴永久 | 主要从事陆面过程机理与模式研究、陆面模式与气象/地球系统模式耦合及其应用研究 | 2019年 | 地学部 | - |

宋尔卫 | 主要从事乳腺肿瘤的临床治疗及其应用基础和转化研究 | 2019年 | 生命科学和医学学部 | - |

主要从事鼻咽癌的诊治及基础研究 | 2023年 | 生命科学和医学学部 | - | |

主要从事光学光子学、激光、核聚变与等离子体物理等研究 | 1991年 | 数学物理学部 | 双聘 | |

主要从事认知科学和实验心理研究 | 2003年 | 生命科学和医学学部 | 双聘 | |

曾益新 | 主要从事肿瘤学研究 | 2005年 | 生命科学和医学学部 | 双聘 |

许宁生 | 主要从事真空微纳电子学研究 | 2009年 | 信息技术科学部 | 双聘 |

陈大可 | 主要从事物理海洋学基础研究 | 2015年 | 地学部 | 双聘 |

姓名 | 学术专长 | 当选时间 | 所属学部 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

林浩然 | 主要从事鱼类生理学及鱼类养殖学的研究 | 1997年 | 农业学部 | - |

林东昕 | 主要从事肿瘤遗传研究 | 2013年 | 医药卫生学部 | - |

王复明 | 主要从事基础工程设施安全维护理论与技术研究 | 2015年 | 土木、水利与建筑学部 | - |

吴伟仁 | 主要从事航天遥测、测控通信和深空探测工程等领域研究 | 2015年 | 信息与电子工程学部 | 双聘 |

序号 | 年度 | 获奖人 | 院系 |

|---|---|---|---|

1 | 2003年 | 王金发 | 生命科学学院 |

2 | 2003年 | 邓东皋 | 数学学院 |

3 | 2006年 | 黄天骥 | 中国语言文学系 |

4 | 2007年 | 王庭槐 | 中山医学院 |

5 | 2008年 | 马克思主义学院 | |

6 | 2008 | 詹希美 | 中山医学院 |

7 | 2009年 | 方积乾 | 公共卫生学院 |

8 | 2011年 | 桑兵 | 历史学系 |

9 | 2011年 | 梁力建 | 附属第一医院 |

10 | 2014年 | 王庭槐 | 中山医学院 |

11 | 2018年 | 陈敏 | 物理学院 |

12 | 2021年 | 郝元涛 | 公共卫生学院 |

13 | 2021年 | 李辉 | 马克思主义学院 |

序号 | 年度 | 获奖人 | 院系 |

|---|---|---|---|

1 | 2003年 | 王金发 | 生命科学学院 |

2 | 2003年 | 邓东皋 | 数学学院 |

3 | 2006年 | 黄天骥 | 中国语言文学系 |

4 | 2006年 | 陈小明 | 化学学院 |

5 | 2006年 | 王庭槐 | 中山医学院 |

6 | 2006年 | 方积乾 | 公共卫生学院 |

7 | 2006年 | 詹希美 | 中山医学院 |

8 | 2007年 | 李萍 | 马克思主义学院 |

9 | 2007年 | 陈春声 | 历史学系 |

10 | 2007年 | 葛坚 | 中山眼科中心 |

11 | 2007年 | 梁力建 | 中山大学附属第一医院 |

12 | 2008年 | 汪华侨 | 中山医学院 |

13 | 2008年 | 夏纪梅 | 外国语学院 |

14 | 2008年 | 童叶翔 | 化学学院 |

15 | 2009年 | 陈六平 | 化学学院 |

16 | 2009年 | 肖海鹏 | 中山大学附属第一医院 |

17 | 2011年 | 桑兵 | 历史系 |

18 | 2011年 | 关永源 | 中山医学院 |

19 | 2011年 | 毛宗万 | 化学学院 |

20 | 2011年 | 周大鸣 | 社会学与人类学学院 |

21 | 2014年 | 李志兵 | 物理学院 |

22 | 2014年 | 吴忠道 | 中山医学院 |

23 | 2014年 | 陈敏 | 物理学院 |

24 | 2015年 | 陈天祥 | 政治与公共事务管理学院 |

25 | 2015年 | 童叶翔 | 化学学院 |

26 | 2016年 | 张新长 | 地理科学与规划学院 |

27 | 2016年 | 肖海鹏 | 附属第一医院 |

28 | 2016年 | 高国全 | 中山医学院 |

29 | 2016年 | 廖文波 | 生命科学学院 |

30 | 2016年 | 钟明华 | 马克思主义学院 |

31 | 2018年 | 郝元涛 | 公共卫生学院 |

32 | 2018年 | 程斌 | 光华口腔医学院 |

33 | 2018年 | 黎伟标 | 大气科学学院 |

34 | 2018年 | 高志良 | 附属第三医院 |

35 | 2017年 | 蒋小云 | 附属第一医院 |

36 | 2017年 | 田宇 | 管理学院 |

37 | 2019年 | 郝元涛 | 公共卫生学院 |

38 | 2019年 | 孙连鹏 | 环境科学与工程学院 |

39 | 2021年 | 张雁 | 生命科学学院 |

40 | 2021年 | 匡铭 | 附属第一医院 |

教学建设

质量工程

截止2023年5月,学校有10个专业入选强基计划(基础学科招生改革试点);11个学科专业入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,总数位居全国并列第4;72个专业入选国家级一流本科专业建设点,另有19个专业入选省级一流本科专业建设点;获得国家级一流本科课程认定71门、省级一流本科课程认定119门;建设国家级虚拟教研室4个,建有在线开放课程228门次。

国家级教学团队 | 负责人 | 国家级教学团队 | 负责人 |

|---|---|---|---|

临床医学专业基础医学课程教学团队 | 黎孟枫 | 国际金融课程群教学团队 | |

中国古代文学教学团队 | 吴承学 | 实验生理科学教学团队 | 王庭槐 |

中国近现代史本科教学团队 | 桑兵 | 法医学专业课程教学团队 | 赵虎 |

化学教学团队 | 陈小明 | 行政管理教学团队 | 马骏 |

细胞生物学与遗传学研究性教学团队 | 王金发 | 外科学教学团队 | 梁力建 |

思想道德修养与法律基础教学团队 | 李萍 | - | - |

汉语言文学 | 历史学 | 哲学 | 人类学 | 化学 | 法医学 | 护理学 |

行政管理 | 工商管理 | 数学与应用数学 | 网络工程 | 临床医学 | 会计学 | 预防医学 |

微电子学 | 生物科学 | 资源环境与城乡规划管理 | 软件工程 | 生物技术 | - | - |

数学 | 物理学 | 化学 | 生物学 | 中国语言文学 | 历史学 | 哲学 |

化学拔尖学生培养基地 |

数学拔尖学生培养基地 |

中国语言文学拔尖学生培养基地 |

计算机科学拔尖学生培养基地 |

“深蓝”海洋科学拔尖学生培养基地 |

哲学拔尖学生培养基地 |

经济学拔尖学生培养基地 |

经济管理 | 法学 | 信息技术 | 物理学 | 化学 |

生物学 | 公共卫生 | 基础医学 | 临床医学 | - |

数学分析 | 生理学 | 中级宏观经济学 | 现代生命科学 | 现代化学实验与技术 |

领导科学 | 人体寄生虫学 | 无机化学 | 法医病理学 | 细胞与遗传学实验 |

思想道德修养 | 行政管理 | 史学概论 | 放射诊断学 | 政府绩效评估 |

细胞生物学 | 基础会计 | 综合化学实验 | 医学统计学 | 实验生理科学 |

植物学 | 药理学 | 中国古代史 | 旅游地理学 | 牙体牙髓病学 |

有机化学 | 中国近代史 | 病理生理学 | 人类学田野调查实习 | 外科学 |

中国古代文学 | 人体解剖学 | 电动力学 | 中级微观经济学 | 大学英语 |

国际金融 | 公共关系学 | 信息资源共享 | - | - |

教学成果

截止2023年5月,在近一届教学成果奖评选中,学校以第一完成单位获国家级教学成果二等奖8项,以参与单位获国家级教学成果二等奖4项;获得省级教学成果奖17项,其中特等奖3项,一等奖5项,二等奖9项。

社会评价

时间 | 排名 |

|---|---|

2017年10月 | 《美国新闻与世界报道》2018年全球最佳大学排行榜发布,中山大学位列中国第八 |

2020年9月 | 位列泰晤士2021世界大学排名第251-300名,内地并列第8-9(区间) |

2020年 | 位列软科中国两岸四地大学排名第18位 |

2021年8月 | 位列莫斯科国际大学排名世界第233位 |

2022年8月15日 | 高等教育评价机构软科发布“2022软科世界大学学术排名”,中山大学跻身前百强 |

资料来源: | |

年份 | 世界排名 |

|---|---|

2012 | 451-500 |

2014 | 384 |

2015 | 321 |

2016 | 307 |

2017 | 297 |

2018 | 319 |

2019 | 295 |

2020 | 287 |

2021 | 263 |

2022 | 260 |

资料来源: | |

研究机构

截止2023年5月,学校有国家级科研创新平台42个、省部级平台250个,学校着力推进理、工、医科重大科技基础设施建设。天琴中心、南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)、“中山大学”号海洋综合科考实习船、“中山大学极地”号破冰科考船、国家超级计算广州中心、精准医学科学中心、中大谱仪、绿色化学与分子工程研究院等重大平台和重大科技基础设施集群建设取得突破性进展,支撑未来发展的创新体系正在形成。

6000吨级海洋综合科考实习船“中山大学”号

6000吨级海洋综合科考实习船“中山大学”号

中山大学拥有1个国家高端智库试点单位、6个教育部人文社会科学重点研究基地、9个广东省人文社会科学重点研究基地、2个广东省哲学社会科学重点实验室、1个广东省社会科学研究基地、2个广东省重点智库、1个国家汉办重点基地,建设有6000吨级海洋综合科考实习船“中山大学”号。

中山大学绿色化学与分子工程研究院是中山大学跨学科实体学术机构。

国家级科研机构

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 光电材料与技术国家重点实验室 | 电子与信息工程学院 | 1984年 |

2 | 有害生物控制与资源利用国家重点实验室 | 生命科学学院 | 1991年 |

3 | 华南肿瘤学国家重点实验室 | 肿瘤防治中心 | 2005年 |

4 | 眼科学国家重点实验室 | 中山眼科中心 | 2006年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 国家新药(抗肿瘤药物)临床试验研究中心 | 肿瘤防治中心 | 2001年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 转化医学国际联合研究中心 | 中山医学院 | 2013年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 长非编码RNA与重大疾病国际合作基地 | 孙逸仙纪念医院 | 2016年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 国家数字家庭工程技术研究中心 | 计算机学院 | 2010年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 粤港澳应用数学中心 | 数学学院 | 2020年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 中国-东盟海水养殖技术“一带一路”联合实验室 | 生命科学学院 | 2021年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 国家生猪技术创新中心(共建) | 生命科学学院 | 2021年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 南海海洋生物技术国家工程研究中心 | 海洋科学学院 | 2002年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 临床医学分子诊断国家地方联合工程实验室 | 达安基因股份有限公司 | 2011年 |

2 | 数字家庭互动应用国家地方联合工程实验室 | 计算机学院 | 2011年 |

3 | 半导体照明材料及器件国家地方联合工程实验室(共建) | 电子与信息工程学院 | 2011年 |

4 | 河口水利技术国家地方联合工程实验室(共建) | 海洋科学学院 | 2011年 |

5 | 物联网芯片与系统应用技术国家地方联合工程实验室 | 电子与信息工程学院 | 2012年 |

6 | 新药成药性评估及评价国家地方联合工程实验室 | 药学院 | 2013年 |

7 | 血管疾病诊治技术国家地方联合工程实验室 | 附属第一医院 | 2015年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | RFID与物联网标签技术国家地方联合工程研究中心(共建) | 电子与信息工程学院 | 2015年 |

2 | 干细胞与再生医学国家地方联合工程研究中心 | 中山医学院 | 2018年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | AMOLED工艺技术国家工程实验室(共建) | 电子与信息工程学院 | 2016年 |

2 | 视频图像信息智能分析与共享应用技术国家工程实验室(共建) | 智能工程学院 | 2016年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 国家原子能机构核技术(昆虫不育)研发中心 | 中山医学院 | 2020年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 天琴前沿科学中心 | 物理与天文学院 | 2020年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 国家航天局引力波研究中心 | 物理与天文学院 | 2020年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 中国空间站工程巡天望远镜科学中心 | 物理与天文学院 | 2020年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 中山大学铸牢中华民族共同体意识研究基地(中山大学历史人类学研究中心) | 中山大学历史人类学研究中心 | 2023年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 粤港澳发展研究院 | - | 2015年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 马克思主义哲学与中国现代化研究所 | 哲学系 | 2000年 |

2 | 逻辑与认知研究所 | 哲学系 | 2000年 |

3 | 港澳珠江三角洲研究中心 | - | 2000年 |

4 | 中国公共管理研究中心 | 政治与公共事务管理学院 | 2001年 |

5 | 历史人类学研究中心 | 历史学系 | 2004年 |

6 | 中国非物质文化遗产研究中心 | 中国语言文学系 | 2004年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 中山大学大数据管理行为与决策实验室 | 管理学院 | 2021年 |

省部级科研机构(部分)

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 聚合物复合材料及功能材料教育部重点实验室 | 化学学院 | 1999年 |

2 | 基因工程教育部重点实验室 | 生命科学学院 | 2000年 |

3 | 眼科学教育部重点实验室 | 中山眼科中心 | 2002年 |

4 | 肿瘤相关基因与抗肿瘤药物研究教育部重点实验室 | 肿瘤防治中心 | 2002年 |

5 | 热带病防治研究教育部重点实验室 | 中山医学院 | 2003年 |

6 | 生物无机与合成化学教育部重点实验室 | 化学学院 | 2005年 |

7 | 机器智能与先进计算教育部重点实验室 | 计算机学院 | 2006年 |

8 | 干细胞与组织工程教育部重点实验室 | 中山医学院 | 2007年 |

9 | 信息领域教育部重点实验室(B类) | 电子与信息工程学院 | 2013年 |

10 | 天琴计划教育部重点实验室 | 物理与天文学院 | 2016年 |

11 | 热带大气海洋系统科学教育部重点实验室 | 大气科学学院 | 2019年 |

12 | 极地环境立体观测与应用教育部重点实验室 | 测绘科学与技术学院 | 2023年 |

13 | 人体微生态与疾病教育部重点实验室 | 附属第六医院 | 2023年 |

序号 | 机构名称 | 依托单位 | 成立时间 |

|---|---|---|---|

1 | 南海海洋生物技术教育部工程研究中心 | 生命科学学院 | 2001年 |

2 | 基因疫苗教育部工程研究中心 | 附属第三医院 | 2006年 |

3 | 数字家庭教育部工程研究中心 | 计算机学院 | 2009年 |

4 | 超算工程软件教育部工程研究中心 | 计算机学院 | 2013年 |

5 | 生物医学大数据教育部工程研究中心 | 中山医学院 | 2019年 |

6 | 外科智能器械教育部工程研究中心 | 附属第一医院 | 2022年 |

科研成果

学校屡获ACM国际大学生程序设计竞赛、ASC世界大学生超级计算机竞赛、国际基因工程机器大赛、国际企业管理挑战赛、美国大学生数学建模竞赛、国际空中机器人大赛(IARC)、国际大学生工程力学竞赛、世界大学生立方星挑战赛及国内大学生英语辩论赛、生命科学竞赛、化学实验创新设计大赛、智能汽车竞赛、生物医学工程创新设计大赛特等奖/金奖/一等奖,在第十届中国大学生医学技术技能大赛全国总决赛中获临床医学专业八年制赛道金奖、临床医学专业五年制赛道银奖、预防医学专业赛道铜奖。

2022年,中科院近代物理所牵头,中山大学等国内外23家科研单位合作完成, 发现了β衰变中最强同位旋混杂现象。

学术资源

馆藏资源

截至2022年12月,实体资源总量已超过1000万册(件),其中古籍36万余册,民国时期文献14万余册,各类特色文献40余万件。数据库累计超过1000个,其中中外文电子图书276万余册,中外文电子期刊14万余种。

中山大学图书馆是国际图书馆协会联合会(IFLA)会员机构,环太平洋学术图书馆联盟(PRRLA)成员馆,教育部部级科技查新工作站和首批国家知识产权信息服务中心,全国古籍重点保护单位和国家级古籍修复中心,中国高等教育文献保障体系(CALIS)华南地区中心,中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)华南区域中心,广东省高校图工委秘书处单位。

学术期刊

序号 | 期刊名称 | 国际标准刊号(ISSN) | 国内统一刊号(CN) | 备注 |

|---|---|---|---|---|

1 | 中山大学学报(自然科学版) | ISSN0529-6579 | CN44-1241/N | - |

2 | 中山大学学报(社会科学版) | ISSN1000-9639 | CN44-1158/C | CSSCI来源期刊 |

3 | 中山大学学报(医学科学版) | ISSN1672-3554 | CN44-1575/R | - |

4 | 影像诊断与介入放射学 | ISSN1001-7098 | CN44-1391/R | - |

5 | 现代临床护理 | ISSN1671-0275 | CN44-1570/R | - |

6 | 新医学 | ISSN0253-9802 | CN44-1211/R | - |

7 | 中华神经精神疾病杂志 | ISSN1002-0152 | CN44-1488/R | - |

8 | Cancer Communications | ISSN1007-1793 | CN44-1195/R | SCI收录,IF 3.822 |

9 | 眼科学报 | ISSN1000-4432 | CN44-1119/R | - |

10 | 器官移植 | ISSN1674-7445 | CN44-1665/R | - |

11 | 南方人口 | ISSN1004-1613 | CN44-1114/C | CSSCI扩展来源期刊 |

12 | 文化遗产 | ISSN1674-0890 | CN44-1649/G0 | CSSCI来源期刊 |

13 | 南方经济 | ISSN1000-6249 | CN44-1068/F | CSSCI来源期刊 |

14 | 逻辑学研究 | ISSN1674-3202 | CN44-1649/C | CSSCI来源期刊 |

15 | 中华显微外科杂志 | ISSN1001-2036 | CN44-1206/R | - |

16 | 公共行政评论 | ISSN1674-2486 | CN44-1648/D | CSSCI来源期刊 |

17 | 现代哲学 | ISSN1000-7660 | CN44-1071/B | CSSCI来源期刊 |

18 | 中华肾脏病杂志 | ISSN1005-8001 | CN44-1217/R | - |

19 | 岭南现代临床外科 | ISSN1009-976X | CN44-1510/R | - |

20 | 岭南急诊医学杂志 | ISSN1671-301X | CN44-1539/R | - |

21 | 热带医学杂志 | ISSN1672-3619 | CN44-1503/R | - |

22 | 解剖学研究 | ISSN1671-0770 | CN44-1485/R | - |

23 | 中华胃肠外科杂志 | ISSN1671-8283 | CN44-1530/R | - |

24 | 现代计算机 | ISSN1007-1423 | CN44-1415/TP | - |

25 | 家庭医生杂志 | ISSN1004-6348 | CN44-1121/R | - |

26 | Gastroenterology Report | - | - | SCI收录,IF 2.688 |

27 | 艺术史研究 | - | - | CSSCI集刊 |

28 | 中国公共政策评论 | - | - | CSSCI集刊 |

29 | 管理学季刊 | - | - | CSSCI集刊 |

30 | 中国现象学与哲学评论 | - | - | CSSCI集刊 |

31 | 当代港澳研究 | - | - | CSSCI集刊 |

学校已与美国、法国、德国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡等国家和港澳台地区的200多所知名大学或科研机构建立了本科交换或交流学习平台,不断拓宽本科国际化办学空间。

中山大学与法国民用核能工程师教学联盟合作建立了中法核工程与技术学院。2016年,学院获得法国工程师职衔委员会(CTI)国际认证和欧洲工程教育认证(EUR-ACE),标志着学院办学水平已经达到了法国及欧洲的精英教育水平。2016年6月,学院荣获中法两国政府联合颁发的“中法大学合作优秀项目”奖项。

中山大学共设立了国家外国专家局和教育部“111基地”8个,地理学国际化示范学院入选国家外国专家局和教育部“高校国际化示范学院推进计划”试点单位。学校在海外建有三所孔子学院。

中山大学毗邻港澳,与港澳台高校及教育机构交流密切。在校的港澳台籍学生逾千人。学校与港澳多所高校共建有十余个研究中心和联合实验室,其中与香港中文大学共建的历史人类学研究中心更是香港首个获得卓越计划资助的人文社科项目。中山大学与香港中文大学、澳门大学于2016年11月正式成立粤港澳高校联盟,邀请三地共计28所精英高校入盟,搭建粤港澳高层次科研学术和人才交流平台,为国家及珠三角产业发展提供支撑;与香港中文大学、岭南大学建立全面战略合作伙伴关系,构建校际合作发展长效机制;此外学校与港澳台高校积极开展师生交流项目,每年邀请港澳台师生近千人次到学校参与交流学习活动。

2022年1月5日,中山大学与广汽集团在穗签订战略合作协议,双方将共建联合研究院,打造成为国家级科技创新平台,双方将共建联合研究院,计划5至10年内将该院打造成为国家级高水平科技创新平台。

形象标识

校徽

中山大学校徽为圆形图案,校徽上部自左而右环绕中文校名标准全称,下部自左而右环绕英文校名标准全称,中间为海棠式洞窗图案。洞窗图案以国立广东大学的标志性建筑“大钟楼”为设计主体,运用中国园林的意境与现代的设计手法,借用园林中的海棠式洞窗与大钟楼外观组合成“中山”二字,洞窗内两边的树由大到小形成一个深远的空间,增强了层次感和立体感,中间的弧形巧妙形成一朵红棉花,意寓中山大学位于岭南地区。由建校年份“1924”形成的一条纵深大道,体现了中山大学深厚的学术积淀和辉煌的历史进程。校徽通常为标准绿色,代表生命、发展、永恒,象征着中山大学充满活泼、盎然的生机。

校徽

校徽

吉祥物

中大“马丁堂守护神兽”石狮,是岭南大学首任华人校长钟荣光从广州城内觅得并迁入校园安置的,在康乐园里已经默默伫立了近百年。作为典型的“南狮”,它口衔飘带、脚踩小狮、半蹲回首,隔着草坪,远望着钟荣光先生当年的宅邸黑石屋。

中大狮

中大狮

对应于校训的五只“中大狮”造型,还原了中大学生日常学习生活的基本态:“博学狮”呈直立状,身着学位服,透出对学问的敬重与追求;“审问狮”灵动活泼作前扑状,回首四望,充满孩童般的好奇;“慎思狮”似在假寐静思,伏地不动;“明辨狮”正襟危坐,伸出右手食指像在怀疑指正;“笃行狮”造型则直接还原马丁堂前石狮的动作神情,从蹲姿变为站立,充满蓄势待发之感。

精神文化

校训

校训词为“博学 审问 慎思 明辨 笃行”。

孙中山亲笔题写的中山大学校训

孙中山亲笔题写的中山大学校训

中山大学校训为孙中山先生于1924 年11月11日在国立广东大学举行成立典礼时亲笔题写。十字训词原文出自儒家经书《礼·中庸》。《中庸》第二十章说:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”按《中庸》原意是指人具有“诚”之本性,只要按“至诚”之本性从事修身,透过学、问、思、辨、行五个环节,便可以把自己修养成“君子”。

明末清初,随着社会的变动,著名思想家顾炎武发展传统《中庸》思想,强调“博学而笃志,切问而近思”,即把做学问与立志结合起来,所以对“博学”做出新的阐述:“博学于文,行己有耻”。顾炎武所指的“文”,已不是纯粹古代的经书文章,而是包括一切天下国家大事。他所指的“耻”,不是指个人荣辱,而是指全体人民的荣辱。博学 的指导思想从个人自身修养扩大到“当务之事”的社会大事,所以他作出学、 问、思与立志的统一。

孙中山则处于伟大民主革命的时代,为了革命的需要,他十分重视教育,造就一代振兴中华,再造文明的人才。十字训词是他继承传统的教育形式而赋予时代的、革命的新的教育方针和内容。

校歌

中山大学校歌,创作于建校初期,由中山大学首任校长邹鲁作词,陈洪作曲。学校为继承和发扬孙中山倡导的爱国精神和亲笔提写的校训良好学风,并反映新的历史时期的要求与特点。广泛征求校内外各界人士,一致同意原校歌的曲不变,对原歌词“国父手创”改为“中山手创”,将“三民主义”等四句, 改为“博学审问,慎思不罔,明辨笃行,为国栋梁”,将歌词最后两句改为“振兴中华,永志勿忘”。

白云山高 珠江水长 吾校矗立 蔚为国光 中山手创 遗泽余芳 博学审问 慎思不罔 明辨笃行 为国栋梁 莘莘学子 济济一堂 学以致用 不息自强 发扬光大 贯彻主张 振兴中华 永志勿忘 |

|

校友之歌

中山大学校友之歌《山高水长》,由知名词曲作家、中山大学中文系78级校友陈小奇(代表作《涛声依旧》、《九九女儿红》《大哥你好吗》等)于母校建校75周年时所作,普遍被认作中山大学的第二校歌。在中山大学校友中广为传唱,是中山大学校友活动场合的必备曲目。

词曲:陈小奇 |

你是一个动人的故事,讲了许多年 风里的钟楼,火里的凤凰,激扬文字的昨 天 你是一支美丽的歌谣,唱了许多遍 灯下的背影,清晨的书声,青春不老的容颜 山高水长,根深叶茂 上下求索,海纳百川 悠悠寸草心怎样报得三春暖 千百个梦里总把校园当家园 你是一座高高的山峰,矗立在南天 肩上的道义,笔下的风采,铸成民族的尊严 你是一条长长的大江,延伸到天边 甘甜的乳汁,芬芳的桃李,连接四海的眷恋 山高水长,根深叶茂 上下求索,海纳百川 悠悠寸草心怎样报得三春暖 千百个梦里总把校园当家园,总把校园当家园 |

职务 | 姓名 |

|---|---|

党委书记 | 陈春声 |

校长、党委副书记 | 高松 |

党委副书记 | 国亚萍、王帆 、张琪 |

党委副书记、纪委书记、国家监委驻中山大学监察专员 | 刁振强 |

常务副校长 | 肖海鹏、杨清华 |

副校长 | 邰忠智、刘济科、杨东华、郑跃、谢湜 |

参考资料: | |

人文社会科学 | 陈寅恪、冯友兰、鲁迅、郁达夫、郭沫若、傅斯年、赵元任、顾颉刚、周谷城、俞平伯、王力、梁实秋、容庚、商承祚、钟敬文、梁宗岱、梁方仲、朱谦之、朱希祖、冼玉清、王季思、陈望道、许地山、马采、吴康、王亚南、陈序经、杨成志、许崇清、端木正、梁钊韬、金应熙、戴镏龄 |

|---|---|

数学自然科学 | 姜立夫、高兆兰、高由禧、王星拱、朱家骅、黄际遇、张云、罗宗洛、何衍璿、戴辛皆、胡金昌、丁绪贤、邬保良、蒲蛰龙、朱洗、胡世华、卢鹤绂、谢家荣、孙云铸、乐森璕、斯行健、杨遵仪、陈国达、何杰、王之卓、陈可忠、龙康侯、林尚安、叶良辅、朱庭祜、潘钟祥、李一良 |

医学 | 柯麟、陈耀真、梁伯强、谢志光、陈心陶、秦光煜、林树模、周寿恺、钟世藩 |

工程学 | 朱物华、罗雄才 |

农学 | 丁颖、邓植仪、赵善欢 |

艺术学 | 高剑父、马思聪 |

陈铁军 | 谢晋元 | 林若 | 陈伯达 | 祁开仁 | |

杨泰芳 | 张沈川 | 罗范群 | 饶彰风 | 劳辛 | 李伯球 |

卢瑞华 | 刘文杰 | 黄洁夫 | 黄华华 | 黄淑和 | |

蔡东士 | 陈孝禅 | 黄道奇 | 李述中 | 郑天保 | 王秦丰 |

陈志荣 | 招玉芳 | 王珣章 | 林雄 | 闫小培 | |

彭清华 | 黄龙云 | 曾益新 | 袁古洁 | —— | |

参考资料: | |||||

广州校区

广州校区南校园

中山大学(广州校区南校园)

通讯地址:广州市海珠区新港西路135号(510275)

占地面积:1.239平方公里(1858.5亩)

院系设置:中国语言文学系、历史学系、哲学系、社会学与人类学学院、博雅学院、岭南学院、外国语学院、马克思主义学院、数学学院、物理学院、地理科学与规划学院、生命科学学院、逸仙学院、体育部、艺术学院。

中区草坪(烟雨迷蒙)

格兰堂

惺亭

北门牌坊

怀士堂

中山铜像

中山楼

图书馆

陈寅恪故居

马丁堂

中区草坪

校训

黑石屋

乙丑进士牌坊

广州校区北校园

中山大学广州校区北校园

通讯地址:广州市越秀区中山二路74号(510080)

占地面积:0.208平方公里(312亩)

院系设置:中山医学院、光华口腔医学院、公共卫生学院、护理学院。

孙中山学医纪念铜像及北校区红楼

医学科技综合大楼

北校区体育场

医学图书馆

医学博物馆

天使在人间雕塑

光华口腔学院大楼

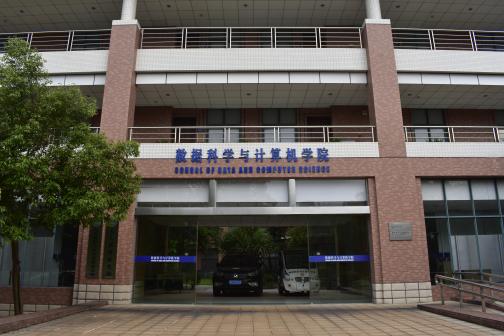

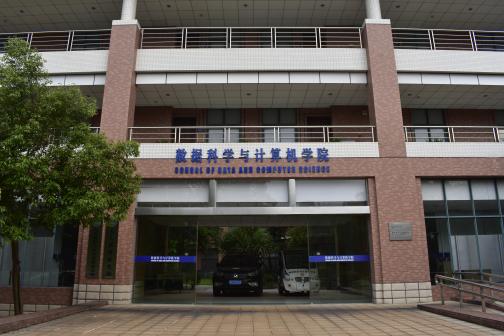

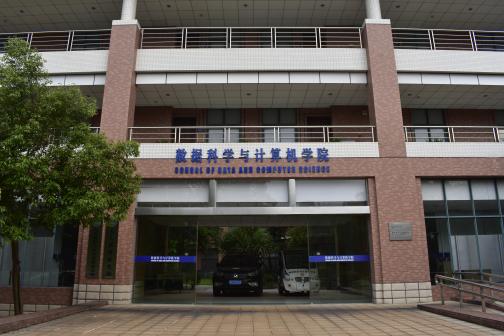

广州校区东校园

通讯地址:广州市番禺区大学城外环东路132号(510006)

占地面积:0.989平方公里(1483.5亩)

院系设置:法学院、政治与公共事务管理学院、管理学院、心理学系、传播与设计学院、信息管理学院、化学学院、材料科学与工程学院、电子与信息工程学院、计算机学院(软件学院)、国家保密学院、网络安全学院、环境科学与工程学院、系统科学与工程学院、药学院。

图书馆

工学院(夜景)

工学院

学生宿舍区

北门附近建筑

东校区体育场

传播学院大楼

南,北学院楼

中山大学(广州校区东校园)

珠海校区

通讯地址:珠海市香洲区唐家湾(519082)

占地面积:3.571平方公里(5356.5 亩)

院系设置:中国语言文学系(珠海)、历史学系(珠海)、哲学系(珠海)、国际金融学院、国际翻译学院、国际关系学院、旅游学院、数学学院(珠海)、物理与天文学院、大气科学学院、海洋科学学院、地球科学与工程学院、化学工程与技术学院、海洋工程与技术学院、中法核工程与技术学院、土木工程学院、微电子科学与技术学院、测绘科学与技术学院、人工智能学院、软件工程学院。

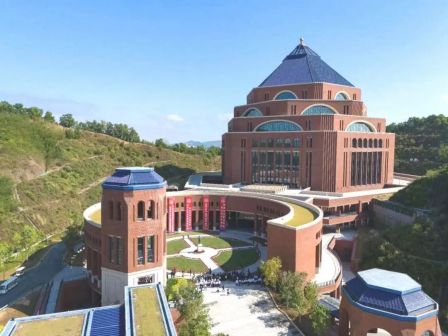

珠海校区图书馆及南门

教学实验大楼鸟瞰

孙中山铜像

珠海校区图书馆(夜景)

隐湖畔

风雨操场

逸仙大道

校区全景

中山大学(珠海校区)

深圳校区

通讯地址:深圳市光明区公常路66号(518107)

占地面积:3.143平方公里(4714.5亩)

中山大学深圳校区

中山大学深圳校区

院系设置:医学院、公共卫生学院(深圳)、药学院(深圳)、材料学院、生物医学工程学院、电子与通信工程学院、智能工程学院、航空航天学院、农学院、生态学院、集成电路学院、先进制造学院、先进能源学院、理学院、商学院、网络空间安全学院。

中山大学(深圳校区)" alt="

中山大学(深圳校区)" src="https://bkimg.cdn.bcebos.com/pic/908fa0ec08fa513d269773e2d33842fbb2fb431673cb?x-bce-process=image/format,f_auto/resize,m_lfit,limit_1,h_336"/> 中山大学(深圳校区)

中山大学(深圳校区)

沿着海岸线

6栋海琴楼群依次排开服务海洋等学科的发展诞生了“中山大学”号“中山大学极地”号“珠海云”等一批国之重器。隔窗无意望,却得惊艳画绿红白蓝橙紫六色交辉焕发出迷人生机。红砖绿瓦的海琴楼背靠群山面向大海,既与珠海的自然景观融为一体又与广州的康乐园遥相呼应彰显了百年中大一脉相承的建筑风格。

海琴楼群

广州校区南校园

广州校区南校园

广州校区南校园

广州校区南校园

广州校区南校园

广州校区南校园

广州校区珠海校区

广州校区珠海校区

国家超级计算广州中心

广州校区东校园风景

广州校区东校园风景

广州校区北校园

广州校区北校园图书馆

广州校区北校园

校园开放

2023年9月27日起,面向社会公众开放周末、国家法定节假日参观的预约通道,预约成功后入校时段为当天9:00-11:30或14:30-17:00,寒暑假期间开放参观安排另行公告。

如遇校内调休调课、重要校事活动或极端天气等情况,将暂停校园参观并另行通知,当天已预约名额自动失效。

时间 | 奖项名称 |

|---|---|

2004年5月 | 广州市2003年无偿献血先进集体 |

2021年6月 | 中山大学等12家单位,入选“古文字与中华文明传承发展工程”协同攻关创新平台 |

2021年9月28日 | 被退役军人事务部授予“退役军人事务研究基地”称号 |

2022年2月14日 | 中山大学哲学、数学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、电子科学与技术、基础医学、临床医学、药学、工商管理入选第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单 |

2022年5月17日 | 经申请材料书面审核、申请单位视频答辩和专家独立评审,科教司拟同意广东省疾控中心-中山大学入选首批高等级实验室生物安全培训基地公示名单 |

2023年5月 | 被设立为“文化和旅游研究基地(2023—2025年)” |

2023年6 | 入选首批全国健康学校建设单位名单 |

2023年8月 | 2023软科世界大学学术排名发布,中山大学位列第72位 |

资料来源: | |

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

校歌

校歌