-

四川大学 编辑

四川大学(Sichuan University),简称“川大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,位列国家”双一流“建设高校、985工程、211工程。学校入选学位授权自主审核单位、珠峰计划、强基计划、英才计划、2011计划、111计划 、医学“双一流”建设联盟、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划,是一所重点建设的高水平研究型综合大学。学校由原四川大学、原成都科学技术大学、原华西医科大学三所全国重点大学经过两次合并而成。原四川大学起始于1896年四川总督鹿传霖奉光绪特旨创办的四川中西学堂,是西南地区最早的近代高等学校;原成都科学技术大学是新中国院系调整时组建的第一批多科型工科院校;原华西医科大学源于1910年由西方基督教会组织在成都创办的华西协合大学,是西南地区最早的西式大学和中国最早培养研究生的大学之一。1994年原四川大学和原成都科学技术大学合并为四川联合大学,1998年恢复“四川大学”校名。2000年与原华西医科大学合并组建为新的四川大学。截至2023年11月,学校有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积281.66万平方米;设有37个学科型学院(系)及海外教育学院等学院,设131个本科专业;有博士学位授权一级学科53个,博士交叉学位授权点2个,硕士专业学位授权点37个,博士专业学位授权点11个,博士后流动站48个。有教学科研岗共6789人,全日制普通本科生3.7万余人,硕博士研究生3.1万余人。创办时间1896年主管部门中华人民共和国教育部知名校友朱德、巴金、杨尚昆、郭沫若学校官网http://www.scu.edu.cn图集最新新闻四川大学公示拟撤销31个专业2024-07-13 07:25日前,四川大学教务处将2024年度专业调整情况进行公示。经学院申报、学校组织专家论证、学校A教学指导委员会评审、校务会通过,2024年学校拟申报新专业1个,预备案专业5个,撤销专业31个。...详情内容来自大众日报目录1历史沿革▪追根溯源▪原四川大学▪原成都科技大学▪原华西医科大学▪四川联合大学▪新四川大学2办学条件▪院系设置▪师资力量▪学科建设▪教学建设▪所获荣誉▪合作交流3学术研究▪科研平台▪研究成果▪学术资源4校区情况▪望江校区▪华西校区▪江安校区5行政管理▪现任领导▪历任领导6校友情况7校园环境▪北校门▪江姐纪念馆▪华西钟楼▪明德楼8校园文化▪学校标志▪精神文化9校园设施▪宿舍条件▪校园环境基本信息

追根溯源

四川中西学堂

1840年,鸦片战争使中国一步步沦为半封建半殖民地社会。晚清洋务运动的改良派以“中学为体,西学为用”作指导思想,“师夷之长技以制夷”作方针,掀起了近、现代化的浪潮。在文化教育方面,则以办新式学堂,兴学育才为标志。

1896年,四川总督鹿传霖创办四川中西学堂,倡导学习“西文西艺”,“分课华文、西文、算学”,成为四川古代和近代高等教育的结合点。6月18日,四川中西学堂正式开学。

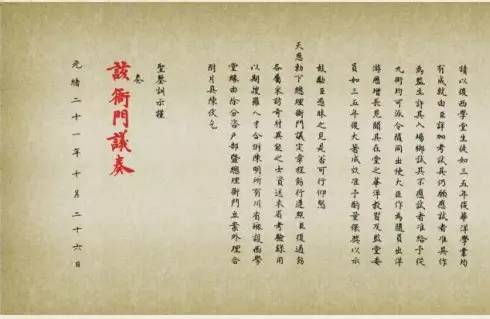

四川中西学堂筹办奏折及光绪皇帝的御批

四川中西学堂筹办奏折及光绪皇帝的御批

四川中西学堂初设英、法文科,以学习英、法语言文字为主。1897年,四川洋务总局行文确认增设算学科(算学馆),这里的“算学”是数、理、化,也即理科的通称。四川中西学堂按照西方“分科立学”的教学制度,对学生按科类、分程度编班定级。此外,还根据生员入学时的程度,分为“学长”“学生”“附学”三个层次。“学长”程度最高,为“资性颖悟,易于造就”的有举人以上的功名的人士。

四川中西学堂外景

四川中西学堂外景

锦江书院

尊经书院

1874年,尊经书院在张之洞亲自筹划在成都南门石犀寺附近(今成都市青羊区文庙前街)开始修建,并于1875年春学舍建成并招生开学。当时为指导学生学习,张之洞专门编写了《輏轩语》《书目答问》两本书。

四川省城高等学堂

1902年,中西学堂奉旨与同治十三年(1874年)四川总督吴棠和四川学政张之洞创建的尊经书院合并四川通省大学堂。

1902年底,更名为四川省城高等学堂。

1903年,四川按察使刘德芳于康熙四十三年(1704年)在文翁石室基础上奉旨创办的锦江书院并入。

1911年后,又改名为四川高等学校,至1916年与四川高等师范学校合并成立国立成都高等师范学校。四川省城高等学堂是中国国内亲到中国国外聘请外籍教师最早的学校之一,还被授权主管四川省的留学生事务。

五大专门学堂

四川地区在1906-1910年间,举办了四川法政学堂、四川藏文学堂、四川通省农业学堂、四川工业学堂、四川存古学堂等五大专门学堂。这些学堂到1927年都分别演变为公立四川大学的法政学院、外国文学院、农科学院、工科学院、中国文学院,最后成为国立四川大学的一个组成部分。

原四川大学

国立成都高等师范学校

1912年,教育家蔡元培担任临时政府教育总长,颁发了《大学令》《大学教育规程》等一系列教育法令,史称“壬子学制”。辛亥革命后,四川省城高等学堂改名为四川官立高等学校,四川通省师范学堂改名为四川优级师范学校和四川高等师范学校。

1916年,四川官立高等学校将师生及一切经费、校产、图书、设备转入四川高等师范学校,同时改名为国立成都高等师范学校。

1916年,组建的国立成都高等师范学校,与北京高等师范学校(今北京师范大学)、南京高等师范学校(今南京大学)、武昌高等师范学校(今武汉大学)、广东高等师范学校(今中山大学)、沈阳高等师范学校(今东北大学)并称全国六大高师。

1927年,国立成都高等师范学校师范部分改办形成国立成都师范大学,校址仍在皇城国立成都高师原址。这是当时在西南的一所综合性师范大学,是中国西部地区中等师范和普通中学师资供应的主要基地。

国立成都大学

1922年学制改革后,1926年的成都高等师范学校一分为二。原四川高等学校部分搬回南校场而重建为国立成都大学,师范部分改建为国立成都师范大学,国立成都大学始设文、理、法三科。

1930年,改科为院,加上新设立的法律系共有11个系,设有本科及专科(艺术、体育)生,1927年预科生停招。

1931年,与国立成都大学、国立成都师范大学、公立四川大学合并组建为国立四川大学。

三校并存

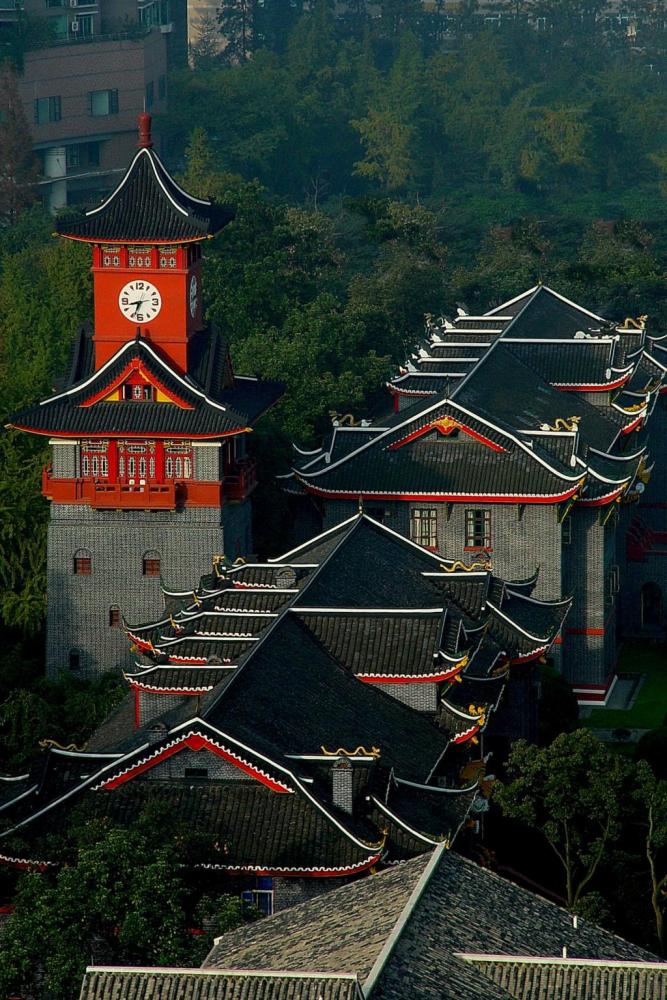

华西钟楼

国立成都高等师范学校

公立四川大学

1927年,四川公立国学专门学校、四川公立外国语专门学校、四川公立农业专门学校四川公立工业专门学校提请改为单科大学,于同年8月合并组成公立四川大学,与国立成都大学、国立成都师范大学形成三足鼎立之势。

国立四川大学

1931年11月9日,国立成都大学、国立成都师范大学、公立四川大学合并为国立四川大学,是当时中国国内13所国立大学之一。“三水汇流”是学校历史发展的重要里程碑,标志着四川大学国立化和近代化的进一步启动。原五所专门学校合并组建公立四川大学后,分别改称为公立四川大学中文学院、外文学院、法政学院、工科学院和农科学院,下设19个系。

原国立四川大学校门

原国立四川大学校门

抗战和战后的国立四川大学

八年抗日战争中,许多著名教授学者云集四川,受聘到校任教。大后方的国立四川大学在相对安定的环境中不断发展,被誉为当时的“国立十大学府”之一。

1949年,国立四川大学共有文、理、法、工、农、师范6个学院,中文、历史、英文、法律、政治、经济、数学、物理、化学、生物、地理、航空工程、土木水利工程、电机工程、机械工程、化学工程、农业、园艺、植物病虫害、蚕桑、农业经济、农业化学、森林、畜牧兽医、教育等25个系,2个专修科,共有教职工1038人,其中专任教授167人,副教授53人,讲师79人。

新中国成立之初,国立四川大学改名为四川大学,当时拥有六大学院:文、理、法、工、农、师范,共几十个学科。在50年代的院系调整中,四川大学从综合型大学转变为文理科综合大学,归教育部直属。

1960年,四川大学成为国家首批全国重点大学,是当时全国13所全国重点文理综合性大学之一。

1967年至1976年“文革”期间,学校停止招生。1978年四川大学恢复招生。

原成都科技大学

四川大学工学院档案

1944年,四川大学提出“增设实科”的计划和申请,报经教育部批准后,在理学院内增设了土木水利工程系和航空工程系。

1945年3月,增设机械电机工程系,并决定设理工学院。

1947年夏,经教育部批准,四川大学的理工学院即分设为理学院和工学院。

1948年,报经教育部批准:增设了化学工程系,机械电机工程系分设为机械工程系和电机工程系。

1952年,四川大学的文、理、法、师学院的建制撤消,保留了工、农学院的建制。根据中央批准的西南地区高等学校工学院局部调整方案规定:川大工学院的土木水利系划分为土木工程系和水利工程系;川北大学的水利系及化工系调人川大工学院的水利系及化工系;西南工业专科学校水利科和土木科的水利组调人川大工学院水利系;川大工学院的化工系调整到新建的四川化工学院;川大工学院的航空系调整到北京航空学院。

四川化工学院

1952年,川南工业专科学校及川南人民行署原址设立化学工业性质的一所高等院校,定名为四川化学工业学院。院本部设在城内的原川南行署内,一年级及预备班设在城外的瓦窑坝原川南工专内。1953年8月,西昌技专的化工科调入。

成都工学院

1953年7月,高教部召开全国高等工业学校行政会议,决定于1954年暑期合并四川大学工学院和四川化工学院,建立四川工学院。

1954年8月27日,四川大学工学院独立新建的成都工学院举行了建校典礼,由许琦之院长宣布成都工学院正式成立。成都工学院成立时,除独立前已有的机械、电机、土木、水利四个系的5个本科专业外,在河川结构及水电站水工建筑专业内分设了水能利用和水工结构两个专门化,还设有1个水利技术建筑专修科,在校学生共1273人。

1955年,成都工学院与四川化工学院合并,学校名称仍为“成都工学院”。

1978年9月,经国务院批准,成都工学院改为成都科技大学,列为全国重点大学,由中国科学院和四川省双重领导,以中国科学院为主。同年学校第一次参加全国重点院校录取新生,18个专业、7个师资班共招收本科学生1098人。

成都科学技术大学(郭沫若题)

成都科学技术大学(郭沫若题)

原华西医科大学

华西协合大学

1910年,华西协合大学正式成立,是中国西部唯一的一所由美国、英国、加拿大三国基督教会五个差会联合创办的基督教会大学。华西协合大学实行学舍制,按照参加大学组织的差会划分区域,学校则集中精力进行规划建设、教学计划的实施、教学科研的后勤。华西协合大学的管理体制,按照协合的原则,仿英国牛津大学体制,由董事会、理事会、校长行政会(内阁)构成。华西协合大学开办时,由参加联合办学的各教会分别建造和管理一组学舍,并共同担负大学行政一定经费。

原华西协和大学校门

原华西协和大学校门

1914年,增设医科,次年添设宗教科,1917年复增牙科,综合前述文、理、教育科共为六科,成为一所以医、牙为主,文理并重的综合大学。

1927年,学校向四川省教育厅申请立案。

1933年,正式获教育部核准立案。其间,学校华大进行了重大改组,校名改为“私立华西协合大学”,取消宗教科,合并其余各科为文、理、医学三个学院。到1949年,学校设有文、理、医、牙四个学院。

1951年,学校更名为华西大学。

华西医科大学

华西医科大学前身是由英、美、加三国基督教会于1910年联合创办的“私立华西协合大学”,设有文、理、医、牙四个学院的一所综合性大学。新中国成立后,中华人民共和国政府正式接办这所大学,定名“华西大学”。经过1952年全国性高等学校院系调整,学校由综合性大学变成新型的多专业的医药院校——四川医学院。学校设有医学、口腔医学、卫生学、药学等专业。

华西医科大学

华西医科大学

1985年10月,经卫生部批准,四川医学院更名为“华西医科大学”。校内设基础医学院、第一临床医学院、口腔医学院、公共卫生学院、药学院、成人教育学院、法医学院、护理学院等8个学院,外语系、妇幼卫生学系2个学系及人文社会科学部、体育部、图书馆、档案馆、视听教育中心、电子计算机应用与研究中心、实验动物中心,1家制药厂。

四川联合大学

1994年3月16日,国家教育委员会、四川省人民政府正式决定四川大学、成都科学技术大学合并组建为四川联合大学,由国家教委、四川省、成都市共建,开中国高等学校强强合并的先河。

1996年4月18-19日,学校顺利通过国家教委组织的“211工程”部门预审,先期进入“211工程”重点建设。

新四川大学

1998年12月,四川联合大学恢复“四川大学”校名。李岚清指出:“四川大学是中国高教改革最早的大学,为高校改革做出了历史性贡献,可以说是高校体制改革的先锋。”

2000年9月,四川大学与华西医科大学合并,组建新的四川大学。四川联合大学学科涵盖文、理、工、经、管、法等类学科的主要领域。

2002年,四川大学江安校区正式开工建设,并于2003年秋季入住第一批新生。

2004年5月24日,正式建立研究生院。

四川大学江安校区东门

四川大学江安校区东门

2006年,四川大学入选国家“111计划”首批立项名单。

2013年11月,四川大学作为牵头单位,协同北京大学、中国社科院民族文学研究所、中央民族大学、内蒙古大学、西南民族大学、西北民族大学、重庆文理学院等高校和科研机构成立了中华多民族文化遗产与文化凝聚协同创新中心。

2016年9月28日,四川大学国际关系学院揭牌成立,由原国务委员戴秉国校友担任名誉院长。 9月29日,在校庆120年之际,四川省、成都市、四川大学共建世界一流大学正式启动。

2017年1月,四川大学被认定为全国首批深化创新创业教育改革示范高校 。7月,被教育部评为全国创新创业典型经验高校。9月,入选国家“双一流”建设高校;同月,成为首批一流网络安全学院建设示范项目高校。

2018年3月,四川大学入选教育部首批国家级“新工科”研究与实践项目。11月,四川大学等9所“双一流”建设高校联合组建了医学“双一流”建设联盟; 同月,入选教育部第一批中华优秀传统文化传承基地。

2019年2月,四川大学被教育部认定为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。 2020年5月,四川大学—牛津大学华西消化道肿瘤联合研究中心成立 ;7月2日,加入成渝地区双城经济圈高校艺术联盟; 同年9月27日,牵头成立健康扶贫联盟 。10月,被国家知识产权局、教育部确定为2020年度国家知识产权示范高校 。10月23日,加入成渝地区双城经济圈高校外语联盟 。10月31日,四川大学考古文博学院揭牌成立 。

2021年1月14日,四川大学眉山校区项目正式落户眉山岷东新区 ;9月27日下午,“刘进教授住院医师规范化培训发展基金”捐赠仪式在四川大学举行。 11月29日,四川大学明远学园——物理学拔尖学生培养基地被教育部确定为第三批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2021年度)。

2022年,四川大学入选第二轮国家“双一流”建设高校。 同年9月,四川大学眉山校区选址确定。

2023年2月20日,由西南大学牵头,联合中国人民大学、山东大学和四川大学等国内高校,与希腊雅典大学、佩特雷大学、亚里士多德大学和克里特大学共同合作成立中希文明互鉴中心。 4月6日,中国社会科学院古代史研究所与四川大学文学与新闻学院共建的“四川大学郭沫若研究基地”在四川大学江安校区举行揭牌仪式。 4月8日,成为西南地区高校外语教师发展联盟副理事长单位。 6月2日,笔者从中国东方电气集团获悉,经中国工程院专家组现场考察后确认,由深圳大学、四川大学谢和平院士团队与该集团联合开展的,全球首次“海上风电无淡化海水原位直接电解制氢技术”海上中试,在福建省兴化湾海上风电场获得成功。 10月24日,成都高新区与四川大学合作共建的四川大学华西高新医院开工建设。

2024年1月8日,四川大学国家医学攻关产教融合创新平台揭牌。 4月10日,国际高等教育研究机构QS发布了第14版QS世界大学学科排名,四川大学口腔医学位列全球第12位,中国内地第一。刷新了中国内地口腔医学在QS学科排行榜上的历史最佳排名。 7月10日,四川大学决定,拟申报新专业:生物质技术与工程,拟预备案专业:中国古典学、智能信息工程、智能建造、智能工程与创意设计、医疗器械与装备工程,拟撤销专业:音乐学、表演、动画、保险学、广播电视学、信息管理与信息系统、公共事业管理、电子商务、应用物理学、核物理、生物技术、材料物理、材料化学、金属材料工程、无机非金属材料工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、保密管理、工业设计、网络工程、建筑环境与能源应用工程、环境科学、城乡规划、工程造价、风景园林、水利水电工程、水文与水资源工程、纺织工程、冶金工程、安全工程、信息安全。

院系设置

截至2023年11月,学校设有37个学科型学院(系)及海外教育学院等学院, 开设131个本科专业, 学科专业覆盖了文、理、工、医、经、管、法、史、哲、农、教、艺等12个门类。

学院 | 本科专业 | |

|---|---|---|

四川大学经济学院 | 国际经济与贸易、金融工程、保险学、国民经济管理、金融学、财政学、经济学 | |

四川大学法学院 | 法学 | |

四川大学文学与新闻学院(新闻学院) | 汉语言文学(含中国语言文学基础学科人才培养基地)、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学、网络与新媒体 | |

四川大学外国语学院 | 英语、日语、俄语、法语、西班牙语、波兰语 | |

四川大学艺术学院 | 视觉传达设计、环境设计、动画、书法学、绘画、中国画、音乐表演、表演、广播电视编导、美术学、舞蹈表演 | |

四川大学历史文化学院(旅游学院、考古文博学院) | 国际旅游与酒店管理(全英文)(ITHM)、历史学、考古学、文物与博物馆学、会展经济与管理、旅游管理 | |

四川大学数学学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 | |

四川大学物理学院 | 物理学、微电子学、核工程与核技术 | |

四川大学化学学院 | 化学、应用化学、化学(基地班)、化学(试验班) | |

四川大学生命科学学院 | 生物科学、生物科学(含国家生物学人才培养基地和国家生命科学与技术人才培养基地)、生态学、计算生物学双学士学位(与软件学院联办)、生物科学(拔尖计划)、生物科学(强基计划) | |

四川大学电子信息学院 | 电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程 | |

四川大学材料科学与工程学院 | 材料科学与工程、新能源材料与器件 | |

四川大学机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、测控技术与仪器 | |

四川大学电气工程学院 | 电气工程及其自动化、自动化 | |

四川大学计算机学院(软件学院、智能科学与技术学院) | 物联网工程、计算机科学与技术、软件工程 | |

四川大学建筑与环境学院 | 力学-软件工程实验班、工程力学、环境工程、环境科学、工程造价、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、土木工程、风景园林、城乡规划、建筑学 | |

四川大学水利水电学院 | 水利水电工程、水利水电工程(卓越工程师)、水文及水资源工程、农业水利工程、能源与动力工程、土木工程(地下工程) | |

四川大学化学工程学院 | 过程装备与控制工程、化学工程与工艺、制药工程、安全工程、生物工程、冶金工程 | |

四川大学轻工科学与工程学院 | 轻化工程、食品科学与工程、生物工程(轻工生物)、服装与服饰设计 | |

四川大学高分子科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | |

四川大学华西医学中心 | 四川大学华西基础医学与法医学院 | 法医学、基础医学 |

四川大学华西临床医学院(华西医院) 四川大学华西护理学院 | 康复治疗学、医学影像技术、医学检验技术、临床医学(八年制)、护理学 | |

华西第二医院 | - | |

四川大学华西口腔医学院(华西口腔医院) | 口腔医学技术、临床医学(口腔)、口腔医学 | |

四川大学华西公共卫生学院(华西第四医院) | 食品卫生与营养学、卫生检验与检疫 | |

四川大学华西药学院 | 临床药学、药学 | |

四川大学公共管理学院 | 土地资源管理、劳动与社会保障、社会工作、档案学、信息资源管理、行政管理 | |

四川大学商学院 | 财务管理、会计学(ACCA方向)、管理科学、工业工程、市场营销、人力资源管理 | |

四川大学马克思主义学院 | 马克思主义理论 | |

四川大学体育学院 | - | |

四川大学-香港理工大学灾后重建与管理学院 | - | |

四川大学空天科学与工程学院 | 航空航天工程、飞行器控制与信息工程 | |

四川大学匹兹堡学院 | 计算机科学与技术、电子信息工程、机械设计制造及其自动化、材料科学与工程、工业工程 | |

四川大学国际关系学院 | 国际政治 | |

四川大学网络空间安全学院 | - | |

四川大学海外教育学院 | - | |

四川大学哲学系 | 哲学 | |

四川大学生物医学工程学院 | 生物医学工程 | |

四川大学碳中和未来技术学院 | - | |

(截至2024年5月,注:官网简介页面和学院设置页面专业数据不一致) | ||

师资力量

截至2023年11月,学校有教学科研岗共6789人,中国科学院和中国工程院院士21人,四川大学杰出教授9人,国家自然科学杰出青年基金获得者81人,国家优秀青年科学基金入选者82人;国家级教学名师17人;国家科技重大专项课题负责人22人(24项);国家重点研发计划项目(含科技创新2030重大项目)负责人82人(86项);国家社科基金重大招标(委托)及各类专项项目获得者71人(84项);国家创新人才推进计划“中青年科技创新领军人才”22人、“重点领域创新团队”3个,课程思政教学名师和团队3个。

类别 | 名单 |

|---|---|

中国科学院院士 | |

中国工程院院士 | |

国家级教学名师 | |

四川大学杰出教授 | 卿希泰、项楚、游志胜、曹顺庆、罗志田、钟本和、詹石窗、霍巍、徐玖平、左卫民 |

(截至2024年5月) | |

学科建设

学科概况

截至2023年11月,学校现有博士学位授权一级学科52个,博士交叉学位授权点2个,硕士专业学位授权点37个,博士专业学位授权点11个,博士后流动站48个。

类别 | 名称 |

|---|---|

国家“双一流”建设学科 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |

一级学科国家重点学科 | 固体力学、生物医学工程 植物学、遗传学 |

博士后科研流动站 | 电气工程、外国语言文学、航空宇航科学与技术、核科学与技术、软件工程、电子科学与技术、政治学、艺术学、应用经济学等 |

博士学位授权一级学科 | 化学工程与技术 、艺术理论与批评研究、艺术思潮与流派研究、跨文化艺术比较研究、艺术与文学、艺术史与艺术人类学、艺术与设计符号学、艺术生产与文化产业等 |

博士专业学位授权类别 | 材料与化工、电子信息、资源与环境、生物与医药、临床医学、口腔医学 |

(截至2024年5月)注:名单不全 | |

学院 | 课程名称 | 课程负责人 | 类别 |

|---|---|---|---|

经济学院 | 西方经济学 | 张衔 | 线上一流课程 |

货币金融学 | 张红伟 | 线下一流课程 | |

法学院 | 亲属继承法 | 张晓远 | 线下一流课程 |

道路交通事故纠纷“网上数据一体化处理”虚拟仿真课程 | 王竹 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | |

文学与新闻学院 | 中国现代文学 | 李怡、周维东 | 线上一流课程 |

普通话实训与测试 | 朱姝、肖薇 | 线上一流课程 | |

网络新闻与文化传播 | 蒋晓丽 | 线下一流课程 | |

中国古代文学4 | 丁淑梅 | 线上线下混合式一流课程 | |

历史文化学院 | 考古学导论 | 吕红亮 | 线下一流课程 |

中华文化(历史篇) | 粟品孝 | 线下一流课程 | |

公共管理学院 | 人力资源管理 | 罗哲 | 线下一流课程 |

商学院 | 创意与创新管理 | 杨永忠 | 社会实践类一流课程 |

人力资源管理 | 刘苹 | 线上一流课程 | |

财务管理 | 应千伟 | 线上一流课程 | |

艺术教育中心 | 交响乐鉴赏 | 杨晓琳 | 线下一流课程 |

数学学院 | 概率论与数理统计 | 徐友才 | 线上一流课程 |

高等代数-2(双语) | 谭友军 | 线下一流课程 | |

化学学院 | 高分子科学导论(双语) | 线下一流课程 | |

大学化学(II) | 胡常伟 | 线下一流课程 | |

生命科学学院 | 遗传学 | 线下一流课程 | |

电子信息学院 | 光信息处理 | 曹益平 | 线上一流课程 |

计算机通信与网络 | 严斌宇 | 线下一流课程 | |

高分子科学与工程学院 | 高分子物理(Ⅰ) | 冉蓉 | 线下一流课程 |

材料科学与工程学院 | 固体物理 | 朱建国 | 线下一流课程 |

机械工程学院 | 机械原理 | 马咏梅 | 线下一流课程 |

电气工程学院 | 电机学 | 赵莉华 | 线下一流课程 |

电路原理 | 张英敏 | 线下一流课程 | |

建筑与环境学院 | 土木工程概论 | 熊峰 | 线上一流课程 |

水利水电学院 | 土力学 | 线下一流课程 | |

轻工科学与工程 | 鞣制化学 | 何有节 | 线下一流课程 |

软件学院 | 程序设计基础 | 冯子亮 | 线下一流课程 |

华西基础医学与法医学院 | 生理学 | 岳利民 | 线上线下混合式一流课程 |

药理学 | 朱玲 | 线上线下混合式一流课程 | |

基于VR技术的法医现场勘验虚拟仿真教学项目 | 梁伟波 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | |

华西临床医学院 | 诊断学 | 万学红 | 线下一流课程 |

护理伦理学 | 张凤英 | 线下一流课程 | |

结核分枝杆菌实验室检测的虚拟仿真项目 | 谢轶 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | |

华西口腔医学院 | 牙体牙髓病学 | 周学东 | 线上一流课程 |

口腔正畸学 | 赵志河 | 线上一流课程 | |

儿童口腔医学(全英文) | 邹静 | 线下一流课程 | |

华西公共卫生学院 | 卫生微生物学(Ⅰ)实验 | 裴晓方 | 线下一流课程 |

华西药学院 | 药物化学(Ⅰ) | 郭丽 | 线下一流课程 |

参考资料: (截至2020年12月) | |||

教学建设

截至2023年11月,学校有全国高校中华优秀传统文化传承基地1个,国家大学生文化素质教育基地1个,全国高校心理健康教育与心理咨询示范中心1个,国家人才培养和科学研究及工科基础课程教学基地9个,国家级实验教学示范中心8个,国家级虚拟仿真实验教学中心3个,国家级工程实践教育中心19个,国家临床教学培训示范中心1个,国家级教师教学发展示范中心1个,国家级大学生校外实践教育基地9个。2003年以来,学校获批立项28个国家级特色专业建设点、93个国家级一流专业建设点,教育部“三全育人”综合改革试点院系1个,国家级一流课程128门。教育部课程思政示范课程3门。

教学成果

截至2023年11月,学校独立或牵头获得国家教学成果奖40项(其中特等奖1项)主编或副主编14种教材获首届全国优秀教材奖(高等教育类)。

学生成绩

截至2023年11月,学校共获得中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖27项,金奖数位居全国第四,近三年在“挑战杯”国赛中获得特等奖和金奖11项。

生物科学实验教学中心 | 工程训练中心 | 华西口腔医学基础实验教学中心 |

华西临床技能实验教学中心 | 材料科学与工程实验教学中心 | 文科综合实验教学中心 |

考古学实验教学中心 | 华西医学基础实验教学中心 | - |

(截至2024年5月) | ||

所获荣誉

获奖时间 | 奖项名称 |

|---|---|

2017年4月 | 荣获“四川省脱贫攻坚‘五个一’驻村帮扶先进集体”称号 |

2018年10月 | 获全国“公共机构能效领跑者”称号 |

2018年12月 | 获“孔子学院先进中方合作机构”称号 |

2020年11月 | 中央精神文明建设指导委员会授予其“全国文明校园”称号 |

2021年4月22日 | 四川省委、省人民政府授予其“四川省脱贫攻坚先进集体”称号 |

2021年6月28日 | 四川大学党委被中共中央授予“全国先进基层党组织”称号 |

2021年9月 | 国家智能社会治理实验基地名单公布,四川大学入选特色基地(教育) |

2021年9月30日 | 被列入“森林火灾监测预警应急管理部重点实验室”首批挂牌组建名单 |

2022年8月 | 获批“中国文艺评论基地” |

2023年1月 | 获ACCA“2022年度优秀高校”荣誉称号 |

荣获“国家自然科学基金管理工作先进依托单位”荣誉称号 |

合作交流

校企地合作

截至2023年11月,学校与国内近30个省(自治区、直辖市)、200多个地市和1万余家企事业单位建立了产学研合作关系,共建了300多个校地企合作平台。学校与香港理工大学共建了四川大学—香港理工大学灾后重建与管理学院。

国际合作

学校不断深化与国(境)外高水平大学开展“2+2”“3+1”“3+1+1”等模式的联合培养项目,与45个国家和地区的268所知名大学、科研机构建立了交流合作关系。与世界一流的研究型大学和相关机构建立了四川大学九寨沟生态与可持续发展国际研究中心、四川大学中德能源研究中心、四川大学中英联合材料研究所、四川大学—意大利国家研究会国际多功能聚合物和生物材料合作研究中心、川大—牛津华西消化道肿瘤中心联合研究中心、四川大学欧洲研究中心、中俄数学中心—成都基地等近20个国际高端科研合作平台,与美国匹兹堡大学共建了四川大学匹兹堡学院。

科研平台

截至2023年11月,学校现有国家重大科技基础设施1个,全国重点实验室5个(含共建2个),国家重点实验室1个,国家工程技术研究中心2个,国家应用数学中心1个,国家临床医学研究中心2个,国家工程实验室1个,国家地方联合工程实验室3个,国家地方联合工程研究中心1个,国家产业创新中心1个,国家协同创新中心1个,国家国际科技合作基地5个,教育部集成攻关大平台2个,教育部前沿科学中心1个,教育部重点实验室12个、工程研究中心8个,教育部医药基础研究创新中心1个,省部共建协同创新中心2个,国家卫生健康委员会重点实验室2个,国家药品监督管理局重点实验室4个、监管科学研究基地1个,国家应急管理部重点实验室1个,中央网信办国家智能社会治理实验室基地1个,省级科研基地等76个;国家高端智库培育单位1个,铸牢中华民族共同体意识研究基地1个,教育部人文社会科学重点研究基地4个、区域与国别研究基地4个。

平台类别 | 平台数量 | 平台目录 |

|---|---|---|

国家级基地 | 2 | 四川大学中国南亚研究中心、铸牢中华民族共同体意识研究基地 |

教育部人文社科重点研究基地 | 4 | 四川大学道教与宗教文化研究所、四川大学中国藏学研究所、四川大学南亚研究所、四川大学中国俗文化研究所 |

教育部国别和区域研究培育基地 | 4 | 美国研究中心、欧盟研究中心、南亚研究中心、波兰与中东欧问题研究中心 |

四川省哲学社会科学重点研究基地 | 11 | 社会发展与社会风险控制研究中心、系统科学与企业发展研究中心、儒学研究中心、社会舆情与信息传播研究中心、纠纷解决与司法改革研究中心、四川省比较文学基地苏轼研究中心、杨慎研究中心、四川佛教文化遗产研究中心、古文字与先秦史研究中心、中华文化外译与研究中心 |

四川省2011协同创新中心 | 2 | 中国西部边疆安全与发展协同创新中心、中国多民族文化凝聚与国家认同协同创新中心 |

四川省新型智库 | 4 | 国有企业改革与发展研究智库、对外开放与合作研究智库、社会治理与公共政策研究智库、自然灾害应急管理与灾后重建研究智库 |

四川省哲学社会科学普及基地 | 6 | 中国传统文化普及基地、区域历史与民族文化社科普及基地、大学精神与大学文化教育社科普及基地、中国特色社会主义法治文化普及基地、安全知识教育普及基地、金融知识普及基地 |

参考资料: (截至2023年11月) | ||

平台类别 | 平台数量 | 平台目录 |

|---|---|---|

国家级科研基地 | 1 | 转化医学国家重大科技基础设施(四川) |

国家重点实验室 | 4 | 水力学与山区河流开发保护国家重点实验室、高分子材料工程国家重点实验室、生物治疗国家重点实验室、口腔疾病研究国家重点实验室 |

国家工程技术研究中心 | 2 | 国家生物医学材料工程技术研究中心、国家烟气脱硫工程技术研究中心 |

国家应用数学中心 | 1 | 四川国家应用数学中心 |

国家临床医学研究中心 | 2 | 国家老年疾病临床医学研究中心、国家口腔疾病临床医学研究中心 |

国家国际科技合作基地 | 5 | 国家生物医用材料国际科技合作基地、能源储备与CCUS国际合作研究基地、口腔疾病研究国际联合研究中心、高分子材料与工程国际联合研究中心、四川医药国际技术转移中心 |

国家工程实验室 | 1 | 制革清洁技术国家工程实验室 |

国家地方联合工程研究中心(工程实验室) | 4 | 麻醉转化医学国家地方联合工程研究中心、环保型高分子材料国家地方联合工程实验室、口腔再生医学国家地方联合工程实验室、能源植物生物燃油制备及利用国家地方联合工程实验室 |

国家产业创新中心 | 1 | 国家精准医学产业创新中心 |

国家协同创新中心 | 1 | 生物治疗协同创新中心 |

基础科学中心 | 1 | “烃类化合物不对称催化转化”基础科学中心 |

参考资料: (截至2023年11月) | ||

研究成果

截至2023年11月,学校共牵头获得国家科技三大奖10项。2022年,学校科研经费达35.2亿元。在人文社会科学方面,学校先后编撰出版了《甲骨文字典》《汉语大字典》《全宋文》《中国道教史》《儒藏》等大型文化建设成果。

成果名称 | 获得奖项、简介 |

|---|---|

《青藏高原考古研究》 | 2019年四川省第十八次社会科学优秀成果一等奖、2020年教育部第八届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)二等奖 |

《传媒与文化——文化视角下的传媒研究》 | 此书将传媒文化置于文化传媒化与传媒文化化的双向互动中进行审视,阐述了传媒对当代社会生活方式的重大影响,厘清了传媒与文化共生共谋的关系,并对当今文化的传媒化特性及传媒文化呈现出的权力化、技术化、娱乐化、市场化、商业化、全球化进行了阐述和论证 |

学术资源

馆藏资源

截至2023年11月,四川大学现有纸本文献839万册、中外文文献数据库325个、古籍特藏文献26.8万册(入选国家珍贵古籍名录48部),收藏文物8.5万余件、动植物标本94万余件(份),各类档案约37万卷(其中珍贵历史档案9000余卷)。

四川大学江安图书馆

四川大学江安图书馆

学术期刊

《四川大学学报(工程科学版)》于1957年创刊,由中华人民共和国教育部主管、四川大学主办的期刊。其被认定为《中文核心期刊要目总览》核心期刊、《中国科学引文数据库(CSCD)》核心期刊、《中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)》统计源期刊(中国科技核心期刊)、“RCCSE中国权威学术期刊”。主要栏目有:土木工程、水利工程、机械工程、电气工程、环境科学与工程、信息工程、化学工程、材料科学与工程等。

《四川大学学报》(哲学社会科学版)创刊于1955年,是一份由中华人民共和国教育部主管,四川大学主办的综合性学术期刊。是CSSCI来源期刊,全国中文核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,中国期刊方阵双效期刊,教育部名刊工程入选期刊。主要发表文、史、哲、政、经、法等学科的优秀学术文章,在人文科学领域关注新思想、新资料和新方法,在社会科学领域重视理论探索、实证调查和社会关怀。

《四川大学学报》(哲学社会科学版)

《四川大学学报》(哲学社会科学版)

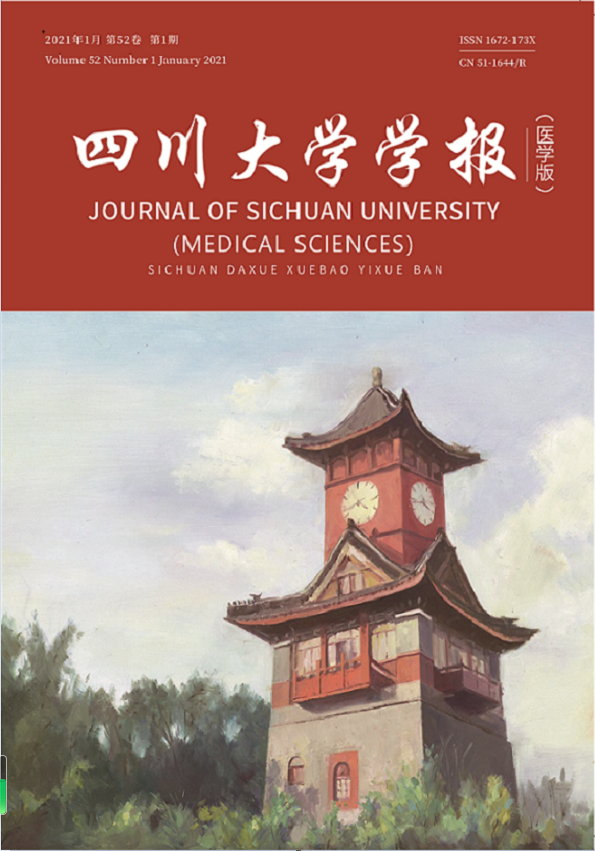

《四川大学学报(医学版)》是综合性医学学术刊物,创刊于1959年,设有前沿医学、专题、论著、技术与方法、研究报告、临床医学及罕见病报告等栏目。

《四川大学学报(医学版)》

《四川大学学报(医学版)》

《四川大学学报(自然科学版)》创刊于1955年,是国家教育部主管,四川大学主办的自然科学综合性学术期刊,国内外公开发行,主要刊登四川大学理科基础研究和应用研究方面的、具有创造性价值的研究论文、快报和综合评述,包括数学,物理学,化学和生物学等基础学科以及无线电电子学,计算机科学,核科学与技术,生物工程,光电技术及材料科学等新兴学科和高新技术学科的内容。

《四川大学学报(自然科学版)》

《四川大学学报(自然科学版)》

《四川动物》杂志创刊于1981年,是中国第一批认定的学术期刊之一,至今已有39年历史。系国内外公开发行的生物科学类(学术性期刊)双月刊。主要报道和交流动物学及其分支学科和野生动物保护方面的基础研究、应用基础研究的成果、理论、经验和动态;宣传保护野生动物。杂志栏目包括研究报告、基础资料、野生动物保护与自然保护区、教学探索、综述和信息动态。

《四川动物》

《四川动物》

《高分子材料科学与工程》创刊于1985年,是面向国内外公开发行的中国国际影响力优秀学术期刊(月刊,每期192页)、国家新闻出版广电总局认定的首批A类学术期刊。其办刊特点是面向国民经济,注重学术性、信息性、实用性,刊载与高分子材料科学与工程领域有关的高分子化学、高分子物理和物化、反应工程、结构与性能、成型加工理论与技术、材料应用与技术开发的最新研究成果,报道在高分子材料与工程学科及其相关的交叉学科、新兴学科、边缘学科的最新科研成果。

《高分子材料科学与工程》

《高分子材料科学与工程》

《生物医学工程学杂志》是由四川省科学技术协会主管,四川大学华西医院、四川省生物医学工程学会主办的国家级医学专业学术期刊,1984年创刊,双月刊,双月25日出版。主要栏目有述评、专家论坛、论著、新技术与新方法、综述等。读者对象适合多学科科研、教学、生产及科技管理人员,相关专业研究生、本科生,以及生物医学工程学爱好者。该刊为中国科技论文统计源期刊(中国科技核心期刊),被Ei Compendex、美国《医学索引》(IM/ MEDLINE)、美国《Chemical Abstract》(CA)、中文核心期刊要目总览(2017年版)、中国科学引文数据库(CSCD)、中国科学研究评价中心(RCCSE)、《中国学术期刊文摘》(CSAC)、《中国学术期刊网络出版总库》及CNKI系列数据库等重要检索系统收录。

《生物医学工程学杂志》

《生物医学工程学杂志》

望江校区

该校区位于成都市一环路南一段24号, 该校区主要有经济学院、数学学院、物理学院/原子核科学技术研究所/原子与分子物理研究所、化学学院、生命科学学院、电子信息学院、材料科学与工程学院、机械工程学院、电气工程学院、计算机学院/视觉合成图形图像技术国家级重点实验室、建筑与环境学院、水利水电学院、化学工程学院、轻工科学与工程学院、高分子科学与工程学院、公共管理学院、商学院、体育学院、国际关系学院、哲学系/道教与宗教文化研究所、生物医学工程学院、分析测试中心全体研究生等。 望江校区是原四川大学与原成都科技大学的所在地,占地3000多亩,主要为四川大学大三、大四及研究生、博士生同学学习的地方,是四川大学的“总部”。

望江校区知文楼

望江校区知文楼

华西校区

该校区位于成都市人民南路三段17号, 主要有华西基础医学与法医学院、华西临床医学院、华西口腔医学院、华西公共卫生学院、华西药学院、生物治疗国家重点实验室、医学前沿科学中心全体研究生等。

华西校区

华西校区

江安校区

江安校区位于成都市双流区川大路, 该校区主要有文学与新闻学院(新闻学院)、历史文化学院(旅游学院、考古文博学院)、法学院、外国语学院、艺术学院、马克思主义学院、灾后重建与管理学院、空天科学与工程学院、网络空间安全学院、新能源与低碳技术研究院全体研究生。

江安校区图书馆

江安校区图书馆

现任领导

职务 | 姓名 |

|---|---|

党委书记 | 甘霖 |

校长、党委副书记 | 汪劲松 |

党委副书记、纪委书记 | 张卓 |

党委副书记 | 李正赤、刘晓虎 |

党委常委、副校长 | 侯太平、姚乐野、叶玲、赵长生、刘超 |

副校长 | 褚良银、游劲松 |

党委常委 | 甘霖、汪劲松、张卓、李正赤、刘晓虎、黄园 |

参考资料: | |

历任领导

类别 | 时期 | 姓名 | 在任时间 |

|---|---|---|---|

历任校长 | 四川中西学堂 | 何维棣 | 1896-1897 |

王荣懋 | 1897-1898 | ||

谷绮龄 | 1899-1900 | ||

李尚昆 | 1901 | ||

蔡德耀 | 1902 | ||

袁凯 | 1902 | ||

四川高等学堂 | 胡峻 | 1902-1909 | |

周翔 | 1909-1912 | ||

骆成骧 | 1912-1916 | ||

国立成都高等师范学校 | 周翔 | 1916-1918 | |

杨若笠 | 1918-1919 | ||

贺孝齐 | 1919-1922 | ||

1922-1924 | |||

付振烈 | 1924-1925 | ||

蔡锡保 | 1925-1926 | ||

国立成都大学 | 1926-1931 | ||

国立四川大学 | 王兆荣 | 1932-1935 | |

任鸿隽 | 1935-1937 | ||

张颐 | 1937-1938 | ||

程天放 | 1938-1943 | ||

黄季陆 | 1943-1949 | ||

四川大学 | 谢文炳 | 1950-1952 | |

周太玄 | 1952-1953 | ||

彭迪先 | 1953-1958 | ||

戴伯行 | 1958-1962 | ||

温建平 | 1962-1977 | ||

康乃尔 | 1978-1981 | ||

柯召 | 1981-1984 | ||

鄢国森 | 1984-1989 | ||

林理彬 | 1989-1994 | ||

历任党组织领导 | 四川大学 | 倪受禧 | 1950-1950 |

谢文炳 | 1950-1953 | ||

戴伯行 | 1953-1956 | ||

丁耿林 | 1956-1975 | ||

温建平 | 1975-1978 | ||

赵铎 | 1978-1984 | ||

饶用虞 | 1984-1994 |

类别 | 时期 | 姓名 | 在任时间 |

|---|---|---|---|

历任校长 | 成都工学院 | 许琦之 | 1954-1956 |

袁仲凡 | 1957-1965 | ||

郑方 | 1965-1978 | ||

成都科学技术大学 | 郑方 | 1978-1982 | |

曹振之 | 1982-1983 | ||

王建华 | 1983-1992 | ||

陈君楷 | 1992-1994 | ||

历任党组织领导 | 成都工学院 | 许琦之 | 1954-1955 |

郑方 | 1955-1978 | ||

成都科学技术大学 | 郑方 | 1978-1983 | |

韩邦彦 | 1983-1985 | ||

赵静桂 | 1985-1994 |

类别 | 时期 | 姓名 | 在任时间 |

|---|---|---|---|

历任校长 | 华西协合大学 | 毕启 | 1913-1930 |

张凌高(代) | 1930-1932 | ||

方叔轩(代) | 1932-1933 | ||

张凌高 | 1933-1946 | ||

方叔轩(代) | 1946-1948 | ||

方叔轩 | 1948-1951 | ||

华西大学 | 刘承钊 | 1951-1953 | |

四川医学院 | 刘承钊 | 1953-1968 | |

马俊之 | 1978-1984 | ||

马俊之 | 1984-1985 | ||

华西医科大学 | 曹泽毅 | 1985-1988 | |

杨光华 | 1988-1995 | ||

张肇达 | 1995-2000 | ||

历任党组织领导 | 华西大学 | 孙毅华 | 1952-1953 |

四川医学院 | 孙毅华 | 1953-1967 | |

李资平 | 1959-1968 | ||

展旗 | 1972-1978 | ||

董启勋 | 1978-1984 | ||

顾德诚 | 1984-1985 | ||

华西医科大学 | 顾德诚 | 1985-1988 | |

陈钟光 | 1988-1995 | ||

吕重九 | 1995-2000 |

类别 | 时期 | 姓名 | 在任时间 |

|---|---|---|---|

历任校长 | 四川联合大学 | 陈君楷 | 1994-1997 |

卢铁城 | 1997-1998 | ||

历任党组织领导 | 四川联合大学 | 饶用虞 | 1994-1996 |

王祯学 | 1996-1997 | ||

卢铁城 | 1997-1998 |

类别 | 时期 | 姓名 | 在任时间 |

|---|---|---|---|

历任领导 | 四川大学 | 卢铁城 | 1998.12-2000.9 |

历任党组织领导 | 四川大学 | 卢铁城 | 1998.12-2000.9 |

校党委书记、校长 卢铁城 | 2000.12-2003.5 | 校党委书记 卢铁城 校长谢和平 | 2003.5-2004.7 |

校党委书记 杨泉明 校长谢和平 | 2004.7-2016.10 | 校党委书记 王建国 校长谢和平 | 2016.10-2017.12 |

校党委书记 王建国 校长 李言荣 | 2017.12-2022.05 | 校党委书记 甘霖 校长李言荣 | 2022.05-2023.02 |

以上表格内容资料来源: (截至2024年5月)

校友 | 简介 |

|---|---|

陈玉君 | 四川大学2003级图书馆学专业,抖料科技创始人,知名区块链媒体人 |

戴志澄 | 曾任职国家卫生部卫生防疫司、疾病控制司司长,主管全国公共卫生、传染病、慢性病预防控制管理工作 |

傅轶 | 四川大学高分子材料科学与工程学院材料学2003届校友,现任广东银禧科技股份有限公司总工程师,2018年获“广东省五一劳动奖章” |

何世平 | 四川大学1977级中文系汉语言文学专业,曾任《青年作家》副主编、峨眉电影频道总监、峨眉电影制片厂厂长、峨眉电影集团董事长、四川省作家协会副主席、成都市作家协会主席。现任四川大学文学与新闻学院校友会会长、四川传媒学院综艺学院院长 |

贾金生 | 现任中国水利水电科学研究院副院长,教授级高工,硕士生导师、博士生导师 |

(截至2024年5月,注:排名不分先后、仅部分列举) | |

北校门

四川大学北校门,民间昵称“红门”,呈中式建筑“品”字型结构,四根方型红色立柱高高耸立,托起左中右三处屋檐,在立柱的下方由八块造型相同的祥云图案的基石固定整个建筑,上方青色屋檐下装饰着彩绘,檐牙高扬,雕梁画栋。在建筑的正中央镌刻着四个金字大字——四川大学,该校名是1985年邓小平同志为四川大学亲笔题写的校名。

四川大学北校门

四川大学北校门

江姐纪念馆

江姐纪念馆位于四川大学望江校区东大门进门右侧,是中国首家江姐纪念馆,也是西南高校首家烈士主题纪念馆,由四川大学艺术学院教授段禹农设计。纪念馆名称由书法家马识途先生题写。江姐原名江竹筠,于1944年—1946年在国立四川大学农学院就读,是为新中国诞生献出宝贵生命的共产党员的典型代表。2020年12月,纪念馆被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省爱国主义教育基地”。

江姐纪念馆

江姐纪念馆

华西钟楼

华西钟楼又名钟塔,原名柯里斯纪年楼,位于华西校区内,为省级文物保护单位。该建设始建于1925年,由美国纽约柯里斯外科医生所捐建,为成都标志性著名建筑物之一。钟楼为两层砖石塔式建筑,高24米,平面呈正方形,长宽9米,占地面积81平方米。底层为单檐歇山式,二层为四方攒尖顶,上部嵌有西式巨钟,底层用青砖砌成南北走向的拱形通道,楼体为青石青砖、青瓦、红色墙体。

华西钟楼

华西钟楼

明德楼

明德楼于1954年基本完成,标志着当时成都工学院大规模基础建设的开端。它最初为成都工学院第一教学楼,后被改用为四川大学行政楼,于2013年初被正式命名为“明德楼”,取意于“大学之道,在明明德”。川大明德楼是四川最具有中西文化合璧特色的城市标志性建筑之一,具有浓烈的传统复兴式建筑色彩,是国家重点文物保护单位,被誉为中国高校建筑之精品,已被建筑史学界收入重要专著 。

明德楼

明德楼

学校标志

校名

四川大学校名中文标准字体是邓小平同志题写的“四川大学”,中文名简称“川大”;英文名“SICHUAN UNIVERSITY”的标准字体是AdobeHebrew-Bold字体。

邓小平同志题写的“四川大学”

邓小平同志题写的“四川大学”

校徽

四川大学校徽是双圆套圆形徽标,以锦绣红为标准色。双圆之间上方是邓小平同志校名题字“四川大学”、下方是学校英文名“SICHUAN UNIVERSITY”(AdobeHebrew-Bold字体)。内圆正中是“凤钟楼”图像标志,该图像标志下方是“1896”字样,代表学校最初创建年份。

凤钟楼图像标志是根据能代表中华传统文化精神、作为百年老校象征的原川大、成都科大、华西医大古建筑意象与凤凰涅槃图腾创意而来。钟的两侧是一对相向高歌的凤凰。双凤之间形成“川U”两字,U表示“University”,与负形形成的“川”字一起意指“川大”。同时,“川”字三笔画像三条水脉,向上延伸,交汇一点,并形成一个顶天立地的人,其中下端是“Men”的缩写M。一对凤凰、三条水脉、“川U”之形,且人立其中,整体有机融构成钟的图像,同时又酷似一座蓄势向上、顶天立地的学术殿堂,既隐含川大海纳百川并最终两次强强合并、三水融一的发展历史及革新精神,又寓意由三所重点高校合并一体的新川大,百年涅槃,不断升华,旨在弘扬百年传统,秉持“海纳百川,有容乃大”的川大精神,以人为本、崇尚学术、追求卓越,用钟声敲开学校百年树人、作育英才的新纪元。

四川大学校徽

四川大学校徽

校旗

四川大学校旗为红、灰双色旗帜。

根据旗帜对色质运用的特定要求,四川大学校旗采用了学校标识色锦绣红的衍伸色中国红(C:0 M:100 Y:100 K:10)与标识色优雅灰搭配,中国红在上,优雅灰在下,其高度比为71:29。旗帜上的校徽和中英文校名(中文名字体为邓小平同志题名书体;英文名字体为AdobeHebrew-Bold体)均以白色印制。

四川大学校旗上,“四川大学”中英文校名标准字样和校徽标识居中,合理分布于具有川大标识特征的中国红与优雅灰色块上。旗面热烈庄重、典雅朴实、简洁大方,昭显着四川大学立足中华、放眼世界,既求真务实、严谨沉稳,又不断开拓创新、追求卓越的理想信念和永远朝气蓬勃、如锦如绣的灿烂前程。

四川大学校旗

四川大学校旗

标识色

四川大学标识色为锦绣红和优雅灰。

红檐青砖是四川大学老建筑的形象特征。这些老建筑承载着四川大学百年的文化传统,见证着四川大学百年的砥砺奋进,昭示着四川大学的豪迈气度。作为四川大学标准色的锦绣红和优雅灰萃取于这些老建筑的色彩运用元素,既是对学校百年人文底蕴的形象化昭显,也寓意着对学校百年历史文化的传承弘扬。

锦绣红,具有阳光和朝霞的气质,既给人以激情热烈、朝气蓬勃的活力,又不乏典雅沉稳、古色古香的朴实,透露出中国名校当有的文化气质。

优雅灰,具有青砖与银色的品格,既给人严谨沉稳、求真务实的传统韵味,又因其坚毅执着、洗尽铅华的特质,寓意着百年老校坚守的文化追求。

四川大学标识色

四川大学标识色

精神文化

校训

四川大学校训为“海纳百川,有容乃大”,是四川大学发展历程、办学特色与人才培养、科学研究、社会服务、国际交流等学校整体价值追求的总体概括。

“海纳百川,有容乃大”首先体现了学校发展历史和现实的统一。它反映了原四川大学、成都科学技术大学、华西医科大学“三强合并”前三校不断融合、改革、发展的历史以及相互之间深厚的历史渊源,也直接反映了新川大“三强合并”的现实。其次,体现了继承和创新的统一。四川大学是生产和传播新思想、新理念的重要基地,也是社会先进文化的示范区和辐射源。学校扎根于中华民族五千年文明的沃土之中,以海纳百川的博大胸怀,吸收消化世界上一切优秀的文化遗产,在古今中外文化的交融中,创造出高水平的人类文明成果。再次,体现了科学与民主精神的统一。四川大学学科较全,文、理、工、医、经、管、法、艺,各学科如众水相聚,相互激荡、相互融汇,从而不断产生边缘学科、交叉学科和新兴学科,推动科学技术飞速发展。同时,“海纳百川,有容乃大”也是民主精神的体现。大学是各种文化思潮冲撞和对话的舞台,也是各家各派学术思想汇聚的大海,百家争鸣、百花齐放。

“海纳百川,有容乃大”不仅蕴含着多种精神之内涵,并且恰巧暗嵌“川大”二字。

四川大学校训

四川大学校训

李岚清为川大校庆篆刻的校训

李岚清为川大校庆篆刻的校训

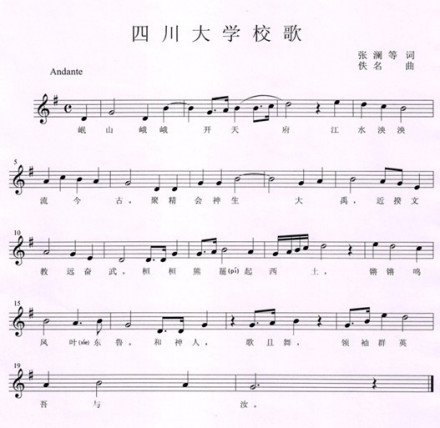

校歌

《四川大学校歌》采自于学校历史上张澜担任校长期间的校歌,由张澜等作词、佚名作曲。

1926年,张澜担任作为四川大学前身之一的国立成都大学校长一职。在掌校期间,张澜亲自对原《四川省城高等学堂校歌》歌词作了部分修改,形成了学校校歌。

因张澜修订形成的这首原校歌歌词简短凝练、内涵丰富,立足岷峨天府,深及华夏文脉,具有强烈的文化传承、创新勃发的意识,旋律简洁优美、琅琅上口,不仅气势恢宏,而且境界非凡。其中的“江水泱泱”“锵锵鸣凤”等意象切中四川大学海纳百川、锐意创新的并校改革实践,而“文教奋武”“领袖群英”等抒怀则体现了四川大学人才培养的目标。故确定该歌为四川大学的校歌。

张澜等作词、佚名作曲 岷山峨峨开天府, 江水泱泱流今古。 聚精会神生大禹, 近揆文教远奋武。 桓桓熊罴起西土, 锵锵鸣凤叶东鲁。 和神人,歌且舞, 领袖群英吾与汝。 |

|

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。

四川大学校歌

四川大学校歌