-

巴黎大学 编辑

巴黎大学(法:Université Paris,英:University of Paris),是欧洲最古老的大学之一,坐落在法国首都巴黎,创建于1200年,后于1968年因法国学生革命,巴黎大学被拆分成13所独立大学为: 巴黎第1至第13大学。巴黎大学分别在1200年和1215年获得法王腓力二世和教宗英诺森三世的官方认可,1257年,巴黎大学的索邦学院成立,从此,索邦(Sorbonne)也成为巴黎大学的代称。2006年以来,法国政府实行高等教育改革,实施了卓越大学计划,建立“高等教育与研究集群”,提高办学效率和国际化水平: 索邦大学继承了巴黎第四和第六大学,沿用了索邦的名号;巴黎西岱大学继承了巴黎第五和第七大学,并整合了巴黎地球物理学院;巴黎文理研究大学继承了巴黎第九大学,并整合了巴黎高等师范学院,巴黎高等矿业学院等院所;巴黎萨克雷大学继承了巴黎第11大学(原巴黎大学理学院),并整合了巴黎萨克雷高等师范学校、巴黎中央理工-高等电力学院、法国高等科学研究所等所。

中文名:巴黎大学

外文名:Université Paris(法文)University of Paris(英文)

创办时间:约 1200年

办学性质:公立院校

学校类别:综合类院校

现任领导:Christine Clerici

院系设置:卫生学院,理学院,人文与科学学院

校训:磨难,永远是成长的基石

主要奖项:诺贝尔奖乔治·萨顿奖

纹章

巴黎大学的前身是索邦神学院,1261年正式使用“巴黎大学”一词。但更早可以追溯到1150-1160年。英国第一所大学牛津大学就是1167年从巴黎大学回到英国的师生建立的。在13世纪时,巴黎大学的学生已经上万,许多来自欧洲的邻国。在很长时间里,巴黎大学同教皇和国王都有特殊关系。

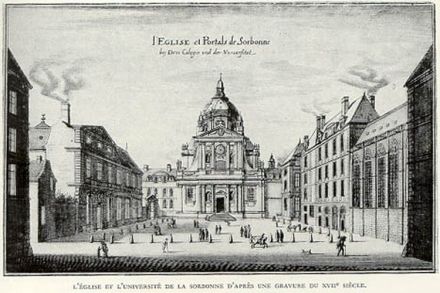

17世纪版画

17世纪版画

受拿破仑教育改革影响,巴黎大学于1793年被撤销,直至1896年才获得重建。

1971年分立

巴黎大学

巴黎大学

巴黎第1、2、3、4、8、9、10等7校以人文社科为主,兼设其他学科。巴黎第5、6、7、11、12、13等6校兼有文、理、医、法、经济等学科,其中巴黎第11、第12和第13大学还设有工科。

巴黎大学公署

巴黎大学公署

2010年代合并

2010年,法国政府正式启动卓越大学计划(Initiatives d’Excellence, IDEX),通过合并大学、大学校及研究院所等教研机构为的大学与科研机构共同体(La communauté d'universités et établissements, ComUE)以提升法国大学综合实力:

2007年开始,巴黎第十二大学作为创始成员加入巴黎东部大学,自2010年后采用惯用名称“Université Paris Est Créteil”(UPEC)

2010年,巴黎第九大学并入新成立的巴黎文理研究大学(Université PSL)。

2014年12月29日,巴黎第十一大学加入新成立的巴黎萨克雷大学(Université Paris-Saclay)。

2014年12月31日,巴黎第三大学、巴黎第五大学、巴黎第七大学和巴黎第十三大学组成索邦巴黎西岱大学(Université Sorbonne Paris Cité),其中“西岱”(Cité)意思是城市。

2018年1月,巴黎第四大学和巴黎第六大学组成索邦大学(Sorbonne Université)。

2019年3月20日,索邦巴黎西岱大学解散。巴黎第五大学、巴黎第七大学以及巴黎地球物理学院再次重组,沿用巴黎大学(Université de Paris)作为其新名称。2022年3月4日,该校的官方名称通过法令更为巴黎西岱大学(Université Paris Cité)。

目前,还剩下巴黎一大、巴黎二大、巴黎三大、巴黎八大和巴黎十大和巴黎十三大(更名为Université Sorbonne Paris Nord)仍然是独立大学,其他的巴黎大学已经全部重组。

老巴黎大学坐落在巴黎市中心的巴黎拉丁区。区内书店林立,仅巴黎大学西门一侧100多米长的街道上,大小书店就不下10家之多。咖啡馆和旅馆也成为巴黎大学附近的主要建筑,长期以来,学界人士和青年学生不满足于课堂上的知识传授,而是热衷于课堂外的自由讨论,咖啡馆便为他们提供了适宜的场所。

巴黎大学

巴黎大学

图书馆

大学图书馆

大学图书馆

巴黎大学

巴黎大学

1814年,阿贝尔·雷马萨在巴黎大学开设了中国语言学课程。自此,中国语言学在欧洲进入了大学这个神圣的殿堂,被列为专门的学习课程。可见,巴黎大学与中国的交流和交往源远流长。著名学者傅斯年曾经指出:“说到中国学在中国以外之情形,当然要以巴黎学派为正统。”“而近八十年中,以最大的三个人物的贡献,建设出来中国学上之巴黎学派。”这三个人物是茹里安、沙畹和伯希和。而巴黎大学中西比较文学讲座的主持人、学贯中西的作家与社会学教授艾田蒲则是法国从事中西文化交流与比较研究的一代宗师,对中国文化了解颇深。他曾与马尔罗等人发起成立“中国之友协会”,又于20世纪70年代主持编译“认识东方”丛书,主要译介亚洲地区各国的文学作品。

目前,汉学研究的教研项目主要由原巴黎第七大学继承,并与法国国立东方语言文化学院(INALCO)共同授课。

如今,巴黎大学与全球53个国家,约三百所高等教育机构,合共签署了过千项交换协议。学生可以通过欧盟伊拉斯谟世界计划(Erasmus Mundus)到欧洲境内交换学习或取得双学位,也可以通过校际交换协议到北美、澳洲或亚洲进行学习。

在与中国的合作方面,清华大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、华中科技大学、华东师范大学、南京大学、香港科技大学、台湾清华大学、台湾师范大学等,均与该校拥有学生交换项目。

玛丽·居里,物理学者,1903年诺贝尔物理奖得主,1911年诺贝尔化学奖得主。

皮埃尔·居里,物理学者,1903年诺贝尔物理奖得主。

加布里埃尔·李普曼,物理学者,1908年诺贝尔物理奖得主。

让·佩兰,物理学者,1926年诺贝尔物理奖得主。

路易-维克多-皮埃尔-雷蒙·第七代德布罗意公爵,物理学者,1929年诺贝尔物理奖得主。

弗雷德里克·约里奥-居里,物理学者,1935年诺贝尔化学奖得主。

伊伦·约里奥-居里,物理学者,1935年诺贝尔化学奖得主。

乔治·萨顿奖得主

乔治·冈圭朗(Georges Canguilhem,1904—1995),法国哲学家、生物史学家、科学史家。代表作《常态与病态》。1983年荣获科学史研究领域的最高荣誉——乔治·萨顿奖章。

哲学家

德尼·狄德罗(Denis Diderot,1713—1784),法国启蒙思想家、唯物主义哲学家、作家、百科全书派代表人物。

让·伊波利特(Jean Hyppolite,1907—1968),法国哲学家,曾任巴黎高等师范学院校长,法兰西学院教授。

吉尔·德勒兹(Gilles Louis Rene Deleuze,1925—1995),法国后现代主义哲学家。

让·卡瓦耶斯(Jean Cavailles,1903—1944),法国哲学家、数学家。代表作《论逻辑和科学理论》。

加斯东·巴什拉(GastonBachelard,1884—1962),法国哲学家,科学家,诗人,代表作《梦想的诗学》等。

吉尔伯特·西蒙栋(Gilbert Simondon,1924—1989),法国哲学家。著有《技术对象的存在形式》等。

科学家

儒尔斯·亨利·庞加莱(Jules Henri Poincaré,1854—1912),物理、数学家。

路易·巴斯德(Louis Pasteur,1822—1895),法国著名的微生物学家、化学家。

钱三强(1913年10月16日—1992年6月28日),中国原子能科学事业的创始人,中国“两弹一星”元勋,中国科学院院士。

其他人物

西蒙·波娃,存在主义作家。

列维·斯特劳斯(Claude Levi-Strauss,1908—2009),人类学家,结构主义大师。著有《种族的历史》《忧郁的热带》等。

王世杰,中央研究院第一届院士,国立武汉大学第一任正式校长,曾任国民党政府外交部长。

金圣华,法国巴黎大学博士,现任香港中文大学翻译系讲座教授,香港中文大学校董,香港翻译学会会长。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。