-

宫殿建筑 编辑

宫殿建筑,又称宫廷建筑,为传统建筑之精华。古代皇帝为了巩固自己的统治,突出皇权的威严,满足精神生活和物质生活的享受而建造的规模巨大、气势雄伟的建筑物。这些建筑大都金玉交辉、巍峨壮观。

中国古代宫殿建筑采取严格的中轴对称的布局方式,古代宫殿建筑物自身也被分为两部分,即“前朝后寝”:“前朝”是帝王上朝治政、举行大典之处,“后寝”是皇帝与后妃们居住生活的所在。

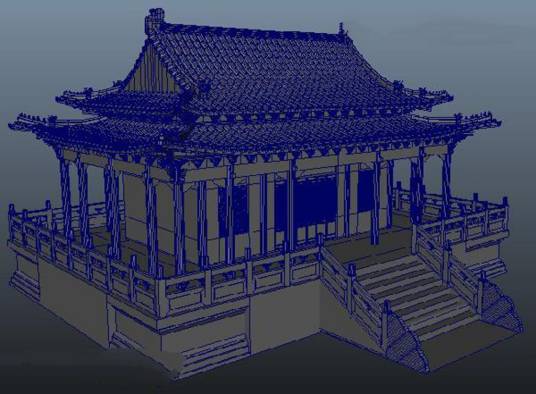

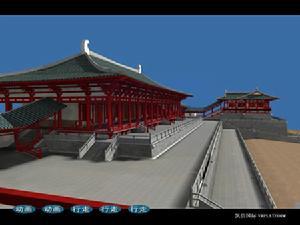

万象神宫

万象神宫

同时,明堂又是标新立异、时髦华丽之作。武则天以独特的方式和创新精神建造明堂,“时既沿革,莫或相遵,自我作古,用适于事”,一反过去拗于周制的复古传统和呆板四方的单层建筑模式,又在内涵上继承了传统明堂“象天法地”的设计原则。唐洛阳宫明堂上圆下方的建筑形制,开创了以后中国古代明堂建筑由方到圆的先河,它所体现出的天子与天相通、象征性表达四时、十二时辰、二十四气以及四面八方、天人合一、天圆地方等宇宙时空观的思想,直接影响了后来的明清礼制建筑——天坛祈年殿的形制与设计。明堂建成后,武则天非常高兴,“永昌元年正月元日,始亲享明堂,大赦改元。其月四日,御明堂布政,颁九条以训于百官。文多不载。翌日,又御明堂,飨群臣,赐缣纁有差。自明堂成后,纵东都妇人及诸州父老入观,兼赐酒食,久之乃止。吐蕃及诸夷以明堂成,亦各遣使来贺。” 可见当时大唐第一高楼——明堂落成之后天下轰动的盛况,游客纷至沓来,像极了今天世界第一高楼“迪拜塔”刚落成时的样子。只不过,这个大唐最著名的地标和旅游景点只是偶尔对游客开放。

不过,明堂“大唐第一高楼”的称号并没有保持多久。则天帝是个高楼迷,明堂建成后不久,即命僧薛怀义开始修筑更高的用来安放大佛的“天堂”。 《旧唐书·则天皇后本纪》记载:“怀义作夹大像,其小指犹容数十人。于明堂北起天堂五级以贮之,至三级则俯视明堂矣”,《资治通鉴·唐纪二十一》也记载:“天堂始构,为风所摧,更构之。日役万人,采木江岭,数年之间,所费以万亿计,府库为之耗竭。” 可见,天堂工程比明堂大的多,也比明堂(高88米)高的多,在第三层就可以俯视明堂全景,仅天堂内放置的大佛就高达百尺(30多米),其小指就能容数十人。而且,天堂在初建之时,曾数次被大风吹倒而后重建。虽然史书没有明确记载天堂的确切高度(估约150米以上),但它是我国古代木结构第一高楼则是毫无疑问的。

大唐帝国第一、第二高楼——天堂、明堂的落成,构成了神都洛阳城最恢弘壮丽的天际线,代表了大唐建筑技术无与伦比的杰出成就,折射出大唐国民昂扬自信、开拓奋进、蓬勃向上的时代精神。大唐,正站在世界之巅,神都,则是万国中心。

然而由于明堂离天堂过近(考古勘察知,两者之间的夯土地基仅距16米),“证圣元年(695)正月丙申夜,天堂火灾,延及明堂,至清晨,二堂具毁”。明堂是帝国命运和皇权的象征,明堂被毁这件事对武则天打击很大,然而她并没有灰心。同年三月,武则天诏令原尺寸重建明堂,天册万岁二年(696年)三月新明堂落成。由于这次新修的明堂贡奉的是武氏族人,故为武周明堂,又号曰“通天宫”。

开元年间,唐玄宗励精图治,国势日隆,曾先后5次移居东都,在洛阳主政近11年,开创了繁盛一时的“开元盛世”。这时的大唐帝国依然是两京并重,“三秦九洛,咸曰帝京”,在唐玄宗眼中,东都依然是第二首都。帝国心脏,东西两京,攘外安内,交相辉映,他们共同撑起了大唐盛世的天空。开元五年(717年)唐玄宗更明堂为“乾元殿”;开元十年(722年),又恢复了“明堂”旧称。

开元末期,唐玄宗迷恋杨玉环而对其无法自拔,从此沉醉于歌舞升平、声色犬马之中,“春宵苦短日高起,从此君王不早朝”。这时的唐玄宗已无进取之心,亲佞远贤,朝政渐废。至天宝年间,玄宗已不出长安,东都的重要性已渐被遗忘, 这也为以后的“安史之乱”和大唐的急剧中衰埋下了伏笔。开元二十六年(738年),玄宗认为洛阳明堂“体式乖宜,违经紊乱,雕镌所及,穷侈极丽”,遂于十月二日诏令将作大匠康素往东都毁明堂;开元二十七年(739年),“素以毁拆劳人,遂奏请且拆去上层,卑于旧制九十五尺。又去柱心木,平座上置八角楼。楼上有八龙腾身捧火珠。又小于旧制周围五尺。覆以真瓦,取其永逸。”这座新殿依旧叫“乾元殿”;“二十八年,佛光寺火,延烧廊舍,改新殿为“含元殿”。可见这时的明堂,被拆掉了最上层,去掉了通心柱,并在中层鼓座上改置了八角形攒尖顶;其高度依然有200尺近60米之高,依然是一个体量庞大的巨型建筑。

安史之乱(755年~763年)中,明堂经叛军和回纥兵两次焚烧,762年最终被毁。乱后,大唐的强大国力骤然崩塌,一蹶不振,进入了长达一个半世纪的藩镇割据、宦官乱政和朋党之争局面中。除了那些千古流芳的诗人墨客的名字外,这个时期的大唐似乎乏善可陈,已开始被世界渐渐遗忘。

明堂,帝国国运的象征。唐明堂——万象神宫、通天宫的命运见证了大唐帝国的盛衰沉浮、荣辱变迁。它曾经是以世界第一的高度傲然于世,睥睨天下,后来又自毁求全,但也仍不失英武伟岸之气,可最终还是在战乱中轰然倒下了,化为焦土残垣。

其他建筑

天阙:即龙门“伊阙”,位于中轴线的最南端,对应于天上的“天阙星座”。

天枢

天枢

天津:即“天津桥”,隋炀帝时所建。洛阳就像天帝的居所“紫微宫”,洛水就像天上的“银河”,其上之桥则喻意通向天庭天子之渡口,故取名“天津桥”。

应天门

应天门

天堂:即礼佛堂“天堂”,内贮大佛,高度估约150米以上,史上最高之木构建万象神宫国家遗址公园

据记载,明堂建于公元688年,号“万象神宫”,高约86米,是武则天布政令、飨群臣、迎使节、祭天地的大殿,是武周王朝的统治中心。1986年,明堂遗址在今天洛阳中州路与定鼎路交叉口东北侧被发现。

最初咸阳宫位于秦都咸阳城的北部阶地上,在秦始皇统一六国过程中,不断进行扩建。据记载,该宫“因北陵营殿”,为秦始皇执政“听事”的所在。

秦末项羽入咸阳,屠城纵火,咸阳宫大半夷为废墟。

据考古专家推测,整个关中地区都是都城,咸阳宫西路直至阿房宫,再至终南山修建门阙,东路直至极庙(信宫)途中架起阁道,犹如空中走廊整体连接,整体是按照星象规划的。把南边的秦岭,西边的陇山北边的北部山系,和东边的崤山黄河做为外部城墙。秦朝在关中地区修建了300多个离宫别馆,而且这些离宫别管之间都是用各种道路连接起来,复道、甬道、阁道。考古专家据此推断,广义上咸阳宫总面积可能相当于汉长安城的近百倍,故宫的两千多倍。

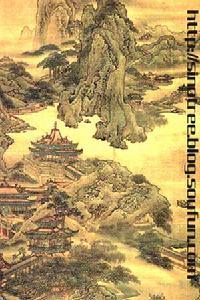

阿房宫

阿房宫

阿房宫是秦始皇在统一六国之后于骊山修建的豪华宫殿。阿房宫遗址位于秦都咸阳上林苑内,阿房宫是秦王朝的巨大宫殿,遗址在今西安西郊15千米的阿房村一带,始建于公元前212年。为中国重点文物保护单位。1961年中华人民共和国国务院公布为全国重点文物保护单位。杜牧曾经写过《阿房宫赋》,认为此宫殿被项羽焚烧。清代画家袁耀也曾绘制过《阿房宫图》。秦朝此宫殿仅完成地基而已,也未被火焚烧过,项羽焚烧的是咸阳宫。

阿房宫

阿房宫

杜牧描绘的这幅阿房宫盛景不止一次地出现在中国社科院考古研究所研究员、阿房宫考古队队长李毓芳的脑海里。这位从事宫殿考古40年之久的研究人员很清楚,这仅是文学描写,出土资料才是还原历史的最可靠手段。

阿房宫基础夯土台基东西北三面建筑有高大的城垣,故又称阿城,其名称的出现不会晚于汉代。《汉书·东方朔传》载:“举籍阿城以南。”唐颜师古注:“阿城,本秦阿房宫也,以其城壁崇广,故俗呼为阿城。”

考古发现,阿城的北垣长1270米。由于夯土台基的西部和东部为现代村庄覆盖,故西墙和东墙的详细情况还不清楚。

2007年12月,由中国社科院考古所和西安市文保考古所联合进行的阿房宫遗址考古活动终于结束了。阿房宫考古队队长李毓芳(中国社会科学院考古研究所研究员)表示,此次活动基本摸清了阿房宫及其周围秦汉宫室建筑的情况。结论显示,阿房宫只有一座建了一半的前殿。文学作品和历史典籍中那些宏大宫室场景的描写,勾勒的是该组宫殿的设计蓝图而已。项羽“火烧阿房宫”的传闻也缺乏考古证据的支持。 尽管考古队员将钻眼打到每平方米5个之多,还是没有发现任何灰烬层。项羽火烧阿房只是一场历史误会。

尽管考古发掘表明,阿房宫只有一座前殿,根本称不上是一座“宫”,更不用说是中国历史上最大的宫殿了,但关于这座神奇宫殿的传说却流窜于各种历史文献之中。后魏地理学家郦道元在《水经注》中说,为了预防刺客,秦始皇让人用磁石建造阿房宫的北阙门,这样身怀利刃的刺客经过此地时就会被发现。《三辅旧事》则说,秦始皇将东方六国的兵器收集起来,铸造成12个铜人,安置在阿房宫门口,作为显赫功绩的象征。

长乐宫

长乐宫

长安在秦代原是咸阳附近位于渭河南岸一个乡聚的名称,由于成为交通的要冲而成了兵家的必争之地。刘邦采纳了贤臣张良的建议,遂定都于此。

长安城里有三级宫殿:长乐宫,未央宫、建章宫,合称“汉三宫”。而长乐宫位于城东南角,平面近方形,周围夯筑宫墙,墙基宽20米,周长1万米,面积约6平方公里,相当于汉长安城的六分之一。宫墙的四面有门。宫内的殿址破坏严重。 在历史上,长乐又叫“东宫”。当时有名的军事家韩信就是被刘邦的老婆吕雉谋杀在这里。刘邦死后,皇帝移住未央。长乐宫就专供太后居住,遂得名。长乐宫遗址又出土罕见排水渠道,在一米多深的地下,两组陶质排水管道如两条南北向的巨龙“聚首”在一条长达五十七米的排水渠边。而排水渠道由一条排水渠和长短不一、粗细不均的五角形排水管道共同构成。排水渠长达五十七米,宽约一点八米,深约一点五米,在接纳了来自南方和东方的各个排水管道的污水之后,便向西北方向流去。这从侧面表明了西汉时期中国皇宫建筑的高超水平。

长乐宫不愧是中国汉代的“三宫”之一。

未央宫

未央宫

汉未央宫在长安城的西南部(今天的西安市西北5公里),是汉朝君臣朝会的地方。总体的布局呈长方形,四面筑有围墙。东西两墙各长2150米,南北两墙各长2250米,全宫面积约5平方公里,约占全城总面积的七分之一。 未央宫建于长乐宫修复后不久,是汉高祖称帝后兴建,由刘邦的重臣萧何监造。自未央宫建成之后,汉代皇帝都居住在这里,所以它的名气之大远远超过了其他宫殿。在后世人的诗词中未央宫已经成为汉宫的代名词。整个宫殿由承明、清凉、金华等40多个宫殿组成。南部正门以北偏西建未央宫前殿,汉未央宫的遗址仍存有当时高大的夯土台基。

建章宫

建章宫

东晋建都建邺城后,改名建康。并按照西晋旧都洛阳格局,对东吴建邺城进行改建,新建皇宫“建康宫”。之后的南朝政权四个朝代沿用建康宫城未有改变。

六朝时期的建康城是世界上第一个人口超过百万的城市,以建康为代表的南朝文化,与西方的古罗马被称为人类古典文明的两大中心,在人类历史上产生了极其深远的影响。

南宋建炎三年(1129)又改江宁府为建康府。元朝,建康府先后改称建康路、集庆路。

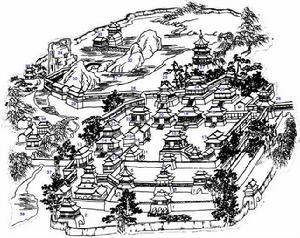

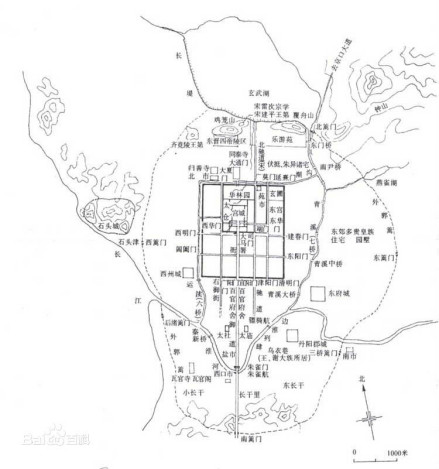

晋建康宫

晋建康宫

东晋和南朝的都城仍沿用吴旧城,增辟九座城门。齐时在土城外包砖。宫城是东晋咸和年间在吴昭明宫、苑城的旧址新建的,称建康宫,又称台城。据记载有宫墙三重,外周八里。南面正面是大司马门,直对都城正门宣阳门,两门之间是二里长的御道。御道两侧开有御沟,沟旁植槐、柳。大司马门前东西向横街,正对都城的东、西正门。苑囿主要分布于都城东北郊。宫城北有华林园,原是东吴的旧宫苑,宋时加以扩建。覆舟山有乐游苑,宋时就东晋药圃建成。玄武湖在都城北。东晋时筑长堤以防水患,并引湖水通入华林园、天渊池和宫内诸沟,再下注南城壕。

建康无外郭城,但其西南有石头城、西州城,北郊长江边筑白石垒,东北有钟山,东有东府城,东南两面又沿青溪和秦淮河立栅,设篱门,成为外围防线。都城南面正门即宣阳门,再往南五里为朱雀门,门外有跨秦淮河的浮桥朱雀航。宣阳门至朱雀门间五里御道两侧布置官署府寺。居住里巷也主要分布在御道两侧和秦淮河畔。秦淮河南岸的长干里就是著名的居住里巷,北岸的乌衣巷则是东晋王、谢名门巨族累世居住之地。王公贵族的住宅多分布在城东青溪附近风景优美的地带。

六朝帝王都信仰佛教,建康城内外遍布佛寺,有五百余所。著名的有同泰寺(今鸡鸣寺前身)、瓦官寺、开善寺和城东北摄山的石窟寺等。

城中河道以秦淮河通长江,又从秦淮河引运渎直通宫城太仓,运输贡赋,北引玄武湖水南注青溪和运渎,以保证漕运和城壕用水。

建康城作为都城的三百多年中,不断发展,商业繁华,人才荟萃,文物鼎盛,成为南方政治、经济和文化的中心。

1129年,宋高宗也曾一度来过金陵,并改江宁府为"建康府",表示要在这里领导抗金,恢复北宋的河山。

1135~1162年,建康城先后四次重修。建康城内的布局是:将南唐宫城改为行宫,宫门前的虹桥改名"天津桥"(今内桥)。行宫的东、北、西三面大多是军营,官署和学校主要在行宫的东南面,如今的"夫子庙"就是宋代开始建立的"建康府学"。商业区和居民区,则集中在行宫南面和西南面的秦淮河两岸。

自隋文帝开始,以大兴殿为中朝,是皇帝主要听政视朝之处,每逢朔(初一)、望(十五)之日,皇帝均临此殿会见群臣,视朝听政。另外,皇帝登基,册封皇后、太子、诸王、公主大典及宴请朝贡使节等也多在此殿举行。

唐高宗以后,皇帝多移居大明宫和兴庆宫,但每遇登基或殡葬告祭等大礼,如唐德宗、唐顺宗、唐宪宗、唐敬宗即位,唐代宗、唐德宗葬仪仍移于大兴宫(太极宫)进行,它在长安三内诸殿中地位最尊。

大兴宫为隋高祖杨坚开皇二年(公元582年)兴建,开皇三年建成,由建筑师宇文恺主持修建,为隋朝皇宫。唐睿宗景元元年(公元710年),改称太极宫。宫城坐落在大兴城中轴线北端、大明宫之西。自隋文帝开始,以大兴殿为中朝,是皇帝主要听政视朝之处,每逢朔(初一)、望(十五)之日,皇帝均临此殿会见群臣,视朝听政。另外,皇帝登基,册封皇后、太子、诸王、公主大典及宴请朝贡使节等也多在此殿举行。

大兴殿

唐高宗以后,皇帝多移居大明宫和兴庆宫,但每遇登基或殡葬告祭等大礼,如唐德宗、唐顺宗、唐宪宗、唐敬宗即位,唐代宗、唐德宗葬仪仍移于大兴宫(太极宫)进行,它在长安三内诸殿中地位最尊。大兴殿位于宫城的中央,东临东宫,西连掖庭宫,南接皇城,北抵西内苑。东西宽2820米,南北长1492.1米,面积2.9平方公里,约相当今北京明清故宫的近五倍。

大明宫

大明宫

明故宫壮丽巍峨,殿阁崇伟,始建于元至正二十六年(1366年),后经明洪武十年(1377年)改建完成。曾为明洪武、建文、永乐三代皇宫。直到明永乐十九年(1421年)明成祖朱棣迁都北京后,南京故宫才正式结束皇宫使命,但仍由皇族和重臣驻守,地位十分重要。

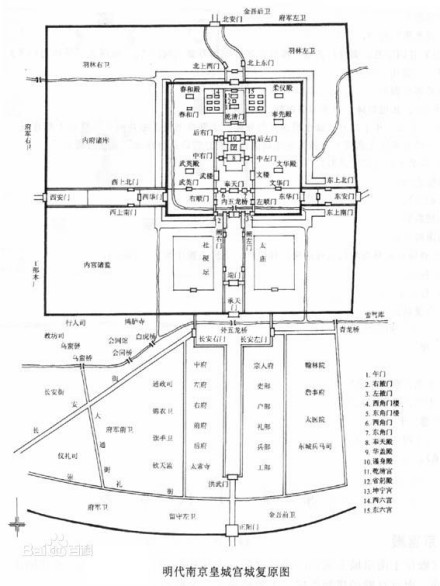

南京故宫

南京故宫

南京故宫始建于元至正二十六年(1366年),地址在元朝集庆城外东北郊(即南京市中心东部),初称“吴王新宫”,后又称"皇城"。 由于当时朱元璋尚未称帝,故新宫建筑规模有限,只有中路的外朝和内廷建筑,东西两侧空地均未兴建宫室。 新宫东西宽790米,南北长750米,有门四座,南为午门,东为东华门,西为西华门,北为玄武门。 入午门为奉天门,内为正殿奉天殿,殿前左右为文楼,武楼。 后为华盖殿,谨身殿。 内廷有乾清宫和坤宁宫,以及东西六宫。

洪武元年(1368年),朱元璋即位称帝,以应天府为南京,开封为北京,并于次年在凤阳兴建中都城。 由于人力物力全被集中于中都城池和宫殿的兴建,因此南京宫殿的扩建工作再度终止。 此后数年间只对已有宫殿进行了必要的维修。

洪武八年(1375年)朱元璋放弃营建中都的计划,集中力量修建南京。 此次修建,增设午门左右两阙,在奉天门左右增加东西角门,并增建文华殿,武英殿等建筑。洪武二十五年(1392年),再次增建,在皇城外增设宫墙,以新墙之内为皇城,原皇城改称宫城。 在宫城前建造了端门,承天门,金水桥,形成"T"字型广场,向南直抵1373年建造的洪武门。广场东侧为五部(刑部在皇城之北的太平门外),西侧为五军都督府。

南京故宫修建时注意了风水的问题,以紫金山的富贵山为靠山,但是由于选址的局限,内廷部分是在被填平的燕雀湖上建造的,虽然采用了打入木桩,巨石铺底,以及石灰三合土打夯等方法加固地基,但日久之后仍然出现地基下沉的问题,宫内容易形成内涝,排水不易。同时宫城离外城过近,战时不易防卫。

南京故宫卫星复原图

遗址概念图

遗址概念图

朱棣即位后仍居于南京故宫中,但同时下令以北平(今北京)为行在,准备迁都。永乐十八年(1420年),北京故宫建成,次年朱棣迁都北京,此后南京故宫不再使用,但仍作为留都宫殿,委派皇族和内臣管理。此后数百年间,风吹雨打,自然损坏也很严重。如明英宗正统十四年(1449年)夏六月天降雷雨,谨身、华盖等殿被雷电击中起火。宪宗成化二十一年(1485年)五月,“南京大风拔太庙树,摧大祀殿及皇城各门兽吻”。世宗嘉靖元年(1522年)“秋七月,暴风雨,江溢,郊社陵寝宫阙城垣皆坏”。到公元1644年,李自成率农民起义军攻陷北京,崇祯皇帝的弟弟朱由崧逃往南京,建立南明小朝延时,明故宫已相当破败,以致朱由崧只能在南京即皇帝位于武英殿了,因为金銮宝殿已荡然无存。

崇祯十七年(1644年),福王朱由崧在此即位,一度建立南明政权。 此时的明故宫内大多殿宇已经坍毁无存,南京太庙也早已被焚毁,朱由崧进行了一些修复工作,兴建了奉天门,慈禧殿等建筑。

清灭南明后,改南京为江宁,将明皇城改为八旗驻防城,设置将军及都统二衙门于明故宫中,还从太平门至通济门加筑城墙予以隔离,明故宫建筑遭到很大破坏。

南京故宫模型(南京博物院展品)

康熙年间,曾取明故宫石料雕件修建普陀山庙宇。公元1684年,康熙皇帝首次南巡,到达江宁(南京),见到残破不堪的“明时故宫”大为感慨,作《过金陵论》一文写道:“道出故宫,荆榛满目,昔者凤阙之巍峨,今则颓垣残壁矣!……顷过其城市,闾阎巷陌未改旧观,而宫阙无一存者,睹此兴怀,能不有吴宫花草、晋代衣冠之叹耶!”可见此时的明故宫已经相当荒凉。

太平天国攻陷南京后,没有使用明故宫作为宫殿基址,而是在城中另择新址营建新宫,此间拆取明故宫大量石料和砖瓦。至太平天国灭亡时,明故宫的宫殿和宫墙已基本无存。

遗址概念图

遗址概念图

民国时期,曾计划以明故宫地区为中央行政区,但由于财力和战争的原因,该计划没有全部实现,只是在明故宫遗址范围内修建了中国国民党中央监察委员会和中国国民党中央党史资料陈列馆。1929年为了迎接孙中山先生灵柩安葬中山陵,新建的中山东路从明故宫遗址中穿过,将其划为南北两部。 至民国后期,明故宫已成为一处小型机场。

1949年南京刚一解放,刘伯承、陈毅等同志即邀请有关专家、学者座谈,征求保护意见。与会者一致认为这是中国历史上重要的明朝皇宫遗址,应该予以保护,因此决定将约350个石柱础就地深埋,埋入路北侧中轴线及其两侧;将中山东路北侧约60万平方米的地辟为南京军区教练场进行保护;并将当年被英国人法雷斯劫至下关扬子饭店的石雕运回遗址重加修整。

1956年10月,明故宫遗址被公布为江苏省重点文物保护单位;1991年明故宫遗址公园正式对外开放;2000年省大剧院改址另建,公园复建后为南京市首批免费公园重新对外开放。2006年,明故宫遗址正式升级为全国重点文物保护单位。

2011年后,南京市政府已规划论证新的保护利用明故宫遗址的方案,并打造成国家级遗址公园。

布达拉宫

布达拉宫

依山而建的布达拉宫规模宏伟,现占地41万平方米,仅建筑面积就达到了13万平方米。宫体为石木结构主楼有13层,自山脚向上,直至山顶高达115米。5座宫顶覆盖镏金铜瓦,金光灿烂,气势雄伟。

由于历史的变迁,当松赞干布建立的吐蕃王朝灭亡后,古老的宫堡也大部分被毁于战火,直至公元十七世纪(公元1645年),五世达赖被清朝政府正式封为西藏地方政教首领后,才开始了重建布达拉宫。以后历代达赖又相继进行过扩建,于是布达拉宫就成了今天规模,并且正式成为了藏传佛教的圣地。

布达拉宫的整体建筑主要由东部的白宫(达赖喇嘛居住的部分),中部的红宫(佛殿及历代达赖喇嘛灵塔殿)及西部白色的僧房(为达赖喇嘛服务的亲信喇嘛居住)组成。在红宫前还有一片白色的墙面为晒佛台,这是每当佛教节庆之日,用以悬挂大幅佛像的地方。布达拉宫是神圣的代名词,素有“高原圣殿”的美誉。它是西藏的象征也是中华民族团结向上的表征。因为它凝结了藏民无穷的智慧和汉藏文化交流的伟大结晶。布达拉宫是藏式建筑的杰出代表,也是中华民族古建筑的精华之作。由于宫内收藏了西藏特有的、在棉布绸缎上彩绘的唐卡,以及历代文物。布达拉宫在1961年被列入中国重点文物保护单位。并在1994年12月初被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

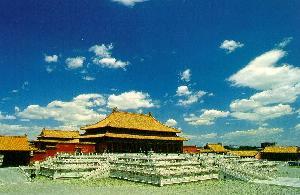

故宫先后有24位皇帝在此居住过。故宫占地面积72万平方米,有房屋9千多间,故宫周围是数米高的红色围墙,周长3400多米,墙外是护城河。故宫规模之大、风格之独特、陈设之华丽、建筑之辉煌,在世界宫殿建筑中极为罕见。故宫分前后两部分,前一部分是皇帝举行重大典礼、发布命令的地方,主要建筑有太和殿、中和殿、保和殿。 这些建筑都建在汉白玉砌成的8米高的台基上,远望犹如神话中的琼宫仙阙,建筑形象严肃、庄严、壮丽、雄伟,三个大殿的内部均装饰得金碧辉煌。故宫的后一部分——“内廷”是皇帝处理政务和后妃们居住的地方,这一部分的主要建筑乾清宫、坤宁宫、御花园等都富有浓郁的生活气息,建筑多包括花园、书斋、馆榭、山石等,它们均自成院落。 一条中轴贯通整个故宫,这个中轴又在北京城的中轴线上。三大殿、后三宫、御花园都位于这条中轴线上。在中轴宫殿两旁,还对称分布着许多殿宇,也都宏伟华丽。这些宫殿可分为外朝和内廷两大部分。外朝以太和、中和、保和三大殿为中心,文华、武英殿为两翼;内廷以乾清宫、交泰殿、坤宁宫为中心,东西六宫为两翼,布局严谨有序。紫禁城4个城角都有精巧玲珑的角楼,所谓“九梁十八柱”,异常美观。紫禁城周围环绕着高10米,长3400米的宫墙,墙外有52米宽的护城河。

太和殿

太和殿

世界上规模最大的古代宫殿和古建筑群是中国的故宫。

它位于北京市中心,又称紫禁城,曾经是明清两代的皇官,至今已有600多年的历史了。

它占地面积72万平方米,其中建筑面积15万平方米,共有各式殿宇9000多间,是世界上保存最为完整的古皇宫建筑群。

宫殿保持着明代的布局,按照前朝后寝的制度,主要分为外朝和内廷两个部分。

外朝是皇帝处理政事、举行大典、朝贺、宴会的地方,以太和殿(俗称金銮殿)、中和殿、保和殿为中心。

内廷是皇帝、后妃和皇子们居住、游玩的地方,以干清宫、交泰殿、坤宁宫为中心,其中最著名的是养心殿,慈棺太后曾在这星垂帘听政长达40余年。

故宫规模宏伟,布局严整,建筑精美,是我国古代建筑、文化、艺术的精华。

北京故宫

北京故宫

北京故宫于明成祖永乐四年(1406年)开始建设,以南京故宫为蓝本营建,到永乐十八年(1420年)建成。它是一座长方形城池,南北长961米,东西宽753米,四面围有高10米的城墙,城外有宽52米的护城河。紫禁城内的建筑分为外朝和内廷两部分。外朝的中心为太和殿、中和殿、保和殿,统称三大殿,是国家举行大典礼的地方。内廷的中心是乾清宫、交泰殿、坤宁宫,统称后三宫,是皇帝和皇后居住的正宫。

北京故宫被誉为世界五大宫之首(北京故宫、法国凡尔赛宫、英国白金汉宫、美国白宫、俄罗斯克里姆林宫),是国家AAAAA级旅游景区,1961年被列为第一批全国重点文物保护单位,1987年被列为世界文化遗产。

故宫宫城周围环绕着高12米,长3400米的宫墙,形式中国古代的星宿理念。为一长方形城池,墙外有52米宽的护城河环绕,形成一个森严壁垒的城堡。故宫有4个门,正门名午门,东门名东华门,西门名西华门,北门名神武门。面对北门神武门,有用土、石筑成的景山。在整体布局上,景山可说是故宫建筑群的屏障。

故宫南北长约960米,东西宽约750米,面积72万多平方米,现存房屋8000多间。它周围有高10米的城墙,墙外有宽52米的护城河。四面各有一座门,南为午门、北为神武门、东为东华门、西为西华门。紫禁城内由外朝、内廷两大部分组成。外朝以太和殿、中和殿、保和殿为中心,东有文华殿,西有武英殿为两翼,是朝廷举行大典的地方。外朝的后面是内廷,有乾清宫、交泰殿、坤宁宫、御花园以及东、西六宫等,是皇帝处理日常政务和皇帝、后妃们居住的地方。此外,东侧还有宁寿宫区域,是清朝乾隆皇帝为做太上皇退位养老之所。

沈阳故宫

沈阳故宫

雍和宫内保存着数以千计的佛像及丰富的佛教经典文物。其中还陈设有大量的珍贵文物,“五百罗汉山”、“金丝楠木的木雕佛龛”和18米高的“檀木大佛”被誉为雍和宫的“三绝”。雍和宫原有4个学殿,即医学殿、数学殿、显宗殿和密宗殿。喇嘛分别在这里学习医学、佛教、历法和佛学经典知识,学期一般为十几年。学习佛学的喇嘛从入学到毕业,要用30年的时间。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。