-

洋县 编辑

洋县,隶属于陕西省汉中市,位于陕西省西南部,汉中盆地东缘,北依秦岭,南靠巴山,东接佛坪、石泉县,南邻西乡县,西毗城固县,北界留坝、太白县。介于东经107°11′—108°33′,北纬33°02′—33°43′之间,东西跨度0°52′,水平距离92.8千米;南北跨度0°41′,水平距离72.7千米;总面积3206平方千米 。截至2022年10月,洋县下辖3个街道、15个镇 。截至2022年末,洋县常住人口34.17万人。

洋县历史悠久,西晋时境内置洋州,已有1700多年的建制历史。成语“胸有成竹”便出自洋县,是四大发明之一造纸术发明者蔡伦的封葬地。汉调桄桄、架花烟火、悬台社火等被列为国家级非物质文化遗产,境内有唐代开明寺舍利塔、元代觉皇殿、明代智果寺藏经楼等重点保护文物19处,是陕西省文化先进县。洋县处是陕西省唯一建有朱鹮和长青两个国家级自然保护区的地区,被誉为地球上同纬度生态最好的地区之一,也是世界珍禽朱鹮唯一的人工饲养种源地和主要的野外栖息地,位于傥骆古道上秦岭腹地的华阳古镇被誉为秦岭第一古镇,红二十五军司令部曾设于此。紧靠古镇的长青国家级自然保护区内被誉为“秦岭四宝”的朱鹮、大熊猫、金丝猴、羚牛同现一处,全国罕见。洋县黑米和红米被列为国家地理标志保护产品,是全国首批9个有机产品认证示范县之一。

2022年,洋县实现生产总值212.61亿元,其中,第一产业增加值41.08亿元,第二产业增加值101.63亿元,第三产业增加值69.9亿元。人均生产总值62093元。

中文名:洋县

外文名:Yangxian County

别名:朱鹮故乡

行政区划代码:610723

行政区类别:县

所属地区:陕西省汉中市

地理位置:陕西省南部,汉中盆地东缘

面积:3206 km²

下辖地区:3个街道、15个镇

政府驻地:洋州街道

电话区号:0916

邮政编码:723300

气候条件:北亚热带大陆性季风型气候

人口数量:34.17 万(2022年常住人口)

著名景点:开元舍利塔

火车站:洋县站、洋县西站

车牌代码:陕F

地区生产总值:212.61 亿元(2022年)

据县境内土地庙、窑沟等地发掘出土的石斧、石剥器、红陶陶片等大量文物考证,洋县在距今7000多年前的新石器时期,境内即有人类定居。

夏、商(约前21—前11世纪)

为梁州之域。

西周(约前11—前771年)

秦岭大熊猫

秦岭大熊猫

春秋(前770—前476年)

周平王元年(前770年)至周贞定王十七年(前452年),今县地属蜀。

秦厉共公二十六年(前451年),“左庶长城南郑”;县地属秦南郑。

战国(前475—前221年)

秦躁公二年(前441年),南郑反秦从蜀;县地又附蜀。

秦惠文王更元九年(前316年),秦灭蜀;县地复归秦。

秦惠文王更元十三年(前312年),秦在“丹阳之战”中败楚,取汉中郡(今湖北郧阳、陕西省安康及商洛部分地区)600里,与南郑地合而为一,复置汉中郡,县地属汉中郡。

秦(前221—前207年)

县地仍属汉中郡成固县。

西汉(前206—24年)

汉高祖元年(前206年),县地属汉中郡。

汉高祖五年(前202年),汉王称帝,沿袭秦郡、县制,县地仍属汉中郡。

新莽

天凤元年(14年),改汉中郡为新成郡,于安国城(亦称安固城,今洋县贯溪乡内)分立安国县。

淮阳王更始二年(24年),刘玄都长安,封汉宗室大将、顺阳怀侯刘嘉为汉中王,县地仍属汉中郡。

东汉(25—220年)

建武二年(公孙述龙兴二年,26年),公孙述遣将军侯丹取汉中,县地为公孙政权辖领。

建武十二年(36年),汉大司马吴汉平蜀灭述,复汉中郡(治所由安康迁至今汉中市),县地归汉,属汉中郡。

建安五年(200年),张鲁据汉中,置汉宁郡,县地属之。

建安二十年(215年),曹操征张鲁,鲁降,复汉中郡,县地属汉中郡。

建安二十四年(219年),刘备取汉中称王,县地遂属刘备领地。

三国(220—265年)

前期为蜀汉益州汉中郡。

蜀汉后主炎兴元年(魏元帝景元四年,263年),魏灭蜀,县地属魏益州汉中郡。

国宝朱鹮

国宝朱鹮

泰始三年(267年),分益州立梁州,于成固县东部置黄金县、兴道县,为洋县境内置县之始。

建兴元年(成汉玉衡三年,313年),仇池氐王杨茂搜遣子难敌占据汉中。

建兴二年(314年),梁州人张咸起兵逐氐部,以州地降成汉李雄,郡、县废,县地随州属成汉。

东晋(317—420年)

永和二年(346年),安西将军桓温伐蜀占据县地,晋昌郡治自长乐县(今石泉县)迁至龙亭铺(今洋县龙亭镇)。

永和三年(347年),平蜀灭成汉,县地属梁州晋昌郡。

宁康元年(373年),前秦遣杨安破梁州,县地为前秦所辖。

太元九年(384年),都督桓冲收复梁州,县地复归晋。

义熙元年(405年),益州刺史毛璩攻取梁州,平西参军谯纵杀毛璩据蜀叛晋,称王于成都;氐王杨盛乘虚遣侄杨抚攻占汉中,后秦遣俱敛攻州城,杨盛请降,县地遂属后秦所辖。

义熙九年(413年),相国刘裕遣将平蜀灭谯纵,收复汉中,县地再归晋。

南北朝(420—589年)

宋武帝永初元年(420年),于县地西南部置怀安县(治设五间桥)。

文帝元嘉十一年(434年),梁、秦州刺史萧思话平氐杨之乱,废晋昌郡及怀安县,县地属汉中郡。

宋顺帝升明三年(南齐高帝建元元年,479年)四月,齐王、相国箫道成废宋立齐,复置晋昌郡,县地属之。

南齐和帝中兴二年(梁武帝天监元年,502年),梁王、相国萧衍废南齐立梁,县地属梁。

梁武帝天监三年(北魏宣武帝正始元年,504年),北梁州长史、汉中太守夏侯道迁以汉中地降北魏,县地归北魏。

北魏宣武帝正始二年(505年),分城固县东部置龙亭县,县地属北魏梁州晋昌郡龙亭县。

北魏宣武帝延昌三年(514年),分龙亭县西北部置兴势县,县地属梁州晋昌郡龙亭县、兴势县。

西魏文帝大统元年(535年),梁以兰钦为北梁州刺史,攻汉中;西魏梁州刺史元罗降,复置怀安县,县地归梁。

梁元帝承圣元年(西魏废帝元年,552年),西魏太师宇文泰遣大将军达奚武攻占梁州,县地属西魏;于龙亭县东北复置黄金县(治设北城山年),归直州辖。

西魏废帝二年(553年),分梁州、直州地置洋州,并改怀安为怀宁县,县地分属梁州晋昌郡兴势县、龙亭县和直州魏昌郡黄金县及洋州怀昌郡怀宁县。

西魏恭帝元年(554年),废晋昌郡,于傥河口置傥城郡,并设傥城县,县地分属梁州傥城郡兴势县、傥城县、龙亭县和洋州怀昌郡怀宁县、洋川郡黄金县。

西魏恭帝四年(557年),周公宇文觉废西魏立北周,改傥城郡属洋州。

北周武帝天和五年(570年),改怀宁县为怀昌县,废龙亭县,县地分属洋州傥城郡傥城县、兴势县和洋川郡怀昌县、黄金县。

隋(581—618年)

开皇三年(583年),废郡,行州、县制,县地分属洋州傥城县、兴势县、黄金县、怀昌县。

大业二年(606年),撤州复郡,并梁、洋二州为汉川郡,废傥城县、怀昌县,县地属汉川郡兴势县、黄金县。

唐(618—907年)

武德元年(618年),罢郡复州,县地属洋州兴势县、黄金县。

贞观元年(627年),分全国为10道,县地属山南道洋州辖。

贞观二十三年(649年)改兴势县为兴道县。

开元十八年(730年),分兴道县北境置华阳县(治设黎园,即今洋县华阳镇县坝),县地属洋州兴道县、黄金县和华阳县。

开元二十一年(733年),分山南道为东、西两道,县地属山南西道洋州辖。

华阳风光

华阳风光

天宝三年(744年),省华阳县,辖地归兴道县。

天宝七年(748年),复置华阳县,属京兆府(治设长安)。

天宝八年(749年),开清水谷(一名青谷,在洋县华阳镇境内)路,得“玉册”于太白山洞,遂改华阳县为贞符县。

天宝十一年(752年),划贞符县归洋川郡。

天宝十五年(756年),洋川郡治从西乡县移至傥城,县地属洋川郡兴道县、黄金县、贞符县。

乾元元年(758年),改洋川郡为洋州(州治傥城,即今洋县城),县地属洋州兴道县、黄金县、贞符县。

光启三年(887年),在洋州设武定军节度使,兼统蓬、壁二州。

天复二年(902年),西川节度使王建取兴元府,洋州武定军节度使李思敬以州地附蜀。

五代十国(907—960年)

初,县地属前蜀。

前蜀咸康元年(后唐庄宗同光三年,925年),后唐遣魏王继岌率师伐蜀,至兴州(今陕西省略阳县地年),蜀武定军节度使王承肇以洋、蓬、壁三州降后唐。

后唐闵帝应顺元年(后蜀明德元年,934年),山南西道节度使张虔钊讨潞王从珂败,与武定军节度使孙汉韶以两镇之地降后蜀,后蜀使张业将兵入兴元,并改洋州为源州。

北宋(960—1126年)

初,县地属后蜀。

乾德三年(后蜀广政二十八年,965年),宋西川行营凤州路都部署王全斌率师灭后蜀,复洋州。

乾德四年(966年),废黄金县,贞符县移治黄金县治所所在地(今洋县黄家营乡真符村)。

至道二年(997年),改道为路,县地属陕西路洋州兴道县、贞符县。

天圣元年(1023年),改贞符县为真符县。

景佑四年(1037年),改武定军节度为武康军节度。

元丰八年(1085年),划全国为23路,县地属利州路洋州辖。

南宋(1127—1279年)

绍兴十四年(1144年),划全国为16路,利州路分为东、西二路,利州东路治兴元府;县地属利州东路洋州兴道县、真符县。

端平三年(蒙古太宗八年,1236年),蒙古王子库端(旧作阔端、库腾年)占领兴元,汉中之州、县归蒙古国。

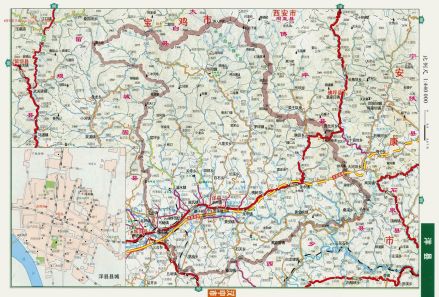

洋县地图

洋县地图

咸淳元年(忽必烈至元二年,1265年),省兴道县、真符县,县地属洋州直辖。

元(1271—1368年)

初,县地即入元版。

世祖至元二十三年(1286年),设陕西等处行中书省,县地属陕西等处行中书省兴元路洋州辖。

惠宗至正二十四年(夏天统三年,1364年),割据四川、定都重庆的夏帝明玉珍,遣右相万胜取兴元,县地遂属夏。

明(1368—1644年)

初,县地属夏。

太祖洪武三年(1370年),大将军徐达率师取兴元,改兴元路为汉中府,降洋州为洋县。

洪武九年(1376年),改陕西等处行中书省为陕西等处承宣布政使司,县属陕西承宣布政使司汉中府辖。

洪武十年(1377年),并洋县入西乡县,旋复。

清(1644—1911年)

初,县地由闯王李自成部将贺珍率军驻守。

顺治三年(1646年),五月,肃亲王豪格遣军入汉中,贺珍败走,洋县遂归清,属汉中府辖。

嘉庆七年(1802年),分县地北部设华阳县丞。

同治元年(1862年)六月,滇民起义军蓝大顺部攻取县城,设靖州。同年三年二月,滇军撤离,县地复属清汉中府辖。

中华民国(1912—1949年)

民国二年(1913年),废府设道,县地属汉中道。

民国十七年(1928年),撤道,行省、县制,洋县属陕西省政府。

民国二十四年(1935年),省下设行政督察区,洋县属陕西省第六行政督察区。

中华人民共和国(1949年—)

洋县县城

洋县县城

1951年2月—1953年12月,属陕西省人民政府南郑区专员公署。

1954年1月—1955年5月,属陕西省人民政府汉中区专员公署。

1955年6月—1968年8月,属陕西省汉中专员公署。

1968年9月—1969年9月,属陕西省汉中专区革命委员会。

1969年10月—1978年8月,属陕西省汉中地区革命委员会。

1978年9月—1996年6月,属陕西省汉中地区行政公署。

1996年7月至今,属陕西省汉中市。

2021年8月,被确定为省级乡村振兴重点帮扶县。

区划沿革

明洪武十三年(1380年),全县编为10里,天顺年间(1457—1464年)增编5里,成化十二年(1476年)改划为30里。弘治六年(1493年)调整区划,编为94乡和36里。

清沿明制。顺治十四年(1657年),重新划编政区,全县置43乡,分4路,24里。道光元年(1821年)设立监洋县丞,将华阳东北沙窝子等地划出归辖。道光五年(1825年),撤销盩洋县丞,划出洋县袁家庄等地设佛坪厅。光绪十八年(1892年),改全县43乡、24里为5乡、48地。宣统二年(1910年),改5乡为5区,原48地改为48乡,地域未变更。

民国元年(1912年)废区、乡制,改5区、48乡为5路、50地(新增石墩河、黑峡子两地)。民国十七年(1928年),推行村、里制,全县划为5区、39村、和13里。民国二十三年(1934年),废村、里制,行联保制,将39个村划编为26个联保。民国二十九年(1940年)7月,推行保、甲制,将26个联保改划为6镇、13乡、139保、2801甲。

洋县人民政府成立后即废除国民党乡(镇)、保组织,于1950年初将全县划为11个区、139个乡(街),分别建立人民区公署和乡人民政府、人民街公所。

1950年5月,民主建政中,合区并乡,全县划为城关、中、东、西、南、北6个区和72个乡(街);7月,又将以方位排列的区称改为依数序称谓,人民区公署改称区公署。1950年10月,第二次调整区划,将6个区分设为8个区,区公署改为区公所;将72个乡(街)分设为95个乡(街),建立人民乡(街)公所。

1952年5月,第三次调整区划,将8个区分设为9个区;将95个乡(街)分设为108个乡(街),人民乡(街)公所改为乡人民政府。1953年6月,第四次调整区划,将9个区分设为12个区,108个乡分设为115个乡。后于1955年7月,将各乡人民政府改为乡人民委员会;把按数序排列的区名,改为按地名称谓的区名。

1956年2月,全县缩划为5区、1镇、64乡。将贯溪、戚氏、磨子桥3个乡划为县直属,其它乡为区辖,至1958年8月,均未变动。

1958年9月,全县实现“人民公社化”。撤销5个区公所,设立5个工作站;建立48个“政社合一”的人民公社管理委员会。10月,正式行文确定为15个人民公社,1959年5月,将华阳人民公社的黄柏塬、二郎坝管理区划归太白县。

洋县县城

洋县县城

1966年6月“文化大革命”开始后,区、社行政机构因不断受到冲击而瘫痪。1968年9月,洋县革命委员会成立,区、社相继建立革命委员会。1979年2月,改区革命委员会为区公所。1981年1月,改公社革命委员会为公社管理委员会。1984年4月,恢复乡、镇建置,改公社管理委员会为乡人民政府。其时除新铺已改为黄金峡外,其它乡名称未变。1984年5月—1985年1月,谢村、华阳、马畅、磨子桥、龙亭、黄安6乡改为镇制;城关公社并入城关镇,为区级。至此,全县区划为5个区、1个(区级)镇,46个乡(镇),368个村民委员会,4个居民委员会,2496个村民小组,21个居民小组。

2002年4月,县委、县政府决定撤销阳河、铁河、坪堵等6个乡,将全县32个乡镇合并为26个乡镇。至2003年末,辖16镇,10乡,366个行政村,2496个村民小组,4个居民社区。

2011年7月7日,经陕西省政府批准,洋县贯溪镇并入洋州镇,撤湑水镇并入谢村镇,撤窑坪乡并入溢水镇,撤秧田乡并入金水镇,撤石关乡并入黄安镇,撤草庙乡并入磨子桥镇,撤白石乡、四郎乡、长溪乡、八里关乡、桑溪乡、关帝乡乡的建制,相应设镇的建制。

洋县地图

洋县地图

区划现状

截至2022年10月,洋县下辖3个街道、15个镇 。洋县人民政府驻洋州街道。

统计用区划代码 | 名称 |

610723001000 | 洋州街道 |

610723002000 | 纸坊街道 |

610723003000 | 戚氏街道 |

610723103000 | 龙亭镇 |

610723104000 | 谢村镇 |

610723105000 | 马畅镇 |

610723107000 | 溢水镇 |

610723108000 | 磨子桥镇 |

610723109000 | 黄家营镇 |

610723110000 | 黄安镇 |

610723111000 | 黄金峡镇 |

610723112000 | 槐树关镇 |

610723113000 | 金水镇 |

610723114000 | 华阳镇 |

610723115000 | 茅坪镇 |

610723119000 | 八里关镇 |

610723120000 | 桑溪镇 |

610723121000 | 关帝镇 |

位置境域

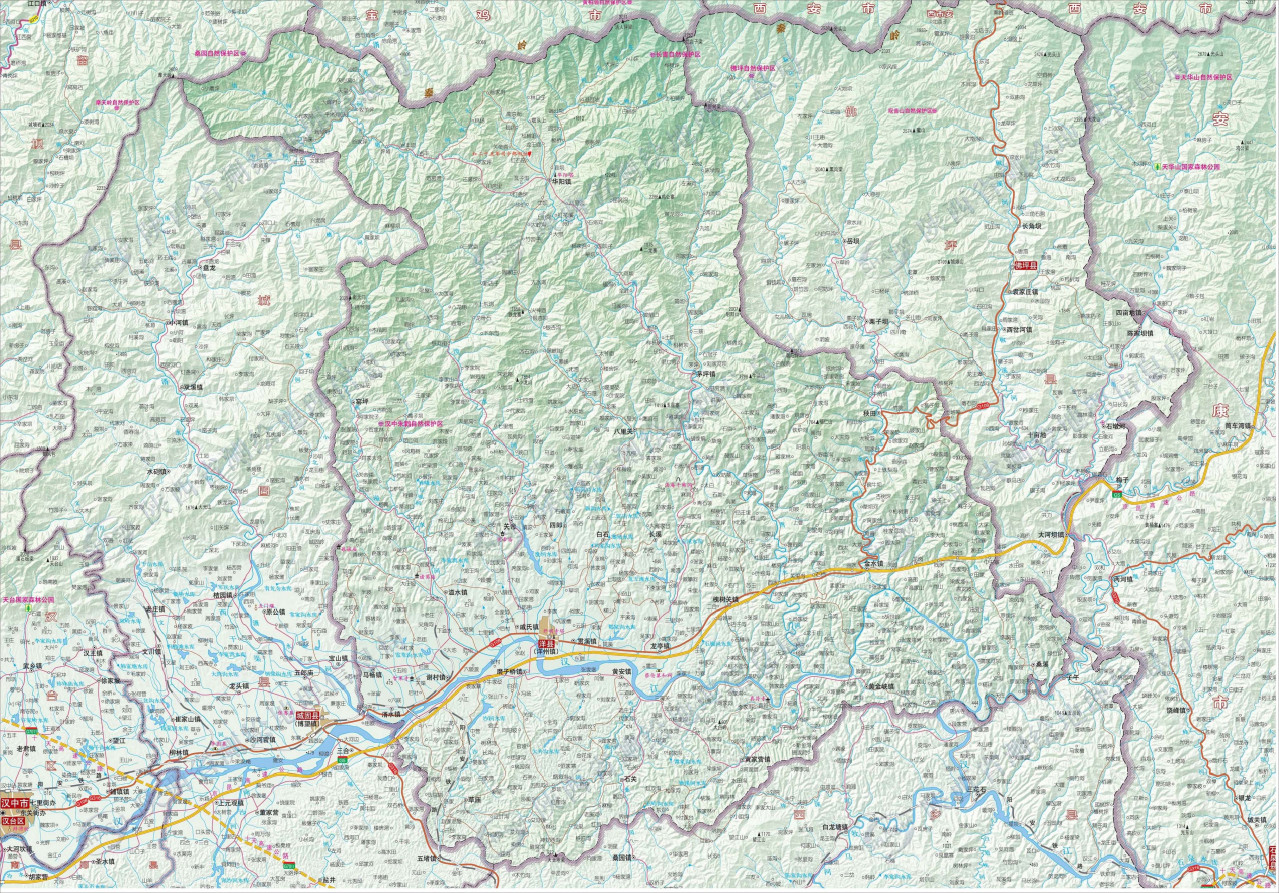

洋县位于陕西省南部,汉中盆地东缘,北依秦岭,南靠巴山,东接佛坪县、安康市石泉县,南邻西乡县,西毗城固县,北界留坝县、宝鸡市太白县。介于东经107°11′—108°33′,北纬33°02′—33°43′之间,东西跨度0°52′,水平距离92.8千米;南北跨度0°41′,水平距离72.7千米;总面积3206平方千米。县城距陕西省会西安市317千米,距汉中市56千米。

洋县人民政府

地形地貌

洋县北倚秦岭,南俯巴山,东部为秦岭山脉向东南延伸的余脉和巴山向东北斜落的山丘交汇处,中部为汉江平坝地带东段。西部南北两侧高,中间平坦,隔湑水沿汉江北侧向东展开。北处秦岭山地,昏人坪梁海拔3071米,为全县最高点。南部为巴山丘陵地带,黄金峡镇白沙渡,海拔389.7米,为全县最低点。秦岭南坡各条山梁,受湑、溢、党、酉、金等河纵向切割,自北而南,向汉江谷坝延伸。汉江以南,巴山丘陵受河流树枝状切割,涧岭纵横,沟坝相连,坡势平缓。全境地势呈东、北高陡,南部低缓,中部低平,宜林宜农。境内共有山地总面积2314平方千米,占全县总面积的72.2%,丘陵总面积667平方千米,占总面积的21.1%,平川面积215平方千米,占总面积的6.7%。

气候特征

洋县属北亚热带内陆性季风气候,境内四季分明,光照充足,气候温和湿润。年平均气温14.5℃,最高气温38.7℃,最低气温-10.1℃。年平均日照1752.2小时,日照率39%。年平均降水839.7毫米,最多1376.1毫米,最少533.2毫米,年平均降雨120天,月平均降雨10天,降雨期最多为7、9、10月份。年平均无霜期239天,平均初霜日出现于11月13日,平均终霜日出现于3月19日。年平均降雪8天,最多19天,最大积雪深度10厘米,初雪最早10月24日,最晚4月月4日。全年多为东风,西风次之。年平均风速1.2米/秒,最大风速18米/秒,最大瞬间风速25米/秒,大风始于3月,年最多风向频率东风占15%,西风占7%,静风占48%。

根据气候分布的水平差异和垂直差异,全县分为5个气候地带,汉江平川地带为北亚热带沿汉江平坦湿润气候,巴山丘陵地带为北亚热带巴山丘陵湿润气候,秦岭南丘陵地带属北亚热带秦岭丘陵半湿润气候,秦巴低山丘陵地带为秦巴低山丘陵半湿润过渡性气候,秦岭中山地带为秦岭中山暖温带湿润气候。

洋州春景

洋州春景

水系水文

汉江

源于宁强璠冢山,经城固于本县湑水镇西南沙河口入境,于黄金峡镇渭门村关沟口东流入西乡县境。境内流长84千米,天然落差84.5米,流域面积3200平方千米,年平均径流量71.59亿立方米,平均流量227立方米/秒,最大洪水16360立方米/秒。

湑水河

源出周至县财神岭,经太白县二郎坝西南进入本县坪堵乡,于佛爷坪流入城固县境。下游河道由湑水乡西南至河口,为洋、城两县界河。河道全长165.5千米,经县境15.5千米,天然落差120.3米,流域面积254平方千米,年平均径流量7.84亿立方米,平均流量23.7立方米/秒,最大洪水2580立方米/秒。

溢水河

源于洋县窑坪乡以北的大岩洞,从戚氏镇七里店西南端注入汉江。主河道长58.8千米,天然落差1260米,流域面积304平方千米,年平均径流量1.49亿立方米,年平均流量4.73立方米/秒。

酉水河

源于洋县华阳镇东北昏人坪梁南坡,于黄金峡镇的中坝庙注入汉江。主河道长114千米,天然落差2071米,流域面积972平方千米,多年平均径流量4.31亿立方米。年平均流量13.67立方米/秒。

金水河

源于秦岭光头山东南侧蛇草坪,由本县秧田乡牛角坝北部边缘入境,从金河口注入汉江。河道全长75千米。县境内流长48千米,全流域面积732平方千米,年平均径流域2.7亿立方米,年平均流量8.56立方米/秒。

子午河

源出宁陕县境,经桑溪南缘与西乡县交界,从黄金峡镇白赡晟南端注入汉江。县内流域面积49平方千米,年平均流量44.87立方米/秒。

沙河

源于城固县五堵镇境内,由本县草庙乡柳树坪入境,至小江乡沙河口入汉江。河道长28.6千米,境内流域面积84平方千米,年平均径流量0.36亿立方米,年平均流量1.44立方米/秒。

东沙河

源于本县石关乡,由黄家营镇西注入汉江。河道长29千米,天然落差100.5米,流域面积132平方千米,年平均径流量0.65亿立方米,年平均流量2.06立方米/秒。

桃溪河

源于黄家营镇,至黄金峡镇西入汉江。

注入汉江的还有:源于关帝乡大头沟,至戚氏镇朱家村入江的苎溪河;源于白石乡,流经贯溪镇入江的双龙河;源于长溪乡,至龙亭镇以南入江的大龙河及石槽乡的孙家河,槐树关乡的店子河,金水乡的剪子河,良心乡的关沟河、良心河等。

水资源

洋县有江河面积2675亩,塘库面积10653亩。地表水年径流量13.8亿立方米,地下水总储量4.5亿立方米,水能蕴藏量36.44万千瓦,可开发装机容量15万千瓦。

土地资源

截至2019年末,洋县主要地类数据如下:

(一)耕地37897.35公顷(56.85万亩)。

其中,水田14886.10公顷(22.33万亩),占39.28%;水浇地630.66公顷(0.94万亩),占1.66%;旱地22380.59公顷(33.58万亩),占59.06%。

位于2度以下坡度(含2度)的耕地9399.93公顷(14.1万亩),占全县耕地的24.8%;位于2—6度坡度(含6度)的耕地2133.93公顷(3.2万亩),占5.63%;位于6—15度坡度(含15度)的耕地13885.18公顷(20.83万亩),占36.64%;位于15—25度坡度(含25度)的耕地6139.18公顷(9.21万亩),占16.2%;位于25度以上坡度的耕地6339.13公顷(9.51万亩),占16.73%。

(二)园地3089.47公顷(4.63万亩)。

其中,果园1210.51公顷(1.81万亩),占39.18%;茶园46.46公顷(0.07万亩),占1.5%;其他园地1832.5公顷(2.75万亩),占59.32%。

(三)林地253915.09公顷(380.87万亩)。

其中,乔木林地241066.39公顷(361.6万亩),占94.94%;竹林地839.98公顷(1.26万亩),占0.33%;灌木林地1668.39公顷(2.5万亩),占0.66%;其他林地10340.33公顷(15.51万亩),占4.07%。

(四)草地1190.6公顷(1.79万亩)。

其中,天然牧草地218.96公顷(0.33万亩),占18.39%;人工牧草地0.38公顷(0.0005万亩),占0.03%;其他草地971.26公顷(1.46万亩),占81.58%。

(五)湿地708.1公顷(1.06万亩)。

湿地是“三调”新增的一级地类,包括7个二级地类。其中,内陆滩涂708.1公顷(1.06万亩),占100%;我县辖区范围内没有红树林地、森林沼泽、灌丛沼泽、沼泽草地、盐田、沿海滩涂、沼泽地。

(六)城镇村及工矿用地9778.85公顷(14.67万亩)。

其中,建制镇用地1667.22公顷(2.5万亩),占17.05%;村庄用地7705.04公顷(11.56万亩),占78.79%;采矿用地303.36公顷(0.46万亩),占3.1%;风景名胜及特殊用地103.23公顷(0.15万亩),占1.06%。

(七)交通运输用地3408.18公顷(5.11万亩)。

其中,铁路用地194.65公顷(0.29万亩),占5.71%;公路用地996.36公顷(1.49万亩),占29.24%;农村道路2217公顷(3.33万亩),占65.05%;我县辖区范围内没有机场用地、港口码头用地。

(八)水域及水利设施用地6808.72公顷(10.22万亩)。

其中,河流水面4612.6公顷(6.92万亩),占67.75%;水库水面990.28公顷(1.48万亩),占14.54%;坑塘水面380.27公顷(0.57万亩),占5.58%;沟渠397.45公顷(0.6万亩),占5.84%;水工建筑用地428.12公顷(0.65万亩),占6.29%;我县辖区范围内没有湖泊水面、冰川及永久积雪。

植物资源

洋县境内植物品种繁多。

乔木树种:有铁杉、冷杉、红豆杉、银杏、香樟等72科152属321种。

中药材:有天麻、杜仲、厚朴、枣皮、黄姜、绞股蓝等469种。

粮食作物:以水稻、小麦、油菜为主,其次有玉米、黄豆、蚕豆、高粱、大麦、芝麻、花生和薯类等。

动物资源

洋县境内野生动物种类众多,有兽类20多种,鸟类30余种,两栖爬行动物10多种,鱼类15种,昆虫类30余种。其中一级保持动物有6种,二级保护动物11种。

一、珍稀动物

朱鹮:1981年5月在洋县境内重新发现世界上仅存的7只野生朱鹮,主要分布于溢水镇、窑萍乡、关帝乡、八里关乡、槐树关镇一带,平川、丘陵及低山区也常见活动。

大熊猫:分布在华阳镇的板桥、县坝、石塔河和茅坪乡的九池一带,近百只;

金丝猴:分布在坪堵、华阳、茅坪乡境内,共700多只;

羚牛:亦称“扭角羚”,分布于坪堵乡境内和华阳以北,共300多头。

二、保护动物

(1)一级保护动物:金钱豹

(2)二级保护动物:狗熊、鬣羚、猕猴、岩羊、灵猫、水獭、大鲵、锦鸡、红腹角雉、长耳鸮、雀鹰、林麝、勺鸡、红角鸮,白冠长尾雉

(3)三级保护动物:黑耳鸢、鵟

矿产资源

洋县矿产资源已探明16种。

钒钛磁铁矿

钒钛磁铁矿分布于秧田、关帝、桑溪三乡。有哔叽沟、周家砭、崔家坪、钻大梁四个矿区,144个矿体。矿带总长约5400米,平均厚度0.7—47.8米,深度154—253米。矿石自然类型以辉长岩型磁铁矿为主,苏长岩和斜长岩型磁铁矿次之。工业类型属钒钛磁铁贫矿。矿石矿物以磁铁矿和钛铁矿为主。矿石品位:全铁22—38%,个别高达45%。矿石储量:C级315.2万吨;D级3965.7万吨,总储量4280.9万吨。钒、钛伴生物二氧化钛(TiO2)品位3.5—8.5%,储量213.49万吨;五氧化二钒(V2O5)品位2.07—0.35,储量12.91万吨。

铜矿

铜矿分布于酉水乡铜矿岩和八里关乡银长沟。矿体出露13处。银长沟矿体断续长700米,品位0.2%左右。矿石以孔雀石和兰铜矿为主。茅坪、铁河、秧田等地也有矿化点出露。

沙金

沙金的基本矿点有:沿汉江的谢村、朱刘村、净家坎、镇江庵和子午河畔的桑溪坝及酉水河、金水河、党水河。磨子桥镇杨家湾村、张赵村河滩储量也较多。党河水库坝下至与汉江交汇处有4个矿床,储量约281.348公斤。以上各处均有群众零星开采。

硫铁矿

铁河乡教化岩初查矿体长500—1000米,厚3—5米,为浸染状黄铁矿。含硫17.48—19.68%,储量3.75万吨。华阳镇窑窝沟矿体长24米,厚1米,为致密块门面及浸染状磁黄铁矿,含硫量约30%。

石英

石英分布于花园乡的刘家沟、黄家沟、山羊沟、深溪沟、棉花山;阳坪乡的桂溪沟;窑坪乡的药树坝;关帝乡的白火石沟。矿体呈脉状、瘤状,零星分布。地表储量10万吨以上,远景储量约50万吨。

石墨

石墨分布于铁河、秧田两乡。亮哑子沟为变质晶质石墨矿床。已圈出3个矿体,长900—1500米,平均厚度13.14—19.09米。矿体为浸染状晶质石墨,固定碳平均含量4—4.64%,远景储量988.59万吨;雍子沟矿西起阳河乡,东至秧田乡雍子沟,延入佛坪县,初查矿长12千米,厚1—10米,品位4—5%。

膨润土

膨润土分布于八龙、关帝、四郎、白石、石槽、东柳、纸坊等乡。已圈出29个较大矿体,属钙质膨润土。白石、四郎两个矿段远景储量为5000万吨,已由集体少量开采。

石膏

白石乡塔庙,八龙乡邓家湾、楷杷湾储有2815.65吨的两个矿点,矿体随地形而异,变化较大。含矿率44.6—70.55千克/立方米。

矽线石

矽线石分布于八里关乡。含矿层为石榴石矽线石黑云母石英片岩。分布范围大,具有找矿远景。

粘土

粘土境内分布广,储量丰富,仅白石乡塔庙和八龙乡两处,初步探明储量2503.26万吨。主要成份:二氧化硅(SiO2)59—66.81%,三氧化二铝(AL2O3)13—15%;三氧化二铁(Fe2O3)6.63%。

石灰石

石灰石主要分布于溢水、花园、关帝、阳坪、倪家、槐树关。子房出矿带长约10千米,矿体最大标高830—850米,平均厚度550米,储量约90亿吨。裸露地表,便于开采。

长石

长石主要分布于花园、关帝、窑坪3乡。花园乡邓家沟矿点矿体呈脉状、鸡窝状。矿石为微斜长石块体或粗晶长石团体,常与石英、白云母共生。矿石化学成分:含二氧化硅(SiO2)64.02%,氧化钠和氧化钾(Na2O+K2O)15.6%,三氧化二铝19.17%,还含有少量磷(P)和硫(S)。储量约30—40万吨。

综述

2022年,洋县实现生产总值212.61亿元,增长6.4%,人均生产总值62093元,其中,第一产业增加值41.08亿元,增长4.4%;第二产业增加值101.63亿元,增长9.1%;第三产业增加值69.9亿元,增长4.2%。非公经济实现增加值115.47亿元,占生产总值的比重为54.31%。战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重的40.6%。地区生产总值中,第一产业增加值占生产总值的比重为19.3%,较2021年下降0.4个百分点;第二产业增加值占生产总值的比重为47.8%,较2021年提高1.7个百分点;第三产业增加值占生产总值的比重为32.9%,较2021年下降1.3个百分点。

固定资产投资

2022年,洋县固定资产投资比上年增长16.3%。其中,民间投资增长8.7%。固定资产投资中,第一产业完成投资增长2.3%;第二产业完成投资下降14.6%;第三产业投资增长27.7%。第一、第二和第三产业投资占比分别为13.3%、13.1%和73.6%。

财税收支

2022年,洋县实现地方一般公共预算收入3.02亿元,下降5.2%,其中,税收收入2.37亿元,一般公共预算支出36.2亿元,增长19.7%。

人民生活

2022年,洋县全体居民人均可支配收入23000元,增长6.5%;其中,城镇常住居民人均可支配收入38613元,增长4.5%;农村常住居民可支配收入14168元,增长7.2%。

第一产业

2022年,洋县农林牧渔业完成总产值72.05亿元,增长4.3%;实现增加值41.66亿元,增长4.4%。其中,农业产值51.5亿元,增长3.5%;林业产值1.16亿元,增长6.6%;畜牧业产值17.33亿元,增长5.6%;渔业产值1.13亿元,增长14.7%;农林牧渔服务业产值0.92亿元,增长5.6%。

农业

2022年,洋县粮食作物种植面积50.58万亩,增长2.02%;粮食总产量17.22万吨,下降0.6%;其中,夏粮5.13万吨,秋粮12.1万吨。油料作物种植14.98万亩,比上年下降10.02%,油料总产量2.76万吨,比上年下降10.53%。全年中药材种植面积15.54万亩,产量5.78万吨,同比分别增长0.46%和16.54%;蔬菜种植21.67万亩,产量85.42万吨,同比分别增长7.8%和4.6%;水果种植11.95万亩,产量14.73万吨,同比分别增长0.47%和4.81%。

畜牧业

2022年,洋县肉类总产量3.17万吨,比上年增长2.01%。其中,猪肉产量2.6万吨,增长2.19%。禽蛋产量0.76万吨,下降0.34%。年末生猪存栏22.02万头,比上年末增长1.56%;牛存栏5.6万头,增长0.65%;羊存栏3.38万只,下降4.27%;家禽存栏87.19万只,增长0.67%。

渔业

2021年,洋县水产品养殖1.47万亩,其中稻田养殖0.31万亩,水产品产量0.7万吨,增长9.98%。

生产条件

2021年,洋县农用化肥施用量(折纯量)1.97万吨,农村用电量13038.83万千瓦小时。

第二产业

工业

2022年,洋县规上工业企业89户,完成工业总产值200.94亿元,同比增长6.9%。其中,县属工业完成产值150.19亿元,增长5.8%。规模以上工业增加值增长12.6%。分产业,装备制造工业完成产值38.6亿元,同比增长5.9%;高品质食药工业完成产值57.2亿元,同比增长1.1%;现代新材料工业完成产值62.8亿元,同比增长15.2%;高技术制造业完成产值35.4亿元,同比增长7.4%。规模以上工业企业综合能源消费量21.3万吨标准煤,其中,规模以上工业企业用电量57315.9万千瓦小时。

建筑业

截至2022年末,洋县具有资质等级的总承包和专业承包建筑企业实现总产值12.5亿元,增长3.6%。其中,建筑工程产值完成10.45亿元,下降4.12%;竣工产值6.3亿元,增长7.14%;签订合同额17.43亿元,增长2.4%。

第三产业

国内贸易

2022年,洋县实现社会消费品零售总额45.54亿元,同比增长10.5%。其中,限额以上单位实现消费品零售总额15.47亿元,同比增长12.4%。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额33.32亿元,增长9.5%;乡村消费品零售额12.22亿元,增长13.3%。按消费形态分,商品零售38.81亿元,增长10.9%;餐饮收入6.73亿元,增长8.3%。从限额以上企业(单位)主要商品零售额看,2022年粮油、食品比上年增长17.4%,饮料类比上年增长20.4%,烟酒类比上年下降2.8%,日用品类增长17.5%,体育娱乐用品类增长13%,家用电器和音像器材类增长9.1%,中西药品类增长19.4%,文化办公用品类增长25.8%,服装、鞋帽、针纺织品类增长18.6%,建筑及装潢材料增长23.2%。

房地产业

2022年,洋县房地产开发投资11.53亿元,较上年下降37.64%,房屋建筑施工面积123.75万平方米,房屋建筑竣工面积1.69万平方米。实现商品房屋销售面积20.3万平方米,下降10.41%,其中,住宅19.15万平方米,下降13.23%。全年实现商品房销售额9.05亿元,下降6.98%,其中,住宅销售额实现8.39亿元,下降9.88%。

邮电通信

2022年,洋县实现邮政业务总收入9186万元,同比增长13.75%,其中,寄递类业务收入完成504万元,增长33%。全年电信业务收入完成4010万元,下降10.9%。全县年末固定电话用户数1.29万户,移动电话用户29.49万户,互联网宽带接入用户10.37万户。

旅游业

2022年,洋县接待游客1026.79万人次,实现旅游综合收入57.02亿元,分别增长5.15%和10.55%。

金融业

截至2022年末,洋县金融机构各项人民币存款余额267.23亿元,比年初净增33.88亿元,其中,城乡居民储蓄存款232.96亿元,比年初净增加33.2亿元。金融机构各项人民币贷款余额91.73亿元,比年初增加11.48亿元。其中,短期贷款余额16.93亿元,比年初净增加4.02亿元;中长期贷款余额61.3亿元,比年初净增加4.96亿元。

交通

截至2022年末,洋县境内公路总里程2693.61千米,其中,高速67千米,国道88.06千米,省道182.16千米,县道318.55千米,乡道271.53千米,专用公路4.64千米,村道1916.73千米。

运输

截至2022年末,洋县营运车辆拥有量743辆;其中,载客汽车279辆,载货汽车464辆。公路客运周转量4283.31万人千米,公路货运周转量35869.86万吨千米;公路客运量40.2万人(不包含城市公交和出租客运量),公路货运量302.6万吨。

科技事业

2022年,洋县认定高新技术企业9家,有效期内高新技术企业19家,科技型中小企业36家,签订技术交易额达8200万元,完成科技研发投入(R&D)15058万元,取得科技成果20项。

2022年,洋县商标注册量355个、累计注册量2304个,累计有效发明专利74件;2022年专利授权104件、累计授权量707件。

教育事业

截至2022年末,洋县共有各类学校174所,其中,普通高中2所、职业高中1所、市直完全中学1所、民办十二年一贯制学校1所、单设初中17所、九年一贯制学校4所、中心小学28所、完全小学18所、教学点13个、特殊教育学校1所。幼儿园104所,其中,公办63所、民办41所(普惠性民办幼儿园38所)。

文化事业

截至2022年末,洋县有文化馆1个,剧场、影院3个,图书室(馆)、文化站286个,公共图书馆图书总藏量13.23万册。

卫生事业

截至2022年末,洋县拥有各类医疗机构461个。其中,县级医疗机构3个,县级妇幼保健和计划生育服务中心1个,县级疾病中心预防接种门诊部1个,民营医院7个,镇卫生院20个,村卫生室280个,其他卫生所(室)70个,个体诊所80个。全县拥有卫生技术人员 2418人,其中,执业(助理)医师1114人、注册护士1002人、药师(士)91人、技师(士)106人,其他专业技术人员105人。

社会保障

2022年,洋县实现城镇新增就业3991人,其中,失业人员再就业1008人,就业困难人员再就业568人,组织全县劳动力转移就业11.2万次,就业技能培训2889人次,年末城镇登记失业率控制在3.11%。

截至2022年末,洋县城乡居民社会养老保险参(续)保234268人次,城乡居民基本医疗保险参保357145人。城镇职工基本养老保险参保35214人,基本医疗保险参保22600人,生育保险参保22600人,失业保险参保12810人,工伤保险累计参保24200人。

2022年,洋县各类养老服务机构233个(含幸福互助院、日间照料中心),床位3270张,每千名老人拥有养老床位37张;年末在院人数798人。年末纳入城市低保人数836户1142人,发放保障金1092.7万元;纳入农村低保人数7667户14988人,发放保障金8111.68万元。特困人员救助(五保)1547人,其中,集中供养约532人;全年累计实施临时救助2004人次,发放临时救助资金408.3万元。

基础建设

2022年,洋县城镇基础设施建设累计完成投资44632万元。城镇建成区面积11.89公顷,绿化覆盖面积380.80公顷,其中,公园绿地面积50.80公顷,建成区绿化覆盖率32.03%。

环境保护

2022年,洋县环境空气质量二级和好于二级的天数达到355天,空气质量优良率97.3%。全县PM2.5年均浓度为46微克/立方米。2022年,洋县生活垃圾无害化处理率100%;污水处理厂集中处理率98.16%,比上年提高了0.13个百分点。

文物古迹

全国重点文物保护单位

开明寺塔

中华人民共和国国务院二00六年五月二十五日公布

开明寺塔始建于唐开元年间,宋庆元年(1195)、清康熙年间修葺。塔通高31.2米,底边长6米。塔基为须座弥式。塔身底层较高,南北各辟一券门;内为小方室,边长1.5米,高约3米。二层以上层檐密叠,出檐较长,下砌菱角牙子;檐角微翘,缀风铃。各层每面当心间辟一小龛,共计48龛;除二层东西龛正中分别饰一小塔,共计94塔。龛内置佛像多佚。二、三层间砖雕龙凤、狮、麒麟及花卉等。塔顶叠涩覆钵形,置八棱刹柱及宝盖。整体建筑古朴雄峻,结构精致完美。保存完好,系汉中地区现存最早、最高的砖塔。1957年5月陕西省人民委员会公布开明寺塔为第二批省级重点文物保护单位,2006年国务院公布开明寺塔为第六批国家级重点文物保护单位。

蔡伦墓和祠

中华人民共和国国务院二00六年五月二十五日公布

蔡伦墓为东汉造纸术的发明者蔡伦的墓地。蔡伦(?-121年),字敬仲,桂阳(今湖南郴州)人,明帝永平末年入宫,和帝时为中常侍。兴元元年(105年)改进造纸术,采用树皮、麻头、破布、渔网等材料造出“蔡候纸”。元初元年(114年)封龙亭侯,安帝永宁二年(121年)受陷自杀,归葬封地龙亭。元嘉元年(151年)朝廷为其平反昭雪,官方为其整修陵墓。该墓北距108国道约400米、南距西汉高速公路约600米处。墓地占地面积约3100平方米,坐北向南,前设祠宇,后为墓冢。现存封土为覆斗形,南北常27米,东西宽17米,高7米。前立明万历三十一年(1603年)“汉龙亭侯蔡伦之墓”碑和清乾隆四十一年(1776年)陕西巡抚毕沅书“汉龙亭侯蔡公伦墓”碑3通。墓域曾出土汉代绳纹砖瓦,灰陶罐等。另于1973年出土“太始五年(269年)造”铭文砖数块。1957年5月陕西省人民委员会公布蔡伦墓祠为第二批省级重点文物保护单位,2006年国务院公布蔡伦墓和祠为第六批国家级重点文物保护单位。

陕西省文物保护单位

文庙大成殿

陕西省人民政府二00八年九月十六日公布

该殿始建于明代,清康熙年间扩建,嗣后屡有修葺。占地面积约4500平方米,坐北朝南。据载,时文庙为四进院落建制,有万仞宫墙、棂星门、大成殿、启圣祠、圣亲殿等建筑,规模宏大、形制完备。现存大成殿和棂星门,花岗岩抱鼓石一对。院内有桂树、古柏各一颗。1982年公布为县级重点文物保护单位,2008年公布为第五批省级重点文物保护单位。

许家庙魁星楼

陕西省人民政府二00八年九月十六日公布

许家庙魁星楼位始建年代不详,光绪元年(1875年)修葺。平面方形,坐北朝南,面阔、进深各一间,重檐悬山顶,覆灰陶筒瓦,抬梁式梁架,檐下施斗拱。正面墙内嵌光绪元年维修魁星楼碑一通。中学院内西南角,存碑一通,方首,青石质,座佚,高1.08米、宽0.56米、厚0.10米,碑文记载乾隆年间修建文武正殿和每年演戏祭祀等事项,无年款。碑文楷书阴刻,15行、满行33字。对研究当地宗教活动情况和民风民俗有一定价值,对研究古代建筑风格有一定价值。1982年公布为县级保护单位,2008年公布为第五批省级文物保护单位。

城隍庙戏楼

陕西省人民政府二00八年九月十六日公布

陕西省人民政府立

城隍庙戏楼始建于明洪武四年(1371年),成化年间洋县知县韩文增修,清同治年间毁于兵火,光绪年间重修。现仅存戏楼,二层,坐南向北,砖木结构。面阔三间14.1米,进深二间,歇山灰瓦顶,有脊饰,抬梁式构架。前檐施斗拱、垂莲柱,局部残留彩绘。1982年公布为县级重点文物保护单位,2008年公布为第五批省级重点文物保护单位。

醴泉寺大殿

陕西省人民政府二00八年九月十六日公布

醴泉寺大殿始建于唐,元代及明弘治三年(1490年)重修,清道光年间修葺。现仅存大殿一座,座东向西,砖木结构,面阔五间11.7米,进深三间10.6米,歇山灰瓦顶,砖雕花脊。收山大于一间,正脊较短,举折平缓。梁架为彻上明造,仍采用“大额式”做法。檐下置柱头科、角科斗拱,均为三踩单昂、前后檐各六攒,两山檐各四攒,布置疏朗。檐柱高2.6米,有显著“侧脚”、“生起”。砖砌台基,高约1米。有道光十年(1830年)醴泉寺碑、二十六年(1846年)醴泉寺南院产业碑、咸丰七年(1857年)僧人墓碑等数十通。该大殿虽屡经后代修葺,仍保留有部分元代建筑风格。1982年公布为县级重点文物保护单位,2008年公布为第五批省级重点文物保护单位。

汤家庵千佛洞

陕西省人民政府二00八年九月十六日公布

该石窟寺建于嘉靖十四年(1535年)。砖砌双室单窟,坐西向东,前后室以甬道相连。前室面宽约3米,后室面宽4.8米,通进深7.87米。后室高6米,四壁均以长35.5厘米、宽19.5厘米的方砖砌筑。砖面浮雕佛像138尊,一般高24厘米,宽14厘米;诸佛结跏跌坐于莲花座上,戴宝冠,身披璎珞,双手持元宝。西壁另有明嘉靖十四年“铭文砖三方。窟内尚存石碑1通、陶香炉1件;碑面刻莲花纹,无文字。”

石窟前为汤家庵,坐西向东。“始建年不详,嘉庆十九年(1814年)、道光二十九年(1849年)、光绪五年(1879年)相继重。占地面积240平方米,砖木结构,正殿三间,厢房两间,佛台1座。殿内残留壁画。”1982年公布为县级重点文物保护单位,2008年公布为第五批省级重点文物保护单位。

谢村民居

陕西省人民政府二00八年九月十六日公布

谢村民居位于谢村镇东韩村7组,大门坐南向北。据《中国文物地图集》陕西分册洋县卷载:“刘继德,清末当地豪绅。庄园平面近似长方形,占地面积约8000平方米,坐南朝北,由10余座四合院及花园、鱼池等组成。主体建筑均为砖木结构,悬山、歇山或硬山顶,施砖雕花脊或清水脊,抬梁式构架,檐下施斗拱。门窗均有砖雕或木雕人物、花卉图案,柱头雀替残留彩画。木匾多佚,现仅存1方,题‘节并松贞’四字。洋县正堂王氏书,宣统三年(1911)款。”

1982年公布为县级重点文物保护单位,2008年公布为第五批省级重点文物保护单位。

非遗文化

截至2021年,洋县共有国家级非遗保护项目4项,省级非遗保护项目9项。

民间艺术

社火

洋县社火,起源于元末明初,以明清最盛,它是以装哑剧的表现形式开展的一项娱乐活动。最初多以高跷、竹马,以后逐渐发展成单台、悬台社火。其融生活与艺术于一体,富有原始、质朴、粗犷、热烈的艺术个性,极具渲染力,是洋县古代舞蹈艺术发展延伸的结晶,随着时代的发展,不断赋予他新的内涵,使其富有坚实的艺术魅力和社会基础,所以经久不衰。

烟火

烟火,俗称“放花”。烟火生产品种达数百余种,主要有“竿子花”、“簸篮花”、“马花”等。施放烟火,多在盛大节日节庆进行。放花之夜,人群簇拥,争相观赏各式各样的冲天火花。

佛教音乐

洋县佛教音乐有1400余年的历史。它从中国北魏之时开始形成,经历了唐宋的成熟期、明代和清代上半叶的鼎盛期、民国至新中国成立的曲折发展期。破除迷信时,寺庙衰落,从县域的寺庙走向民间。洋县佛教音乐乐曲繁多,达1000余首,保存下来能供演唱、演奏的曲子有200首之多。

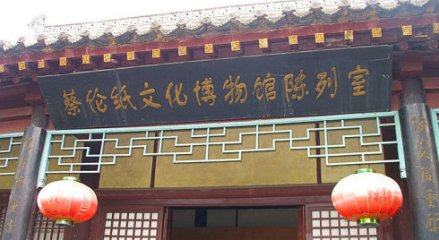

蔡伦造纸术

洋县龙亭蔡伦造纸术有1900年的历史。它形成于东汉朝代,由蔡伦在元兴元年(105)首创。蔡伦在龙亭实验创制而成的植物纤维纸,科技含量特别高,现代大机器造纸至今依然沿用着龙亭蔡伦造纸术的基本环节,其制造术成为中华民族古代四大发明之一。

| 智果寺藏经楼 位于城西12千米处的谢村镇智果村。建于明万历14年(公元1586年),古有“汉上名刹”之称。楼长21.7米,宽18.3米,高12米,属典型的宫殿式建筑,现藏有明“慈圣宣明肃皇太后所赐”佛经3000余卷、4178册,属唐玄奘西天取回的真经的手抄本,是研究中国佛教文化乃至欧亚佛教的重要史料。其经卷装帧以具有地方特色的红、黄、蓝、绿织锦缂丝为封面,纹饰繁多,图案各异,印刷考究,图文并茂,历史、科学、艺术价值兼有,实属罕见。 |

| 蔡伦墓祠 位于洋县城东8千米的龙亭镇龙亭村。祠内古柏参天、殿宇栉比、碑石林立、风景秀丽而幽静,中国古代四大发明之一—造纸术的发明者蔡伦就长眠在这里。墓祠分为南北两部分,墓区居北,墓冢高约7米,长30米,宽17米。墓园原占地25亩,现为6亩。园内有建筑设施13处。其南为祠,祠的中轴线上由南而北依次为山门、拜殿、献殿,正殿大门上高悬有唐代德宗皇帝的御书“蔡侯祠”匾额。殿中有蔡伦塑像。右侧壁上绘有“蔡伦纸”制作工艺流程图,左侧壁上绘有蔡伦于公元114年封为龙亭侯的谢恩图壁画。在蔡伦祠中轴线两侧还有钟楼、鼓楼、厢房、戏楼等古建筑和近代书法名家于佑仁为蔡伦墓祠所题草书真迹。 |

| 蔡伦纸文化博物馆 位于蔡伦墓西侧,占地十余亩,建筑物3000平方米。是全国首家蔡伦纸文化博物馆。博物馆融纸文化与蔡侯抄纸工艺为一体,建有茶厅、娱乐房、纪念品堂等配套设施,兼顾休闲与游乐于一体。建馆以来,央视《华夏文明》《走遍中国》《秦岭探访》栏目组多次赴洋对古蔡伦造纸工艺进行摄制,《蔡伦造纸术》《秦巴汉中》《人杰地灵》和《留住手艺》等专题片在中央4套、10套等频道进行播映。 |

| 开元舍利塔 位于洋县县城中心开明广场。建于唐代开元盛世,宋曾修葺过一次。1957年,被列为陕西省重点保护文物。塔的所在地原来有座很大的寺院叫“开明寺”。因而此塔亦称“开明寺塔”。舍利塔呈荸荠状,玲珑典雅,亭亭玉立。塔高约30米,13层。其塔结构精巧别致,中空,须弥座,各层高度和直径自下而上渐次缩小。第二层以上,每层每面均有佛龛和小塔,龛内有石佛雕像。共有佛龛50个,小塔100个。各层四面皆垂有风铃。 |

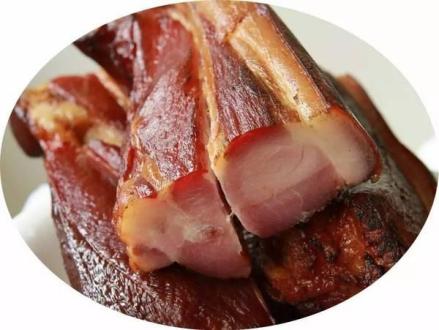

| 洋县腊肉 又叫熏肉,是陕南秦巴山区一带的地方特产,是陕南人请客送礼的传统佳品,相传,已有几千年的历史。据记载,早在两千多年前,张鲁称汉王,兵败南下走陕南,途经汉中红庙塘时,汉中人用上等腊肉招待过他。洋县秦岭南坡华阳一带山区,加工制作腊肉的传统习惯不仅久远,而且普遍。每逢冬腊月,即“小雪”至“立春”前,家家户户杀猪宰羊,均供自食,每年旺为淡贮,终年享用。佐餐、下酒、宴客、馈友、逢年过节,都离不开腊肉。因此,一般农家,均以此为家常必备之乡食,遂成乡土美味。旧时,特别是深山人家,以家藏腊肉的多寡,来作为衡量贫富的标志。 |

| 洋县挂面 五郎庙村位于洋县城西北二公里处,村里加工手工挂面从北宋雍熙年间距今已有千余年历史。五郎庙手工挂面工艺讲究。它沿袭祖传工艺,结合当前的科学技术,使生产工艺日臻完善。面料选用当地无污染、无杂质的优质小麦,经筛选后粉碎磨细。生产工序繁杂耗时,仅和面、醒面工序就长达3个小时。经过和料、扯皮、捂条、盘条、上棍、拉丝、扯扑、晾干、切整、包装等十几道工序精制而成。具有细如银丝、中心空通、入口滑嫩、口感筋道等特点。 |

| 洋县枣皮 又名山茱萸。其果肉入药,系名贵中药材,形似枣核,色棕红,去核获肉,为山萸肉。华阳枣皮以果大、肉厚、味正、无病虫、色红油润、有效成分含量高等特点闻名。《本草纲目》记叙:山茱萸主治心下邪气寒热,温中逐寒湿痹,去虫。治肠胃风邪,寒热疝瘕,鼻塞、目黄、耳聋面疱,下气出汗。有强阴益精,安五脏,通九窍,止小便利。久服,明目强力长年。治脑痛,疗耳鸣,补肾气,兴阳道,坚阴茎,添精髓,止老人尿不节。 |

| 秦巴猴头菌 在陕南秦巴山区的深山老林里,栎、柞、桦、槲、核桃等阔叶树的枯腐木上,或树洞之中,偶尔可见生长着一种十分奇特的蘑菇“猴头菌”。秦巴山区自古以来就是猴头菌的著名产区。这里山峦起伏,林木丰茂,气候温润,山气氲氤,雨量充沛,夏秋昼夜温差大,宜于猴头菌的生长。野生猴头菌多分布于该山地海拔1500—2300米的林区。猴头菌为秦巴山区的一大特产,自古列为“贡品”,已载入《秦巴山区土特名产》一书。秦巴猴头菌素以个体肥大,形状完整,绒毛光泽金黄,肉质肥厚,质地细润,气味芳香,不霉无蛀,久储味不变等特点著称。 |

| 洋县地软 学名“普通念珠藻”,《本草纲目》上叫“地踏菰”,《养小录》中称“地踏菜”,《野菜博录》谓“鼻涕肉”;还有个富于诗意的名字,叫“葛仙米”。 地耳还有个怪名叫雷公屎,因其出现于雷雨之后,故名。还因为它是在河滩或山坡草地里生长出来的,故又称草耳。它生于地上,形似木耳,色似木耳,故谓之地耳。虽肉质比木耳薄,朵形比木耳小,味道不如木耳,但却是一种营养丰富、充满山野风味的佳蔌,为陕西特产之一。 |

| 洋县狗腥草 又称鱼腥草,学名蕺莱,陕南俗称臭老汉、狗腥草、蕺儿根。其它称谓也不少,有称侧耳根、折耳根、狗贴耳、猪鼻孔、臭菜诸名的。古代还有称“蕺”、“蕺莱”、“紫蕺”、“菹菜”之名的。李时珍在《本草纲目》中释名说:“蕺字,段公路《北户录》作蕊,音戢,秦人谓之菹子。菹、蕺音相近也。其叶腥气,故俗称为鱼腥草”。鱼腥草为陕南特产药材,分布普遍。陕南人早年即把它既当药,又作蔬,经常食之。《唐本草》就有记述:“蕺菜生湿地山谷阴处,亦能蔓生,叶似荞麦而肥,茎紫赤色。山南(即今陕南)、江左人好生食之。关中谓之菹菜”。可见早在唐时,陕南人就有食用鱼腥草的了。 |

| 洋县蕨菜 陕南秦巴山区蕨菜资源丰富,分布广泛,蕴藏量大,营养全面。据估算年蕴藏量达10万吨以上。在陕南商洛地区称蕨菜为“商芝”、“紫芝”、“拳芽菜”。“商芝肉”久负盛名,名扬四海,20世纪60年代曾进京,奉上国宴。陕南秦巴山区由于土壤、气候和水热条件优越,出产的蕨菜嫩绿粗壮,味道鲜脆,长短整齐,无化学物质污染,无病虫,无异味,色香味形俱佳,其营养成分含量高。有紫色和绿色两种,紫色比绿色营养更高,日本人赞誉为“雪果山菜”,每出口1吨蕨菜干相当于40吨大豆的出口价值。 |

| 槐树关红苕 又称红薯。洋县槐树关盛产红薯,以其块大,皮色红薄,含淀粉高,口感好,营养丰富等特点而闻名全国,是食用、保健、美容佳品。2004年,洋县槐树关等地建成8万亩生产基地,年产红薯16万吨,兴建粉条、淀粉等加工企业50户(个),其产品远销全国十余省市和地区。 |

| 洋县五彩米 洋县土壤、水质、大气等环境指标达到国家绿色无公害标准。黑、红、黄、绿、紫五彩稻米,2002年获中国第三届特种稻新产品展评会金奖,同时申请国家注册了“朱鹮”商标。2003年通过陕西省无公害农产品基地认证,2004年通过国家无公害农产品质量认证。据国家认证单位测定,五彩稻米每公斤含钙137.56毫克,铁79.74毫克,锌18.4毫克,还含有硒、黄酮、色素和多五彩稻米纯天然色泽,无污染、无公害,糙米营养成份保留完整,易糊化,口感好,食、医兼用,色香味俱佳。 |

| 谢村黄酒 产于陕西汉中市洋县谢村镇。《洋县志》载:“洋民好饮食,平坝民多用糯米酿制黄酒,小村店必开酒馆或挑至村中卖之,男女沽之”。早在3000年前,洋县已经能够生产和饮用类似黄酒的东西。 在上海举办的中国首届黄酒节评比会上,谢村黄酒与绍兴酒双双登上金榜,人称“南有绍兴加饭,北有谢村黄酒”。唐朝时谢村黄酒驰名京都长安,列为“贡酒”。唐德宗李适赞誉谢村黄酒:“此酒只应皇家有,瑶池天宫量也无”;宋代苏轼诗云:“闻道池亭胜两川,应须烂醉答云烟,劝君多拣长腰米,消破亭中万斛泉。” |

| 猪白血 雅称芙蓉白血。其以猪血清、鸡蛋清为原料,搅拌蒸制,用玉兰片,菠菜叶为辅料,加鸡汤稍煎制成。白血洁白光滑,鲜嫩可口,且风味素雅,不腥不腻,清补气血,适应于大病初愈或老弱、孕妇食用,尤其适应于化疗癌症、矽肺病、妇女白带病患者食用,具有保健康复功效。1981 年被中国食品协会录入《中国菜谱》。食用时,辅以豆粉丝、黄花、木耳、浇上高汤,佐以姜沫、葱白沫、香油、胡椒粉、细盐等,供顾客自我选用或由美食家调配制做成各种新的菜谱。 |

| 枣糕馍 原叫“早告馍”,馍的两侧镶红枣四只,再在馍面上捺出梅花图案,故名“枣糕馍”,是洋县一种口味酥香、花色独特的面点食品。枣糕馍洁白而没有裂纹。整体为弧形,上弯下平,中央顺长裂开,便于携带。因为馍上有几道长口子,底面又平,所以每两个馍底面相对为一组,用细草一组一组把几十个馍拴串起来,走亲访友时,将馍串搭在肩上或挂在胳膊上,非常方便。馍酥耐嚼,甜丝丝的且有酒香味。 |

| 浆水面 以“马畅浆水面”最负盛名。据老人们当时记忆,清代前盛行“梆梆面”,后叫“阳春面”或“酸汤面”。民国时期才盛行浆水面。煮面时不管人多人少,都是大锅宽水,久火,一次只煮一碗面、即飘起即捞。二两一碗,烧上浆水,点上专供的调料清汤、油辣子等。浆水莱能飘在汤上,油汪汪,红艳艳,香气扑鼻。吃时口感酸香味浓,菜脆而不绵,不塞牙。面条光、韧经嚼,犹如“皮条”。四季可作,老少皆宜。 |

| 洋县面皮 以本地特产大米为主要原料,制作简使,久吃不厌。面皮虽是洋县最平常的饮食,却以洋县的面皮为最。这有两个理由,一是洋县的面皮历史最悠久。民间就有北宋时大文学家苏轼的表兄文同任洋州太守时在群众家里吃面皮的传说。因为贪食美味狼吞虎咽,才落了个“馋太守”的笑称;二是洋县的面皮在制怍、调料、花样、口味诸方面多有独到之处,风味别具一格。 |

| 洋县洋芋糍粑 以洋县本土坡地洋芋为原料,蒸煮至烂熟,晾凉,放在枣木碓窝用木锤反复捣杵数时,至能拉成一条线后取出,佐以特制调味料食用。入口爽滑细腻,珍馐美味,别具风格。以洋县华阳镇洋芋糍粑最为地道。 留坝有“洋芋糍粑,胀死老汉”的民间戏语,一是指洋芋糍粑香味诱人,二是因洋芋糍粑老少皆宜。洋芋糍粑取材留坝闸口石,由于生长时间长,洋芋质地结构紧密、淀粉含量极高,粘性好,制作的洋芋糍粑色泽如玉,清香扑鼻,既美味营养,又具有美容瘦身作用。如用自制的酸菜水或泡菜盐水、葱花、精盐炒熟,配以姜末、蒜汁、花椒粉、红油辣子等佐料调好,就是价廉物美的待客佳肴。 |

| 神仙豆腐 古时,当地人用一种名叫“神仙树”的植物茎叶加工制作的特色食物——“神仙豆腐”。这种“神仙树”学名“双翅六道木”属于忍冬科六道木属的灌木类植物。将其茎叶手搓或捣成糊状,加适量水,搅匀之后用荷叶盖住,放置阴凉处10-20分钟即成。“神仙豆腐”使用天然植物作为原材料,做法质朴简单,无任何添加,质感滑溜,入口清凉,味道微苦,通常切成细丝状,佐以食醋、辣椒油等香辛料拌匀。味道麻辣酸香,轻快爽口,可谓“只品神仙,不见豆腐!”。“神仙豆腐”原本属于南方广西、湖南一带的常备食物,因华阳所处独特的地理位置环境和历史变迁,“神仙豆腐”就在此安家落户。 |

2019年5月18日,洋县入选“2019中国最美县域榜单”。

2019年11月18日,洋县入选“农业绿色发展先行先试支撑体系建设试点县”。

2020年2月27日,陕西省人民政府批准退出贫困县序列。

2020年3月,入选2020中国双创活力百佳县市、2020中国慈善公益百佳县市。

2020年4月,被中共陕西省委平安陕西建设领导小组授予“2019年度平安县”荣誉称号。

2020年6月30日,入选“第二批革命文物保护利用片区分县名单”。

2020年7月29日,入选2019年重新确认国家卫生乡镇(县城)名单。

2020年11月,入选“2020中国县域旅游发展潜力百强县市”。

1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。

2、本站信息均为作者提供和网友推荐收集整理而来,仅供学习和研究使用。

3、对任何由于使用本站内容而引起的诉讼、纠纷,本站不承担任何责任。

4、如有侵犯你版权的,请来信(邮箱:baike52199@gmail.com)指出,核实后,本站将立即删除。