-

高丽史 编辑

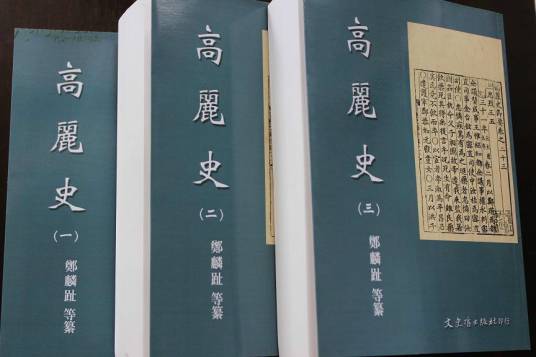

《高丽史》(朝鲜语:고려사),为朝鲜王朝官纂纪传体史书,郑麟趾编纂,总计139卷,含目录2卷。仿中国正史体例,以纪传体记述了高丽王朝一代的治乱兴衰和典章文物,体例严谨,繁简适宜。《高丽史》所保存的中国和朝鲜半岛之间交涉的表笺、奏章等大量珍贵的史料,不仅可以弥补中国所编纂的《宋史》《辽史》和《金史》《元史》等正史之不足,而且,《高丽史》所载高丽与宋、辽、金、元、明初以及日本关系之史料,对于探讨10至14世纪朝鲜半岛和中国、日本的关系以及东亚区域史之研究,亦具有重要的史料价值。

书名:高丽史

别名:고려사

作者:郑麟趾

类别:纪传体史书

出版社:西南师范大学出版社

出版时间:1451年

ISBN:9787562165958

《高丽史》的编纂,前后经历朝鲜王朝太祖、定宗、太宗、世宗、文宗等五朝,于文宗元年(1451)八月最终完成。《高丽史》编撰从开始到完成大体过程如下:太祖四年(1395),郑道传、郑总编撰《高丽国史》,其编纂过程中使用了《高丽王朝实录》、高丽末期“史草”及闵渍的《本朝编年纲目》,李仁复、李穑《金镜录》,李齐贤《史略》等史料文献。太宗十四年(1414),河仑、南在、李叔蕃、卞季良等对此书进行了改修。世宗即位后,数次改修高丽史:柳观、卞季良于世宗即位年(1418)至世宗三年(1421),柳观、尹淮于世宗五年(1423)至六年(1424)改修《高丽国史》为《雠校高丽史》,权踶、安止、南秀文等则从世宗十三年(1431)开始,在《雠校高丽史》基础上继续改修,于世宗二十四年(1442)修成《高丽史全文》,此后几经改修,于世宗三十年(1448)铸字刊印,但并未颁赐。世宗三十一年(1449),金宗瑞、郑麟趾、李先齐、郑昌孙等人改修《高丽史全文》,并于文宗元年(1451)以纪传体的方式,重新编撰完成《高丽史》,至此,纪传体《高丽史》正式问世。

《高丽史》

《高丽史》

高丽史-地理志

高丽史-地理志

《高丽史》

《高丽史》

《高丽史》分为朝鲜端宗时初刊的甲寅字本和朝鲜成宗时重刊的乙亥字本。壬辰倭乱后,甲寅字本荡然无存,光海君又刊刻木板本《高丽史》。由于《高丽史》中载有前朝逆乱之事、僭称之事、近代之事,朝鲜王朝不愿广布。

《高丽史》,计世家四十六卷,志三十九卷,表二卷,传五十卷,目录二卷,通计一百三十九卷,以“稽遗迹于前代,仅能存笔削之功;揭明鉴于后人,期不没善恶之实”。以下就《高丽史》有关体例略作论析如下:

世家:《高丽史》世家四十六卷,相当于中国正史纪传体之本纪,惟以名分论,高丽国王比照诸侯名分,降为世家,然高丽诸王从太祖王建至恭让王,凡三十四代国王,世家唯纪三十二代,故以辛顒王和辛昌王非正统故,降而为列传。盖反映了朝鲜初期,随着对明朝“事大”外交的确立,儒家性理学已经成为主流社会思潮,不过,《高丽史》虽曰重名分,然“凡称宗、称陛下、太后、太子、节日、制诏之类,虽涉僭踰,今从当时所称书之,以存其实”,显然是受到世宗国王的影响。世宗国王对郑道传、卞季良等以性理学名分改撰《高丽史》十分不满,屡次下诏要求重修,“但当据事直书,褒贬自见,足以传信于后,不必为前代之君,欲掩其实,轻有追改,以没其实也。其改宗称王,可从《实录》,庙号谥号,不没其实。凡例所改,以此为准……乃命(柳)观及(尹)淮,并将道传所改,悉从旧文”。史官李齐贤等亦主张:“太子太傅等号,当时官制;制敇诏赦,当时所称也。虽曰正名分,与《春秋》郊褅、大雩同垂,以为鉴戒,何可更改以没其实?”在世宗的干预下,《高丽史》世家虽或“语涉僭踰”,然仍从当时《实录》所称书之。故今本世家在朝鲜王朝性理学盛行的情况下,仍体现了据事直书的修史原则。

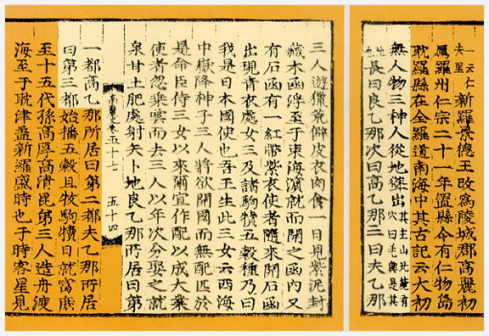

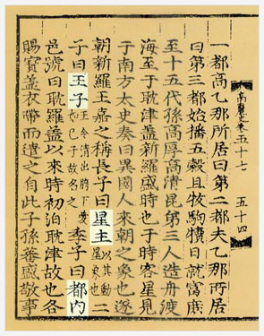

志:《高丽史》志,凡三十九卷,分为十二志,其中天文志3卷,历志3卷,五行志3卷,地理志3卷,礼志11卷,乐志2卷,舆服志1卷,选举志3卷,百官志2卷,食货志3卷,兵志3卷,刑法志2卷。《高丽史》志的分类,大体渊源于《元史》各志,即“准《元史》条分类聚,使览者易考焉。”由于高丽制度条格,史多缺略,故史官纂修《高丽史》诸志之史料来源主要是《古今详定礼式目编修录》及诸家杂录等,其礼乐诸志较详,考《高丽史》卷59《礼志一》谓:“今据史编及详定礼,旁采《周官》六翼、《式目编录》,《藩国礼仪》等书,分纂吉凶军兵嘉五礼,作《礼志》。”尤其珍贵的是在《高丽史·乐志》中还完整保留了中国早已失传的雅乐曲谱,所谓“礼失而求诸野”,即此谓也。此外,《高丽史》诸志条目和编纂顺序虽渊源于《元史》,然由于史料匮乏,缺少《元史》中《河渠志》条目,《元史》之《祭祀志》则以礼乐志代之。自宋代以前正史,史书多有《经籍志》或《艺文志》,然《元史》不设《艺文志》,故《高丽史》效法《元史》体例,亦无《艺文志》,遂使高丽一代文物典籍难以稽考,殊为遗憾。高丽举国佞佛,然亦不作《释老志》,其高僧大德事迹,多记载于有关列传。显然,这与朝鲜王朝排佛、崇尚儒家性理学的思潮有关。

《高丽史》表仅有2卷,与中国历代正史表即多且复杂相比较差异较大,《高丽史》表的修纂较为简略,其纂修原则据《纂修〈高丽史〉凡例》称:“按历代史表,详略有异。今纂《高丽史》表,准金富轼《三国史》,只作年表。”根据《三国史记》所谓“其始终可得而考焉,作三国年表”之记载,可证《高丽史》卷86《年表一》“其始终有可考焉,作年表”,其体例当渊源于《三国史记》之年表。即依据高丽太祖崛起直至恭让王历代国王的年数,附录以大事记,故《高丽史》表,实为君王历年大事记,体现了以修纂史官以君主为历史活动中心的认识。

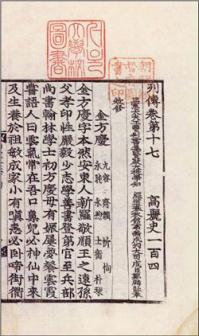

列传:《高丽史》列传共有50卷,其中后妃传1-2卷,宗室传(附公主传)3-4卷,诸臣传5-33卷,良吏传、忠义传、孝友传、列女传34卷,方技传、宦者传、酷吏传35卷,佞幸传36-37卷,奸臣传38-39卷,叛逆传40-50卷。其中诸臣传占29卷,数量最为庞大,共收录人物770名,附传238名,共计1008名。其体例据《纂修〈高丽史〉凡例》称:“首以后妃,次宗室,次诸臣,终之以叛逆。其有事功卓异者,虽父子别传,余各以类附。辛禑父子以逆旽之孽,窃位十六年,今准《汉书·王莽传》降为列传,以严讨贼之意。”列传体例,亦主要渊源于《元史》之体例,据《纂修〈元史〉凡例》载:“按史传之目,冠以后妃,尊也;次以宗室诸王,亲也;次以一代诸臣,善恶之总也;次以叛逆,成败之规也;次以四夷,王化之及也。然诸臣之传,历代名目,又自增减不同。今修《元史》传,准历代史而参酌之。”故《高丽史》列传亦“首以后妃,次宗室,次诸臣”编排。然亦有与《元史》体例相异者,如《元史》有儒学、隐逸、释老、工艺、外夷传,《高丽史》全无,而据《新唐书》增补以酷吏传,据《宋史》增补以佞幸传,《元史》之叛臣、逆臣传,《高丽史》则统称为叛逆传。此外,辛禑父子由世家降为列传,则是依据《汉书·王莽传》的体例。《高丽史》列传的修纂者,多为朝鲜初期主张儒学性理学的重要代表人物,如崔恒、朴彭年、申叔舟、柳诚源、李克堪等,其中崔恒、朴彭年、柳诚源亦是主张采用纪传体修纂《高丽史》的史官。因此,以儒家性理学理念对列传加以编纂,并以性理学臧否人物是非得失,则成为《高丽史》列传的重要特色。

论赞:《高丽史》仿《元史》体例,不设论赞。据《纂修高丽史凡例》谓:“今纂《高丽史》准《元史》不作论赞。惟世家旧有李齐贤等赞,今仍之。”高丽忠穆王时,尝命李齐贤在闵渍所撰《本朝编年纲目》的基础上修纂高丽王朝编年史,据李德懋《青庄馆全书》载:“忠穆王以闵渍所撰《纲目》多所缺漏,命李齐贤等更撰《世代编年》以进。”李齐贤重修之书名,亦称为《高丽史略》,原名《纪年传志》。据李齐贤《益斋集》谓其:“撰国史于家,史官及三馆皆会焉。后国史逸于兵燹。又选《金镜录》,又病国史不备,撰《纪年传志》,后散失于红贼之乱。惟自太祖至肃宗纪年在。”故李齐贤所撰《史略》,实为高丽太祖至肃宗之编年史,后成为朝鲜太祖李成桂命郑道传、郑总等修纂《高丽史》的重要史源之一。郑总《复斋集》谓:“高丽氏自始祖以来,历代皆有实录,然其书出于兵火之余,多所遗失。至恭愍王朝,侍中致仕李齐贤撰《史略》,止于肃王;兴安君李仁复、韩山君李穑撰《金镜录》,止于靖王,而皆失于疏略。其它则未有成书也。”故《高丽史》世家部分论赞,仍以李齐贤《史略》之史论为依据加以编纂。其余部分,则不作论赞。

类别 | 卷次 | 条目 |

|---|---|---|

世家 | 1-46 | 太祖一、太祖二、惠宗、定宗、光宗、景宗、成宗、穆宗、显宗一、显宗二、德宗、靖宗、文宗一、文宗二、文宗三、顺宗、宣宗、献宗、肃宗一、肃宗二、睿宗一、睿宗二、睿宗三、仁宗一、仁宗二、仁宗三、毅宗一、毅宗二、毅宗三、明宗一、明宗二、神宗、熙宗、康宗、高宗一、高宗二、高宗三、元宗一、元宗二、元宗三、忠烈王一、忠烈王二、忠烈王三、忠烈王四、忠烈王五、忠宣王一、忠宣王二、忠肃王一、忠肃王二、忠惠王、忠穆王、忠定王、恭愍王一、恭愍王二、恭愍王三、恭愍王四、恭愍王五、恭愍王六、恭愍王七、恭让王一、恭让王二 |

志 | 47-85 | 天文一、天文二、天文三、历一、历二、历三、五行一、五行二、五行三、地理一、地理二、地理三、礼一、礼二、礼三、礼四、礼五、礼六、礼七、礼八、礼九、礼十、礼十一、乐一、乐二、舆服、选举一、选举二、选举三、百官一、百官二、食货一、食货二、食货三、兵一、兵二、兵三、刑法一、刑法二 |

表 | 86-87 | 年表一、年表二 |

列传(后妃) | 88-89 | — |

列传(宗室) | 90 | — |

列传(公主) | 91 | — |

列传(诸臣) | 92-120 | 洪儒(附裴玄庆、申崇谦、卜智谦)、庾黔弼、崔凝、崔彦㧑(附崔光胤、崔行归、崔光远)、王儒(附王字之)、朴述熙、崔知梦、王式廉、朴守卿、王顺式(附李悤言、坚金、尹瑄、兴达、善弼、泰评)、龚直、朴英规、徐弼、崔承老(附崔齐颜)、双冀、崔亮、韩彦恭、柳邦宪、金审言、崔沆、蔡忠顺、徐熙(附徐讷、徐恭)、刘瑨、姜邯赞、崔士威、皇甫俞义(附张延祐)、杨规、智蔡文(附智禄延)、河拱辰、金殷傅、周伫、姜民瞻、郭元、王可道、金猛、柳韶、尹征古、韦寿余、田拱之、李周宪、李周佐、安绍光、赵之遴、崔冲(附崔惟善、崔思齐、崔瀹、崔允仪)、李子渊(附李资谅、李资仁、李奕蕤、李资玄、李资德、李预、李公寿、李之氐、李䫨、李光缙)、朴寅亮(附朴景仁、朴景伯、朴景山)、黄周亮、柳伸、王宠之、魏继廷、邵台辅(附王国髦、高义和)、文正、郑文、金元鼎、孙冠、崔思谅、金先锡、任懿(附任元厚、任克忠、任克正、任溥、任濡、任翊、任沆)、金汉忠、崔思诹、金仁存、尹瓘(附尹彦纯、尹彦植、尹彦旼、尹彦颐、尹鳞瞻、尹世儒、尹商季)、吴延宠、金富佾(附金富仪)、高令臣、金黄元、李轨、郭尚(附郭舆)、刘载(附胡宗旦、慎安之)、金景庸、崔弘嗣、韩安仁、李永、韩冲、林槩、庾禄崇、金晙、柳仁著、康拯、许庆、文冠、郑沆(附郑叙)、金克俭、金若温、金富轼(附金敦中、金君绥)、郑袭明、高兆基、金正纯、郑克永、朴挺㽔、崔思全、金珦、崔滋盛、金缜、林完、崔奇遇、金守雌、崔濡、李璹(附李玮)、许载、梁元俊、崔惟清(附崔谠、崔璘、崔诜、崔宗峻、崔昷、崔文本、崔坪、崔雍)、李公升、申淑、韩文俊、文克谦、柳公权(附柳泽)、赵永仁、王世庆、李纯佑、林民庇、崔陟卿、咸有一、廉信若、李知命、庾应圭(附庾资谅、庾敬玄)、玄德秀、崔均(附崔甫淳、崔允恺)、金巨公、韩惟汉、杜景升、于学儒、卢永淳、赵位宠、房瑞鸾、朴齐俭、奇卓诚、洪仲方、庆大升、陈俊、崔世辅、朴纯弼、李英搢、白任至、李俊昌、崔忠烈、郑世裕(附郑叔瞻、郑晏)、郑国俭(附李维城)、郑邦佑、丁彦真、闵令谟(附闵湜)、宋 1、本站所有文本、信息、视频文件等,仅代表本站观点或作者本人观点,请网友谨慎参考使用。 词条信息

|